Nelle prime ore di questa mattina centinaia di agenti hanno iniziato una maxi operazione nel centro sociale Askatasuna di Torino. ll centro è stato perquisito insieme alle abitazioni di alcuni dei militanti, mentre le strade intorno sono state bloccate e le scuole adiacenti chiuse. Da quanto si apprende al momento, l’operazione sarebbe avvenuta nell’ambito delle inchieste sulle proteste alle OGR e alla sede di Leonardo degli scorsi mesi, oltre che all’azione nonviolenta nella sede della Stampa. Il sindaco Lo Russo ha riferito che, alla luce degli ultimi eventi, il patto di collaborazione tra il centro e il Comune (per la trasformazione di Askatasuna in bene comune ed evitare dunque lo sfratto) è da considerarsi concluso.

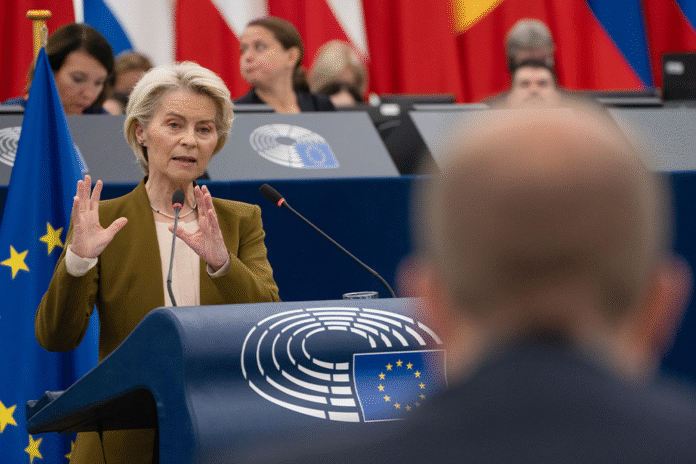

Von der Leyen all’Europarlamento: «la pace è finita, prepariamoci alla guerra ibrida»

L’Europa deve prepararsi alla guerra ibrida e deve farlo in fretta. Almeno, così è come la pensa la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. «L’Europa deve essere responsabile per la propria sicurezza: non è più un’opzione, ma un dovere. Conosciamo le minacce che dobbiamo affrontare e le affronteremo. Dobbiamo sviluppare e dispiegare nuove capacità per poter combattere una guerra ibrida moderna». La minaccia è sempre la stessa: la Russia. L’unico modo per difendersi da un ipotetico attacco: più armi, più investimenti nella difesa – 800 miliardi entro il 2030, secondo gli obiettivi dell’UE.

«La pace di ieri non c’è più» ha dichiarato von der Leyen all’inizio del proprio discorso. Ora, viviamo in un «mondo di guerre e di predatori». Il riferimento non è chiaramente a Israele, che l’Unione Europea continua ad appoggiare e finanziare nonostante a due mesi dalla firma del cessate il fuoco non abbia ancora fermato il genocidio contro la popolazione palestinese, ma alla Russia. La preoccupazione è chiara: «l’ordine mondiale del dopoguerra sta cambiando in modo irreversibile», con nuove potenze economiche che si affacciano sul mondo. Infatti, mentre «L’Europa ha perso quote del PIL mondiale, passando dal 25% nel 1990 al 14% di oggi» e agli Stati Uniti è toccata la stessa sorte, «solo in Cina, la quota del PIL globale è passata dal 4% nel 1990 al 20% di oggi». Gli equilibri si stanno quindi ribaltando, tanto dal lato economico quanto da quello bellico – d’altronde, non è più nemmeno tempo delle guerre in Kosovo, quando a sganciare le bombe contro i civili nel mezzo del continente era la NATO, o di quelle imperialiste portate avanti dall’Occidente “esportatore di democrazia” in Afghanistan e Medio Oriente. E probabilmente è proprio per recuperare un ruolo attivo nello scacchiere geopolitico globale che pochi giorni fa Giuseppe Cavo Dragone, la più alta carica militare all’interno della NATO, ha suggerito l’ipotesi di un attacco preventivo contro Mosca, proprio per far fronte alla cosiddetta “minaccia ibrida”.

In un mondo che si muove sempre più nella direzione del multipolarismo, insomma, l’Europa deve trovare il modo di ristabilire il proprio ruolo e fare i propri interessi. Anche perchè gli Stati Uniti lo hanno fatto capire chiaramente: per quanto riguarda la difesa, l’UE dovrà cominciare ad arrangiarsi. Per von der Leyen, però, «dalla difesa all’energia» l’Unione sta compiendo passi da gigante verso l’indipendenza. «Stiamo entrando in una nuova era: quella dell’indipendenza energetica dai combustibili fossili russi». Ciò che rimane implicito, nel suo discorso, è che a cambiare non è il modello, ma solo il fornitore: tra i principali fornitori dell’UE scompare Mosca e compare Washington, le cui tariffe non sono certo più convenienti. L’indipendenza nel campo della difesa, invece, può essere ottenuta in un solo modo: più fondi all’industria della guerra. Otto miliardi di euro sono stati investiti negli ultimi dieci anni, ottocento miliardi dovranno essere investiti da qui ai prossimi quattro – entro il 2030. Non solo perchè l’UE deve “difendere sè stessa”, ma perchè «non c’è atto più importante per la difesa europea che sostenere la difesa dell’Ucraina». Che avrà bisogno di “almeno” altri 137 miliardi nel corso dei prossimi due anni, 90 dei quali dovranno essere forniti dall’UE. La cifra è imponente, motivo per il quale von der Leyen invita a non soffermarsi sui numeri: «non si tratta solo di numeri, ma anche di rafforzare la capacità dell’Ucraina di garantire una pace reale, giusta, duratura, che protegga l’Ucraina e quindi anche il resto dell’Europa».

La Russia, insomma, continua ad essere il pretesto per l’Europa per investire nel mercato della guerra, che di questi tempi è sicuramente redditizio. I discorsi di pace, d’altronde, non fanno bene all’economia: basti vedere come i titoli delle aziende produttrici di armi crollino appena si ventilano discorsi di pace, per impennare non appena vengono fatti annunci militaristi. In questo contesto, va segnalato come, mentre von der Leyen insiste nel ripetere come Mosca stia dimostrando tutto il suo «disprezzo per la diplomazia e il diritto internazionale» pretendendo allo stesso tempo di «beneficiare dei privilegi dell’ordine economico mondiale», la Corte Penale Internazionale ha confermato il mandato di cattura contro Netanyahu, accusato di crimini di guerra e contro l’umanità nel contesto dell’offensiva israeliana contro i palestinesi dopo il 7 ottobre 2023. Si vedrà ora se l’Europa, al contrario di quanto fatto fino ad ora, sarà capace lei stessa di rispettare gli stessi principi, smettendo di collaborare con un criminale di guerra.

Open Arms, Salvini assolto in via definitiva

È definitiva l’assoluzione per Matteo Salvini nel procedimento Open Arms, nell’ambito del quale il vicepremier era accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Nel 2019, mentre ricopriva l’incarico di ministro dell’Interno, Salvini aveva impedito a 147 migranti salvati dal mare da una nave della ONG spagnola di sbarcare a Lampedusa per 19 giorni. Nel 2024 era arrivata l’assoluzione da parte del Tribunale di Palermo, ma lo scorso luglio la Procura aveva impugnato il provvedimento. Ora, la Cassazione ha stabilito in via definitiva la sua non colpevolezza.

Volkswagen chiude una fabbrica in Germania: è la prima volta in 88 anni

La data del 16 dicembre 2025 ha segnato un momento storico per la Volkswagen e per la Germania. Nel pomeriggio di ieri, infatti, i cancelli della Gläserne Manufaktur di Dresda si sono chiusi definitivamente, sancendo la fine della produzione automobilistica all’interno dello stabilimento. Si tratta della prima chiusura di una fabbrica del gruppo Volkswagen in territorio tedesco negli ultimi 88 anni, un evento emblematico che riflette le profonde trasformazioni e le difficoltà del settore. L’impianto, inaugurato nel 2001 come fiore all’occhiello tecnologico e architettonico voluto da Ferdinand Piëch, cessa così la sua attività dopo aver assemblato l’ultima ID.3, lasciando un’eredità complessa fatta di ambizioni, innovazione e, infine, contrazione della domanda.

La decisione, maturata nel quadro di un accordo siglato con i sindacati un anno fa, giunge in un momento di forti pressioni per il colosso di Wolfsburg. Pur restando il più grande costruttore europeo, l’azienda deve infatti affrontare la debolezza delle vendite nel Vecchio Continente, l’aggressiva concorrenza dei veicoli elettrici cinesi e l’incertezza legata ai dazi commerciali negli Stati Uniti. La chiusura dello stabilimento di Dresda, che aveva una capacità produttiva limitata, è stata una scelta considerata obbligata dal punto di vista economico. Il responsabile del marchio VW, Thomas Schafer, ha spiegato infatti che la decisione non è stata presa «alla leggera», ma che «da una prospettiva economica era essenziale».

Concepita e nata per diventare la vetrina della supremazia ingegneristica del gruppo, la “fabbrica di vetro” fu inizialmente dedicata alla produzione della lussuosa berlina Phaeton, sogno personale di Piëch che però non incontrò il successo commerciale sperato. Dopo la fine di quel modello nel 2016, lo stabilimento si riconvertì a simbolo della svolta elettrica, diventando nel 2017 il primo sito in Germania dedicato esclusivamente alla mobilità a batteria, con l’assemblaggio prima della e-Golf e poi della ID.3. In totale, dalla sua apertura nel 2002, l’impianto ha prodotto circa 200mila veicoli, cifra assai modesta se paragonata ai volumi degli altri siti del gruppo.

Per i circa 230 dipendenti coinvolti, Volkswagen ha predisposto un piano di ricollocamento in altri stabilimenti del gruppo, accompagnato da un incentivo economico di 30mila euro per chi accetterà il trasferimento. La chiusura della linea di produzione a Dresda rientra in un più ampio piano di riassetto che porterà, nei prossimi anni, a una riduzione di circa 35mila posti di lavoro in Germania attraverso il pensionamento naturale e un blocco delle assunzioni. La Volkswagen non abbandonerà completamente l’iconico sito, la cui area – in collaborazione con il Land della Sassonia e l’Università Tecnica di Dresda – sarà trasformata in un polo di innovazione tecnologica. Presto saranno infatti avviati lavori di ristrutturazione al fine di realizzare un centro di ricerca focalizzato su intelligenza artificiale, robotica e microelettronica. Il progetto, della durata di sette anni, vedrà un investimento complessivo di 50 milioni di euro. L’ultima ID.3 prodotta, una vettura di colore rosso, rimarrà esposta all’interno della struttura come testimonianza del passato industriale del luogo.

Già alla fine del 2024, il comitato aziendale del colosso automobilistico aveva confermato l’intenzione di chiudere tre stabilimenti Volkswagen in Germania, annunciando la previsione di forti ridimensionamenti su larga scala. La decisione era stata motivata dagli elevati costi dell’energia e della manodopera, dalla forte concorrenza asiatica, dall’indebolimento della domanda in Europa e Cina e da una transizione elettrica che si è rivelata più lenta del previsto. In seguito al fallimento delle trattative sui salari e all’intenzione di licenziare migliaia di lavoratori, in Germania era subito stato avviato lo sciopero dei dipendenti della Volkswagen, indetto dal sindacato dei metalmeccanici tedeschi IG Metall. La crisi di VW e, più in generale, dell’industria dell’auto in Europa, va inserita nel contesto più ampio del declino dell’industria europea, dovuta a politiche poco lungimiranti dell’UE, in particolare per quanto attiene la cosiddetta transizione energetica, e all’interruzione dei rapporti commerciali e energetici con la Russia, in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina. In particolare, la Germania, che importava la metà del suo fabbisogno energetico da Mosca, è stata la Nazione che più ha risentito della perdita del gas russo a basso costo, sostituito dal ben più caro GNL americano.

Trump congela l’accordo tech da 40 miliardi con Londra per ottenere condizioni più favorevoli

Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere unilateralmente un patto transatlantico tecnologico e multimiliardario con il Regno Unito. Secondo fonti diplomatiche, la battuta d’arresto sarebbe motivata dall’insoddisfazione dell’amministrazione Trump rispetto alle normative britanniche in materia digitale e alimentare. La mossa non solo segna un raffreddamento significativo nei rapporti bilaterali, ma è stata anche interpretata come un tentativo concreto di esercitare pressione sugli alleati per influenzarne le scelte politiche e amministrative.

Il “Tech Prosperity Deal”, annunciato lo scorso settembre e oggi già in stallo, prevedeva un pacchetto da circa 40 miliardi di dollari destinato a settori strategici quali l’intelligenza artificiale, il calcolo quantistico e l’energia nucleare. Presentato come pilastro della cooperazione economica post‑Brexit, l’accordo mirava esplicitamente a rafforzare gli investimenti congiunti tra UK e USA e avrebbe dovuto tradursi per il governo britannico guidato da Keir Starmer una svolta decisiva, attraendo capitali statunitensi per creare posti di lavoro altamente qualificati e consolidare il ruolo del Regno Unito come hub tecnologico globale.

Ufficialmente, i negoziati diplomatici si sono arenati a causa dell’insoddisfazione di Washington in proposito di questioni politiche e commerciali che vanno ben oltre allo scoglio rappresentato da dazi e tariffe. Secondo quanto riportato dal The New York Times, l’amministrazione Trump ha deciso di sospendere temporaneamente l’accordo in attesa di “progressi concreti” da parte britannica su temi ritenuti prioritari per gli Stati Uniti. Al centro delle tensioni figurano in particolare la Digital Services Tax introdotta dal Regno Unito, la quale colpisce i grandi gruppi tecnologici statunitensi, e le normative britanniche in materia di sicurezza alimentare e standard regolatori, giudicate dagli USA eccessivamente restrittive e penalizzanti per gli esportatori americani. La Casa Bianca ha fatto sapere di considerare queste misure come ostacoli significativi a un reale accesso al mercato britannico e ha chiesto a Londra un allineamento più deciso alle sue richieste.

Il governo britannico sostiene che il Tech Prosperity Deal non sia affatto morto e che il dialogo con gli Stati Uniti resti aperto, tuttavia rifiuta di smantellare o indebolire norme ritenute essenziali per la tutela dei consumatori e per la sovranità regolatoria del Paese, sottolineando come l’accordo tecnologico non possa essere subordinato a concessioni che avrebbero un forte impatto politico interno. Questa divergenza ha trasformato un progetto di cooperazione strategica in un terreno di scontro diplomatico, mettendo in luce le difficoltà strutturali nel conciliare interessi economici, pressioni politiche e visioni divergenti sul commercio globale. La situazione è inoltre complicata dall’assenza di un ambasciatore permanente a Washington, una mancanza che il governo guidato da Keir Starmer sta cercando di colmare con urgenza.

La vicenda si inserisce in un contesto internazionale più ampio, segnato da un irrigidimento della politica commerciale statunitense non solo verso il Regno Unito ma anche nei confronti dell’intera Unione Europea. In concomitanza con la sospensione del Tech Prosperity Deal e con le sanzioni imposte dalla Commissione europea a X, l’Amministrazione Trump ha intensificato le critiche alle normative europee sul digitale e ha minacciato misure contro diverse grandi aziende europee, citando per nome realtà quali Accenture, DHL, Siemens e Spotify. “Se l’UE e gli Stati Membri insisteranno nel continuare a soffocare, limitare e scoraggiare con mezzi discriminatori la competitività dei fornitori di servizi statunitensi, gli Stati Uniti non avranno altra scelta che iniziare a utilizzare ogni strumento a loro disposizione per contrastare queste misure irragionevoli”, sostiene Jamieson Greer, Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti d’America. Poco sorprendentemente, la reazione ventilata prevede l’imposizione di nuovi dazi e di restrizioni alle imprese europee.

Nigeria assalto a una chiesa: rapite 13 persone

Un gruppo armato ha lanciato un attacco all’interno di una chiesta nello Stato di Kogi, situato nella Nigeria centrale, rapendo almeno 13 fedeli. L’assalto è avvenuto domenica, ma è stato reso noto oggi da fonti locali; il gruppo ha avviato una sparatoria con un gruppo di cacciatori del posto impegnati nella sicurezza dell’area; da quanto comunicano le medesime fonti, quattro membri della banda armata sono morti e altri dieci sono rimasti feriti, per poi fuggire dalla zona. Quello di questo fine settimana è solo l’ultimo attacco che si verifica nelle aree della Nigeria centrale, presa di mira da uomini armati che effettuano rapimenti in scuole e villaggi della regione.

Chi è la nostra corrispondente che rischia ogni giorno per raccontare la Palestina

I grandi media italiani, anche quando provano a raccontare ciò che accade nella Palestina occupata, scrivono osservando la realtà attraverso il monitor di un computer. Il risultato è che quasi mai possiamo avere informazioni di prima mano, verificate sul campo. E mentre sui media, addomesticati da una tregua falsa che fa credere che non ci sia più niente da raccontare, si spengono i riflettori sulla Palestina, L’Indipendente, pur con mezzi molto inferiori ai grandi giornali, ha scelto di andare ancora una volta controcorrente e di cercare di fare vero giornalismo: da alcune settimane una nostra inviata si trova all’interno della Cisgiordania occupata. Si muove tra città e villaggi palestinesi – Tulkarem, Nablus, Jenin, Al-Khalil, Masafer Yatta – condividendo quotidianità, restrizioni e rischi con la popolazione e con i pochi volontari internazionali rimasti. I pericoli non vengono dai palestinesi, che l’hanno accolta, ma dai coloni e dai soldati israeliani: è entrata fingendosi turista perché “l’unica democrazia del Medio Oriente” non vuole giornalisti che documentino come si comporta, è spesso costretta a indossare il giubbotto antiproiettile perché nelle città palestinesi i raid dell’esercito di occupazione sono costanti e i soldati non si fanno remore a premere il grilletto. I suoi articoli sono firmati con uno pseudonimo, Moira Amargi: una precauzione obbligata perché, se la sua identità fosse pubblica, il rischio di arresto ed espulsione da parte delle autorità di Tel Aviv sarebbe concreto, come avviene nei peggiori regimi dittatoriali.

Grazie al suo lavoro i lettori de L’Indipendente hanno potuto apprendere una realtà che non trova spazio sui media, ottenendo racconti e immagini di prima mano che hanno testimoniato, ad esempio, la condizione dei 40.000 abitanti di Tulkarem a cui da mesi è impedito il ritorno a casa, i raid dell’esercito israeliano che assediano città come Tubas e Aqaba, le incursioni armate nei campi profughi dove interi isolati vengono rasi al suolo e i civili giustiziati sul posto. Attraverso i suoi reportage abbiamo visto la violenza dei coloni che incendiano una moschea, attaccano contadini e volontari internazionali, fino al pestaggio di tre volontari italiani; abbiamo ascoltato, dall’interno di Hebron, i festeggiamenti dei coloni che incitano all’uccisione degli arabi mettendo a nudo la realtà più brutale dell’apartheid; abbiamo compreso come persino la raccolta delle olive sia diventata un atto di resistenza quotidiana per chi vuole semplicemente vivere e lavorare la propria terra.

Questi racconti non arrivano da un ufficio stampa o da un’agenzia, ma dal confronto diretto con chi subisce occupazione, sfratti, arresti e violenze armate: voci che, senza una presenza giornalistica stabile in Palestina, resterebbero inascoltate. L’Indipendente è oggi l’unico media italiano ad avere una propria inviata che vive stabilmente all’interno della Cisgiordania occupata.

Si tratta di uno sforzo che comporta, come è facile intuire, anche costi economici ingenti per un media come L’Indipendente, che rifiuta ogni forma di inserzione pubblicitaria e non riceve fondi pubblici. Abbiamo scelto di rendere i reportage di Moira Amargi liberi per tutti i lettori, senza paywall, perché riteniamo sia doveroso fare in modo che informazioni di questo tipo possano girare il più possibile. Ma, se possiamo permetterci di raccontare quanto accade in Palestina avvalendoci non solo dei giornalisti in redazione ma anche di un inviato sul campo è grazie al sostegno dei nostri abbonati, che sono la nostra unica fonte di finanziamento. A tutti i lettori non abbonati va invece un piccolo appello: se consideri importante che questo tipo di giornalismo continui a esistere e possa rafforzarsi, l’abbonamento a L’Indipendente è lo strumento più concreto per renderlo possibile: è grazie a questo patto con i lettori che possiamo restare sul posto e continuare a raccontare, con onestà e rigore, ciò che altrove viene taciuto. Mentre chi è già abbonato, con il Natale che si avvicina, può pensare a un regalo utile: quello di una informazione verificata e senza padroni, anche dalla Palestina.

India: convocato l’Alto Commissario del Bangladesh per sicurezza

L’India ha convocato l’Alto Commissario del Bangladesh a Nuova Delhi per discutere di quello che ha definito un deterioramento della situazione della sicurezza in Bangladesh. La scelta segue un attentato a un attivista politico bengalese e arriva due giorni dopo che il Bangladesh aveva convocato l’Alto Commissario indiano a Dhaka accusando l’India di permettere alla deposta premier bengalese Sheikh Hasina di interferire con le prossime elezioni del Paese. Hasina è fuggita a Nuova Delhi dopo le proteste degli studenti dell’anno scorso, che hanno rovesciato il governo in carica e istituito un esecutivo ad interim. I rapporti tra Bangladesh e India si sono raffreddati dalla fuga di Hasina in India.

Europa: continua l’approvazione del Mercosur, i trattori rilanciano la protesta

Mentre i trattori degli agricoltori, in arrivo da tutti i Paesi dell’Unione, convergono su Bruxelles in vista della manifestazione di giovedì 18 dicembre, a Strasburgo la Plenaria del Parlamento europeo ha dato il via libera con 431 voti a favore, 161 contrari e 70 astensioni alle clausole di salvaguardia proposte dalla Commissione per l’accordo commerciale di libero scambio tra UE e Mercosur (formato da Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay). Per le istituzioni comunitarie si tratta di un passaggio tecnico necessario per accompagnare l’intesa verso l’approvazione finale. In attesa del passaggio decisivo nei Consigli nazionali e delle ratifiche parlamentari, l’accordo rischia di acuire lo scontro tra Bruxelles e il settore agricolo, che rivendica un ruolo centrale nelle scelte strategiche dell’Unione.

Il voto a larga maggioranza dell’Europarlamento introduce un meccanismo di salvaguardia mirato per i prodotti agricoli sensibili compresi nell’accordo UE-Mercosur, confermando l’impostazione già adottata dalla Commissione Commercio internazionale e rafforzando gli strumenti previsti dal diritto commerciale europeo. Il testo modifica la proposta iniziale della Commissione europea, imponendo soglie più basse e tempi più rapidi per l’attivazione delle misure di protezione: Bruxelles sarà tenuta ad avviare un’indagine quando le importazioni di prodotti sensibili, come carne bovina e pollame, registrano un aumento del 5 per cento rispetto alla media triennale, anziché del 10 per cento su base annua come previsto in origine. Le verifiche dovranno concludersi entro tre mesi, ridotti a due per i settori più esposti.

Un altro capitolo centrale riguarda le clausole di reciprocità. Il trattato UE-Mercosur prevede l’abbattimento progressivo di oltre il 90 per cento dei dazi doganali, ma l’Unione ha inserito la possibilità di limitare i benefici tariffari per i prodotti che non rispettino standard equivalenti a quelli europei in materia sanitaria, ambientale e di benessere animale. Sul piano tecnico, ciò significa che Bruxelles potrà intervenire qualora vengano riscontrate violazioni su pesticidi vietati nell’UE, uso di antibiotici negli allevamenti o pratiche legate alla deforestazione. Resta, però, il nodo dell’applicazione concreta: i controlli dipendono dalla capacità ispettiva della Commissione e dalla cooperazione delle autorità dei Paesi Mercosur, un aspetto che alimenta lo scetticismo di parte del mondo agricolo e di alcuni governi nazionali. La clausola non è, infatti, bastata per ottenere l’approvazione del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) – espressione di Fratelli d’Italia, che si è astenuto – e dei Patrioti per l’Europa, guidato dalla compagine del Rassemblement National francese e di cui fa parte anche la Lega.

È proprio questa distanza tra garanzie formali e timori reali che alimenta la protesta. Le organizzazioni agricole europee contestano un accordo che, a loro giudizio, scarica sull’agricoltura i costi dell’apertura commerciale. Secondo gli agricoltori europei, le misure di salvaguardia approvate non compensano la concorrenza sleale di produzioni ottenute con regole meno stringenti e costi inferiori. La critica è anche politica: mentre il Mercosur promette vantaggi per l’industria e l’export europeo, le campagne si sentono marginalizzate in un modello di libero scambio percepito come sbilanciato.

La grande manifestazione in programma a Bruxelles il 18 dicembre intende contestare anche le proposte di riforma della Politica Agricola Comune (PAC), la principale leva dell’Unione in ambito agricolo, chiamata a garantire sicurezza alimentare, redditi adeguati agli agricoltori e uno sviluppo sostenibile delle aree rurali. La mobilitazione è sostenuta da oltre 40 organizzazioni agricole dei 27 Stati membri, riunite nel Copa-Cogeca, e si prevede la partecipazione di circa 10.000 agricoltori e oltre 1.000 trattori, che sfileranno davanti all’Europarlamento, in concomitanza con l’ultimo Consiglio europeo dell’anno. Tra le delegazioni più numerose ci sarà quella italiana, con Confagricoltura. Tra le principali richieste c’è il mantenimento di una PAC forte e ben finanziata, senza i tagli di bilancio previsti dopo il 2027, una vera semplificazione amministrativa, meno burocrazia e regole commerciali più eque, con particolare riferimento agli accordi internazionali come il Mercosur. La protesta mira a inviare un messaggio chiaro alle istituzioni UE per una politica agricola che tuteli redditi, competitività e sicurezza alimentare nel lungo periodo. In gioco non c’è soltanto la ratifica di un trattato, ma il rapporto di fiducia tra le istituzioni comunitarie e uno dei settori fondanti del progetto europeo.