Charlotte Bellis, giornalista neozelandese incinta, è stata accolta dai talebani nella città di Kabul dopo che il suo Paese non ha autorizzato il suo rientro in patria per via delle norme anti-Covid. Al quotidiano New Zealand Herald Bellis ha raccontato di aver lasciato il suo lavoro per al-Jazeera dopo essersi accorta di attendere un figlio ed aver deciso di rientrare in patria dal Qatar, Paese dove si trovava e nel quale è illegale rimanere incinte senza essere sposate. Tuttavia, a causa delle norme per il contenimento della pandemia, la Nuova Zelanda le ha impedito di fare ritorno. L’unica soluzione è stata trasferirsi in Afghanistan, Paese per il quale Bellis e il compagno avevano il visto. A seguito della risonanza mediatica del caso, il ministro neozelandese Hipkins sta eseguendo verifiche sul suo caso.

Canada, la capitale invasa dalla protesta No Pass: Trudeau costretto alla fuga

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per le strade di Ottawa, in Canada, per chiedere la fine delle restrizioni imposte dal governo per contrastare la pandemia da Covid-19. La protesta segue la decisione di un gruppo di camionisti di mettersi in marcia il 23 gennaio dalla Columbia Britannica e da altre zone del Canada, dirigendosi verso Ottawa, in quello che è stato chiamato il Freedom Convoy. La rivendicazione principale dei camionisti è l’abolizione dell’obbligo vaccinale per i lavoratori transfrontalieri voluto dal Governo.

Migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di Ottawa nella giornata di sabato 29 gennaio, dopo che il Freedom Convoy è giunto in città. I mezzi, ai quali si sono uniti decine di veicoli privati dei cittadini, hanno intasato il traffico bloccando le arterie principali di ingresso e uscita della città. Il convoglio era formato da centinaia di camionisti provenienti da tutto lo Stato, i quali hanno viaggiato per giorni per ritrovarsi a Ottawa, di fronte alla sede del Parlamento Canadese, e chiedere la disapplicazione della misura che prevede l’obbligo vaccinale per i lavoratori che debbano attraversare la frontiera.

La Polizia ha comunicato che erano attese fino a 10 mila persone, ma non sono giunte ulteriori stime sul numero effettivo dei partecipanti nella serata di sabato. Nonostante l’elevato livello di allerta per le possibili tensioni, gli organizzatori hanno esortato i manifestanti a mantenere un clima pacifico e al termine della prima giornata di proteste le Forze dell’Ordine hanno fatto sapere che non vi è stato “nessun incidente violento né feriti”. I manifestanti starebbero pianificando di rimanere in città per più giorni e non avrebbero ancora comunicato una data di fine dimostrazioni. Nella notte di sabato molti si sono fermati a dormire nei loro mezzi, sfidando l’allarme di Environment Canada che aveva previsto le temperature minime per la notte tra -26 e -34 gradi.

Secondo quanto riportato dall’Ottawa Citizen gli organizzatori della protesta (tra i quali il maggior promotore sarebbe il gruppo Canada Unity) non si definiscono no vax, ma si oppongono all’obbligo di vaccinazione per poter lavorare. Alla manifestazione si sono uniti diversi gruppi afferenti a varie realtà di contestazione e con rivendicazioni di tipo differente, ampliando le proteste a tutte le misure adottate dal governo contro la pandemia. Anche il figlio dell’ex presidente americano, Donald Trump Jr., si è complimentato con i camionisti definendoli dei patrioti.

Alcuni tra i manifestanti sarebbero arrivati a chiedere la rimozione del governo Trudeau, giudicato incapace di gestire la situazione pandemica. Gli organizzatori sarebbero già riusciti a raccogliere, tramite la piattaforma web GoFundMe, all’incirca 8,3 milioni di dollari, al momento congelati in attesa di capire come verranno utilizzati.

La Canadian Trucking Alliance ha preso le distanze dalla protesta e chiesto a coloro che fanno parte dell’industria degli autotrasporti che hanno deciso di parteciparvi di “impegnarsi in una dimostrazione pacifica e poi lasciare la città di Ottawa per evitare qualsiasi problema al benessere e alla sicurezza dei cittadini”.

In un’intervista rilasciata venerdì 28 gennaio a The Canadian Press il primo ministro Trudeau si era detto preoccupato dalla possibilità di una deriva violenta della manifestazione, per via della presenza di “un piccolo gruppo di persone che rappresentano una minaccia per sé stessi e per gli altri” e che “non rappresenta i canadesi”, eventualità al momento non verificatasi. Nonostante ciò, Trudeau sarebbe stato spostato insieme alla sua famiglia dalla sua residenza nel quartiere di New Edinburgh, a 4 km dall’epicentro della protesta, e trasferito in un luogo segreto che si troverebbe “nella regione della capitale nazionale”, secondo quanto riferito alla testata canadese CBC dall’Ufficio del Primo ministro.

Al momento non è possibile determinare quanti giorni durerà la mobilitazione e quale sarà la risposta del governatore Trudeau: bisognerà attendere i prossimi giorni per conoscere quale sarà l’esito del confronto tra le due parti.

[di Valeria Casolaro]

Corea del Nord lancia il missile più potente dal 2017

La Corea del Nord ha effettuato il lancio di un missile ritenuto il più potente dal 2017, che avrebbe raggiunto i 2000 km di altitudine massima e ha percorso 800 km. Se i dati fossero confermati, si tratterebbe di una violazione della sospensione autoimposta sui test sulle armi a lungo raggio. Si tratta del settimo lancio dall’inizio dell’anno nuovo, un ritmo alquanto serrato che, secondo il The Guardian, intende esercitare pressioni sull’amministrazione Biden per sbloccare i negoziati nucleari. Gli Stati Uniti dal canto loro hanno reagito condannando le azioni di Pyongyang e invitano la Corea del Nord “ad astenersi da ulteriori atti destabilizzanti”.

Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica

Lo scrutinio è ancora in corso, ma il quorum è già stato raggiunto: Sergio Mattarella ha superato i 505 voti necessari per essere eletto presidente della Repubblica, succedendo così a sé stesso per i prossimi sette anni. Mattarella è stato votato da tutte le forze politiche della maggioranza che sostiene il governo Draghi. È la seconda volta in cui un presidente della Repubblica viene rieletto, prima di Mattarella era accaduto solo al suo predecessore Giorgio Napolitano.

Sicilia, tonnellate di rifiuti abusivi nascosti sotto la sabbia

Tonnellate di rifiuti abusivi sepolti sotto dune di sabbia alte fino a cinque metri e situate a pochi passi dal mare: è ciò che è stato scoperto sulla costa tra Marina di Acate e Scoglitti, nel Ragusano, dal nucleo di polizia marittima ambientale e difesa costiera della Capitaneria di porto di Pozzallo, che con il personale dell’Ufficio locale marittimo di Scoglitti ha proceduto al sequestro di sette chilometri di litorale per un totale di 62mila metri quadri di arenile. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Ragusa, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro ambientale, discarica abusiva ed occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo.

I rifiuti trovati probabilmente sono legati alle lavorazioni di serricoltura dato che – come riportato da alcuni quotidiani locali – la spazzatura è stata rinvenuta proprio nei pressi delle serre di ortofrutta presenti in quella zona. Nello specifico, sono stati rinvenuti quintali di plastica ma non solo: sotto lo strato di sabbia a pochi metri dal mare è stato infatti trovato di tutto, come ad esempio frigoriferi ed altri elettrodomestici, paletti in cemento e pezzi di barche.

Al momento la Capitaneria di porto di Pozzallo ha fatto sapere che «sono in corso ulteriori accertamenti mirati all’individuazione degli autori dei reati ma già da subito saranno interessate le amministrazione regionale e comunali competenti per la messa in sicurezza del sito e la quantificazione, classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, attività propedeutiche alla successiva bonifica per la salvaguardia dell’integrità ambientale del litorale».

Proprio in relazione a tali temi è arrivato il commento di Legambiente Sicilia, che ha elogiato «l’intero operato della Capitaneria di porto di Pozzallo». Oltre ai complimenti, però, l’associazione ambientalista ha posto la lente di ingrandimento anche sul problema della bonifica. Alessia Gambuzza, del direttivo di Legambiente Sicilia, ha infatti affermato: «Alla Regione siciliana chiediamo con forza di velocizzare gli interventi di bonifica ormai non più rimandabili su quello che è un vero e proprio sito orfano, cioè un’area inquinata il cui risanamento non è imputabile a nessuno».

[di Raffaele De Luca]

Corte Costituzionale: Giuliano Amato è il nuovo presidente

Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte Costituzionale: nella giornata di oggi infatti la Consulta si è riunita e lo ha eletto all’unanimità. Amato, nominato giudice costituzionale dall’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 12 settembre 2013, rimarrà in carica per quasi 8 mesi prima del termine del suo mandato di nove anni. Si tratta dunque di un’altra importante tappa della lunga carriera di Giuliano Amato nelle istituzioni, il quale giunge a ricoprire tale ruolo all’età di 83 anni dopo essere stato più volte ministro e due volte presidente del Consiglio dei ministri.

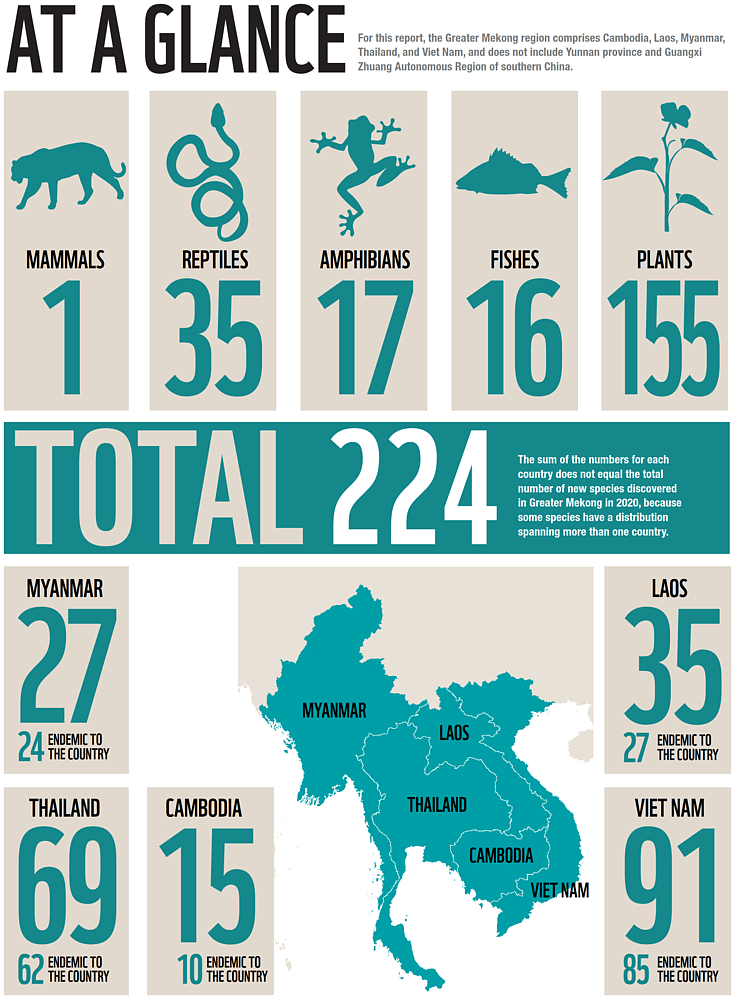

Nel sud-est asiatico sono state scoperte 224 nuove specie viventi

Un nuovo report del WWF riporta come, nell’arco di un anno, siano state scoperte 224 nuove specie di piante vascolari e animali vertebrati nella regione del Grande Mekong (nel Sud-Est asiatico e comprende Laos, Vietnam, Thailandia, Myanmar e Cambogia). L’importanza del Grande Mekong per la ricca biodiversità è ormai nota da tempo e, nonostante sia minacciata dall’influenza umana, la regione continua a sorprendere ricercatori e studiosi. Il report del WWF prende in considerazione il 2020, attestando come gran parte delle nuove specie scoperte siano piante (ben 155). Per quanto riguarda il mondo animale, è stato scoperto un solo mammifero prima sconosciuto, il langur Popa, sedici specie di pesci, diciassette di anfibi e ben trentacinque di rettili.

Da rimarcare è un nuovo esemplare di pesce caverna per cui è stato necessario la creare un intero nuovo genere. Un genere prima inesistente è stato teorizzato anche per il

primo bambù succulento al mondo. Poi con il già citato langur Popa, i primati presenti nella regione presa in considerazione salgono a quarantaquattro, di cui diciannove specie sono endemiche, quindi assenti nel resto del globo: vivono solo ed esclusivamente nel Grande Mekong. Tra l’altro, il langur Popa è già una specie da considerare a rischio, visto che ne esistono solo 250 esemplari in natura. Ma il langur Popa non è il solo animale che potrebbe sparire. I ricercatori ricordano come la regione del Sud-Est asiatico sia la dimora di alcune ta le specie più importanti, ma anche più minacciate del pianeta. Esemplari di tigre, l’elefante asiatico, la saola, la pitta di Gurney, il pesce gatto gigante del Mekong. Per quanto assai frequente scoprire specie nuove, come dimostrato dai dati del 2020 e dal fatto che dal 1997 ad oggi, sono stati trovati 3.007 pesci, anfibi, uccelli, mammiferi, piante vascolari…. alcune rimangono sconosciute perché già estinte. Se la ricchezza è tanta, è quindi altrettanta la preoccupazione per il futuro di certi esemplari.

Dal WWF, infatti, non c’è solo volontà di mostrare e spiegare il lavoro di appassionati naturalisti e tassonomisti, ma dare ulteriore dimostrazione di quanto la regione del Grande Mekong sia in prima linea per l’esplorazione scientifica, così come un hotspot di

diversità delle specie. È dunque importante essere coscienti della grave perdita che avverrebbe – e già sta avvenendo – con l’insediamento umano e le correlate attività troppo spesso distruttive per l’ambiente circostante. Le specie già estinte prima che potessero essere anche solo riconosciute sono esempio delle conseguenze di una massiccia distruzione dell’habitat. Tra le malattie diffuse dalle attività umane, la predazione e la competizione apportata da specie invasive, gli impatti devastanti del commercio illegale e insostenibile della fauna selvatica, viene sottolineato nel report del WWF, la regione è sottoposta a grave stress e a un enorme rischio. Le nuove scoperte devono quindi essere un modo per comprendere la vitale importanza degli ecosistemi naturali e cercare urgentemente soluzioni migliori per proteggere le specie e l’ambiente. Il WWF denuncia quindi la poca attenzione per la conservazione e la salvaguardia di un luogo tanto importante e unico, il che porta a perdere un’incredibile e variegata ricchezza naturale. Se ci sarà sufficiente appoggio da parte dei governi, delle comunità locali, delle ONG e della comunità scientifica con sforzi collettivi di conservazione, il Grande Mekong potrà continuare a essere la culla di tanta biodiversità e a sorprendere, proprio come ha fatto per tutto il 2020.

[di Francesca Naima]

Quirinale: altra fumata nera in attesa dell’ottavo scrutinio

Anche la settima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica italiana si conclude con una fumata nera mentre cresce l’attesa per l’ottavo scrutinio, che avrà inizio a partire dalle ore 16:30 di oggi. Nel vertice di maggioranza infatti sembra essere stata raggiunta un’intesa sul bis per Sergio Mattarella ed i capigruppo delle forze politiche – secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa – dovrebbero recarsi oggi pomeriggio alle 15:30 al Quirinale per chiedere al presidente uscente di restare al Colle. Quest’ultimo nel frattempo al settimo scrutinio è stato nuovamente il più votato, ottenendo 387 preferenze: un numero ancora lontano dal quorum necessario (505), che però potrebbe appunto essere raggiunto nella votazione che si terrà oggi pomeriggio.

Control C + Control V: il vizio di copiare nella stampa mainstream

Forse Christoper Hithens ci aveva proprio visto giusto, quando disse che era diventato giornalista perché non voleva che le sue fonti di informazione fossero i giornali. A 11 anni dalla sua scomparsa, l’indice di attendibilità dei quotidiani non pare certo risalito, anzi. Alle fake news, che un tempo si chiamavano “notizie destituite di ogni fondamento”, si sono aggiunte le notizie clonate. Il copia incolla è diventato un metodo molto più utilizzato dell’antico modo con cui si faceva il giornalista: consumare scarpe e taccuino per cercare notizie e riportarle nel modo più completo e appropriato possibile.

Un po’ perché proprio la globalizzazione dell’informazione ha dato la possibilità a tanti di “risucchiare” contenuti altrui con pochi colpi di click. L’occasione fa l’uomo ladro e certamente, per esempio, la rivoluzione tecnologica di un quotidiano US Today che nel 2012 ha sostanzialmente accorpato edizione cartacea, sito e televisione, avviando un processo di integrazione multimediale poi seguito anche dalle altre testate anglosassoni, ha permesso ai giornali italiani di copiare l’idea e innovare (potenzialmente) i loro contenuti. E fino a qui, niente di strano né di male: le buone idee viaggiano sulle gambe delle persone sveglie. Il problema è che la versione italiana di questa nuova frontiera dei media è diventata troppo spesso un dagherrotipo confuso e pasticciato. Dove il confine tra cartaceo, digitale e tv sfuma in un fritto misto di notizie che spesso, appunto, vengono anche prelevate di peso da altre testate e rimbalzate sulle proprie, senza nemmeno prendersi la briga di riscrivere i pezzi.

È molto antipatico e a volte poco deontologico, qualcuno si prende la briga di annotarsi articoli originali (magari dai siti dei giornali di provenienza, in lingua) e di porsi domande sulla strana “somiglianza” con articoli praticamente identici che compaiono sulle testate italiane. È’ il caso, abbastanza recente, di un articolo del Corriere della Sera ad oggetto Facebook, Meta e Instagram, curiosamente e praticamente identico ad uno pubblicato tre giorni prima dal New York Times. Come se il testo uscito sul NYT fosse transitato dentro una rapida centrifuga di Google Translate, o qualcosa di simile, e poi riproposto ai lettori italiani.

Altri due esempi, per par condicio riguardanti Repubblica, rivale del Corriere (ma al momento distanziata nettamente nel generale calo di copie e vendite), riguardano un’intervista per gli esteri, in materia di proteste a Bogotà (i drappi rossi dei cittadini alla fame): l’esclusiva, così era stata presentata dal quotidiano di Largo Colombo, era però quasi identica ad un servizio comparso su El Pais poche ore prima. E infatti gli spagnoli, risulta, hanno chiesto la rimozione del pezzo. Per non parlare di un “fake” che riguarda la vicenda del sequestro di Silvia Romano, con la pubblicazione di un’intervista Il portavoce di Al Shabaab nella quale si parla del riscatto e di un presunto finanziamento alla jihad terroristica. Sarebbe stato il colpo del mese o dell’anno, se non si fosse rivelato tutto falso e puntualmente smentito dagli interessati.

In realtà, molto spesso non ci sono nemmeno tanti dubbi e si può anche andare a ritroso nel tempo di oltre 10 anni, per trovare conferma. Già prima del 2010, giornali come Repubblica che avevano possenti siti o meglio edizioni digitali, con redazioni anche molto numerose, sono stati colti in fallo per evidenti casi di “copia e incolla” che difficilmente si sarebbero potuti spiegare diversamente. Ma in quei casi, o casi analoghi, si potrebbe anche obiettare – per spezzare una lancia a favore del redattore o del collaboratore di turno – che proprio la necessità di alimentare l’appetito bulimico di un sito che aveva l’ambizione di raccontare tutto per tutti, ha probabilmente costretto qualcuno ad arrangiarsi nel modo più antico e veloce possibile.

Il problema, ma sarebbe meglio dire la piaga viste le conseguenze sulla reputazione già piuttosto malandata della categoria, del copiare notizie e articoli, in modo più o meno random, preferibilmente da media stranieri per rendere più difficoltoso essere presi con le mani nel sacco, e a volte letteralmente facendolo senza nemmeno cambiare le parole, è ovviamente divampato con le edizioni digitali dei giornali, spazi web dove tutto è più liquido, veloce e dove tutto può essere cambiato in corsa, rispetto alla carta che è stampata. Anche se è tutto rintracciabile e verificabile: ci sono gli screenshots, le cronologie e tutta una serie di strumenti: scripta manent, anche ai tempi del digitale.

[di Salvatore Maria Righi]