Check-points, cancelli, posti di blocco mobili: spostarsi, in Cisgiordania occupata, non è facile. Per muoversi di poche decine di chilometri, possono volerci ore. Oppure si può non arrivare mai. Sono oltre 1000 le barriere imposte da Israele nei territori occupati che obbligano i circa 3 milioni di palestinesi a pesanti restrizioni di movimento. Il regime di apartheid in questo pezzo di Palestina, è ben visibile. Torrette di controllo, telecamere, militari con i mitra spianati ai posti di blocco disseminati su tutto il territorio. Ma le infrastrutture che più mostrano la segregazione palestinese sono i cancelli di metallo posizionati agli ingressi di moltissimi villaggi e città della Cisgiordania, che i militari d’Israele aprono e chiudono a piacimento. Decidendo così se, per quel giorno, la vita degli abitanti si ferma alla fine della strada. Sono almeno 288 i “gates”, molti delle quali installati negli ultimi due anni che impediscono alla popolazione di muoversi, andare a scuola, al lavoro, all’ospedale. Chiudendo la popolazione in una prigione a cielo aperto.

Il muro di 8 metri costruito nel 2002 che separa la Cisgiordania dal resto della Palestina occupata nel 1948 corre per 730 km. È questo il limite oltre la quale i palestinesi nati in Cisgiordania non possono andare. Il muro dell’apartheid ha separato famiglie, comunità, e rubato altre migliaia di ettari di terra ai palestinesi in nome della sicurezza di Israele. Non è solo un muro, ma un complesso sistema di recinzioni elettroniche, barriere fisiche, zone cuscinetto e strade militari. Ogni anno decine di palestinesi vengono feriti o uccisi mentre cercano di scavalcarlo, spesso nel tentativo di andare a lavorare illegalmente in Israele. I permessi di lavoro infatti, non vengono più rilasciati dal 7 di ottobre 2023, una ulteriore “punizione collettiva” verso la totalità della popolazione in Cisgiordania. Perfino visitare Gerusalemme per la grande maggioranza dei palestinesi è ormai impossibile. Vedere il mare, è un sogno per molti giovani in questo pezzo di Palestina occupata.

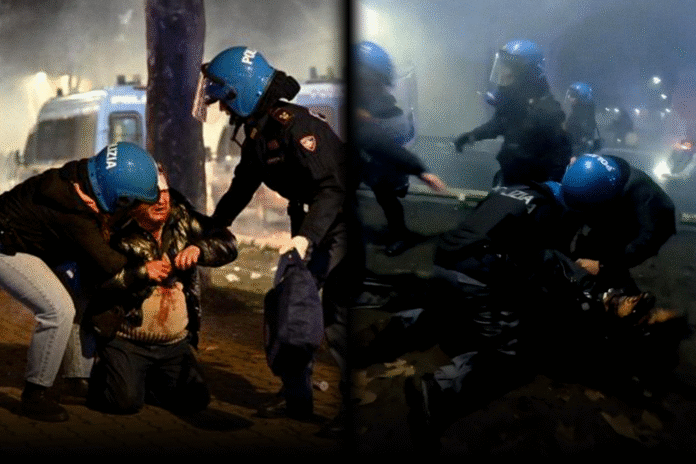

Gli spostamenti sotto regime di apartheid in Cisgiordania documentati da Moira Amargi

Ai pochi varchi, telecamere, check-points e soldati controllano accuratamente i permessi e le macchine che non hanno la targa gialla d’Israele. Anche per passare i posti di blocco permanenti, spesso, le file sono diverse. I mezzi israeliani si muovono velocemente, e solitamente non vengono nemmeno controllate le carte d’identità. Per le macchine palestinesi, con la targa bianca, l’attesa, e i controlli, possono essere di ore.

«Io vivo a Silwan, a Gerusalemme Est. Lavoro all’Università di Al-Quds ad Abus Dis. Vedo l’Univesità da dove abito, ci metterei pochissimo ad arrivare. Ma c’è il muro in mezzo. Tutti i giorni devo prendere la macchina e andare fino al check-points. Ci metto un’ora per andare e un’ora per tornare» dichiara a L’Indipendente A. M., abitante di uno dei quartieri palestinesi di Gerusalemme che Israele sta cercando di cancellare.

Sono 27 i chilometri che separano Ramallah da Betlemme. Per arrivarci, ci abbiamo messo più di due ore e mezzo. Controlli, posti di blocco, code infinite, sono diventate parte della vita dei palestinesi, che include venditori ambulanti che vendono il caffè agli automobilisti e ai passeggeri bloccati.

«Io non esco da Ramallah. Il mio nome è una condanna. Mi chiamo Qassam: ogni volta che i soldati israeliani mi controllano l’identità, mi detengono, mi perquisiscono, a volte mi picchiano. Solo perché mi chiamo come le Brigate di Hamas», racconta a L’Indipendente un giovane palestinese che vive a Ramallah. 24 anni, è originario di un paesino a un’ora dalla città. «Non vado quasi più a trovare la mia famiglia. Ogni volta, incontrare un posto di blocco è un rischio. Solo a causa del mio nome». Ma la sua storia è la storia di tanti. I controlli sulle strade sono temuti: per chi ha avuto un passato in prigione, o chi ha in famiglia qualcuno che è stato implicato nella resistenza, viaggiare in Cisgiordania può costare un pestaggio, o l’arresto. «Una volta a un posto di blocco mi hanno picchiato, pensavo mi sparassero. Mi hanno fatto inginocchiare e puntato il fucile addosso perché sul cellulare avevo foto e video di martiri della resistenza», dice un altro giovane di Tulkarem a L’Indipendente. I controlli, spesso, sono più approfonditi per i giovani uomini, specialmente se vengono da alcuni territori, come i campi profughi del nord. Ma le detenzioni sono così arbitrarie che molte persone preferiscono evitare gli spostamenti. «Per me è complicato anche andare al lavoro, fuori città. Se mi fermano i soldati, mi picchiano. Solo perché sulla mia carta d’identità c’è scritto che sono del campo profughi di Nur Shams».

In risposta all’opprimente sistema dei posti di blocco, i palestinesi hanno sviluppato buoni sistemi per aggirarli; i tassisti dei “service”, i mezzi di trasporto collettivi che molte delle persone utilizzano per muoversi, sono costantemente in comunicazione tra di loro e cercano quasi sempre di muoversi sulle strade che evitano i controlli israeliani. Sulle chat di telegram delle città spesso vengono comunicati i cancelli aperti e chiusi, o se sono presenti posti di blocco nelle vicinanze.

Capita a volte di prendere strade sterrate, più che secondarie, per arrivare a destinazione senza farsi fermare o per aggirare la chiusura di un cancello; una volta, per esempio siamo dovuti tutti scendere dal minibus e camminare a piedi per qualche decina di metri perché la strada su cui siamo stati obbligati a viaggiare era troppo dissestata. Ma siamo arrivati a destinazione senza incrociare i militari.

Questa è la vita dei palestinesi sotto occupazione.