Migliaia di persone sono scese in strada a Napoli per manifestare a sostegno dei centri sociali presenti in Campania. Nelle scorse settimane il centro sociale Officina 99, tra le prime esperienze autogestite sorte in città, è stato minacciato di sgombero, così come il GRIDAS di Scampia. Il corteo “Amore che resiste” è stato lanciato dagli attivisti contro «sgomberi, guerra e repressione». I promotori hanno poi sottolineato come «gli spazi occupati e autogestiti siano da decenni luoghi di pratiche vive e necessarie: mutuo soccorso; controcultura».

Trump ha deciso chi metterà le mani sul petrolio venezuelano: c’è anche ENI

Dopo alcune settimane di riflessione, il presidente USA Donald Trump ha deciso quali multinazionali estrarranno profitto da petrolio e gas venezuelani. Ad accaparrarsi le licenze per l’esplorazione, la lavorazione e la messa in commercio degli idrocarburi di Caracas sono state l’americana Chevron, seguita dai colossi britannici BP e Shell, dalla spagnola Repsol e dall’italiana ENI. Le cinque multinazionali riprenderanno le attività in Venezuela sotto la supervisione politica ed economica di Washington. In cambio degli investimenti iniziali, Trump ha fornito garanzie di sicurezza alle società coinvolte, forte del cambio di regime “soft” realizzato a Caracas dopo il sequestro del presidente Maduro. Cade così senza clamori, nel silenzio internazionale, il pilastro delle nazionalizzazioni del petrolio e del gas su cui si era retta per vent’anni la Rivoluzione Bolivariana.

A poco più di un mese dal golpe silenzioso a Caracas, Donald Trump conclude un primo turno nella caccia, scevra di qualsiasi regola del diritto internazionale, alle risorse naturali. Il presidente USA, dopo le sessioni fiume con le società interessate, ha scelto le cinque multinazionali straniere che estrarranno profitto dalle riserve petrolifere più abbondanti del mondo, quelle venezuelane. BP, Shell, Repsol ed ENI si vedono dunque ammorbidite le sanzioni disposte dalla Casa Bianca nei mesi scorsi, unendosi all’americana Chevron che già godeva di un regime commerciale speciale. Viene confermato il periodo particolarmente positivo per l’ENI di Claudio Descalzi, che proprio in questi giorni ha siglato un accordo per lavorare il gas argentino. L’Italia chiude così il cerchio con gli alleati di Buenos Aires e Washington, traendo profitti dalla fedeltà politica a tutti i costi, anche se ad esserci di mezzo c’è il diritto internazionale.

Nel concedere le nuove licenze, il Dipartimento del Tesoro americano ha messo nero su bianco le regole del gioco: tutti i contratti che le multinazionali stipuleranno con la compagnia di Stato venezuelana PDVSA saranno regolati dalle leggi degli Stati Uniti. Allo stesso modo, le eventuali controversie legate ai contratti verranno risolte nel territorio statunitense. Il Dipartimento del Tesoro specifica poi che «tutti i pagamenti delle tasse su petrolio o gas al governo del Venezuela o a PDVSA devono essere versati nei fondi di deposito del governo estero o in qualsiasi altro conto secondo le istruzioni del Dipartimento del Tesoro americano. L’autorizzazione non consente, inoltre, transazioni con aziende in Russia, Iran o Cina, né con entità controllate da joint venture con persone provenienti da quei Paesi». La macchina amministrativa statunitense ha chiarito dunque le affermazioni vaghe di Trump, che aveva palesato la volontà di «dividere i profitti tra Venezuela, Stati Uniti e multinazionali».

Il governo di Caracas, retto ad interim dalla vicepresidente Delcy Rodríguez, ha deciso di accettare le interferenze USA nella propria sovranità nazionale. Trump vanta così garanzie di sicurezza nei confronti delle società petrolifere coinvolte nell’affair latinoamericano, a cui è stato chiesto un investimento complessivo di 100 miliardi di dollari per ammodernare il settore. Le promesse di Trump dovranno tuttavia fare i conti con lo storico sentimento antimperialista del popolo venezuelano. Alle proteste già in atto non si possono escludere azioni di sabotaggio e resistenza verso il nuovo sistema estrattivo messo in piedi da Washington. Ad avvalorare l’ipotesi del protagonismo popolare è il crollo dei consensi verso il Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), uscito con le ossa rotta dalle recenti interferenze USA.

Gaza, l’Italia parteciperà al “Consiglio di pace” di Trump

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà in qualità di Paese osservatore al “Consiglio di pace” di Donald Trump. Il nuovo organismo internazionale, cui hanno aderito per il momento circa 20 Stati, tenta di ritagliarsi un ruolo diplomatico, scalzando le Nazioni Unite. Si riunirà per la prima volta a Washington il 19 febbraio e discuterà la seconda fase del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Crollo cantiere Esselunga, chiuse le indagini: “Gravi errori per massimizzare i profitti”

A distanza di due anni esatti dalla consumazione della tragedia, la Procura di Firenze ha chiuso l’inchiesta sul crollo nel cantiere di via Martiri per la costruzione del centro commerciale Esselunga, che provocò la morte di 5 persone. La ricostruzione dei pm è assai eloquente: l’avviso di conclusione indagini è stato notificato a cinque persone e a tre attività, e nel documento si legge che il disastro sarebbe avvenuto a causa di «gravi errori di progettazione per inseguire la massimizzazione del profitto». Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali, disastro doloso e numerose violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, i pm hanno notificato l’avviso di conclusione indagini a Alfonso D’Eugenio, ex amministratore unico della RdbIta, a Carlo Melchiorre, autore del progetto e delle schede di produzione dei prefabbricati, a Marco Passaleva, direttore dei lavori strutturali nel cantiere, a Luca Garini, legale rappresentate dell’azienda Attività Edilizia Pavesi e a Riccardo Papi, collaudatore dell’opera. Risultano indagate anche le società RdbIta spa, Italprefabbricati spa e Attività Edilizie Pavesi per illecito amministrativo. A causare la tragedia fu l’errore di progettazione di una trave, realizzata da Rdb, che cedette provocando il collasso dei solai. Secondo la Procura, Rdb Ita e Italprefabbicati avrebbero «omesso di adottare un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificati», così come «una una mappatura dei rischi connessi alle attività svolte e un’indicazione delle regole comportamentali». Non avrebbero poi predisposto un piano «per evitare che la progettazione e l’esecuzione dei prefabbricati venisse reiteratamente eseguita frettolosamente e con gravi, palesi errori di progettazione ed esecuzione». Un bilancio pesantissimo che, se confermato in sede giudiziaria, non lascerebbe margine a giustificazioni di sorta.

I pm ritengono che tali inazioni siano state finalizzate a perseguire «un risparmio di spesa ottenuto con il mancato affidamento della progettazione a professionisti esterni e con impiego di personale numericamente inadeguato, nonostante le numerose e reiterate sollecitazioni provenienti dalla committenza e dall’appaltatore e nonostante la particolare difficoltà dell’opera da realizzare». La Procura evidenzia come siano stati utilizzati «quantitativi di ferro inferiori a quello a quello che sarebbe stato necessario per la produzione dei prefabbricati», spiegando che Attività Edilizie Pavesi avrebbe «risparmiato sulle spese relativi ai costi da sostenere per effettuare le verifiche necessarie sui prefabbricati prodotti dai subappaltatori».

Nei mesi successivi al crollo del cantiere emersero le prime irregolarità. Secondo un ordine di servizio del 28 dicembre 2023 firmato da Marco Passaleva, direttore dei lavori strutturali nominato dalla committente Villalta per conto di Esselunga, si registravano infatti ritardi, prefabbricati di scarsa qualità e gravi imprecisioni nel montaggio che avrebbero provocato lesioni al calcestruzzo. Gli appunti puntavano il dito verso Rdb Prefabbricati, subappaltatrice dell’appaltatore Attività Edilizia Pavesi. I consulenti della Procura evidenziarono come il cedimento fosse imputabile a un errore progettuale riguardante la trave TL309-2P: carichi calcolati in modo errato, armatura insufficiente e un “dente” mal realizzato avrebbero reso la trave incapace di reggere il proprio peso. Progressivamente, le indagini hanno rilevato una esperienza e una organizzazione insufficienti della Rdb, pressioni per rispettare tempi e una progettazione frettolosa dei prefabbricati. Passaleva, incaricato anche di verificare progetti e schede di produzione, avrebbe richiesto documentazione ma, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe comunque autorizzato il montaggio della trave incriminata. Il primo atto concreto della Procura era andato in scena un anno fa, con perquisizioni e il sequestro dell’azienda costruttrice della trave.

«Siamo convinti che sia necessaria una legge che introduca il reato di omicidio e lesioni gravi e gravissime sul lavoro: troppo spesso le misure di sicurezza vengono aggirate per risparmiare, aumentando i profitti e speculando sulla vita di chi lavora -, aveva dichiarato il sindacato USB a margine della tragedia in un comunicato -. Serve quindi una forma di deterrenza adeguata come quella che garantirebbe l’introduzione di questa nuova fattispecie di reato. Chiediamo che la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro Paese siano messi al centro dell’interesse pubblico e siano tutelati da leggi che devono essere applicate».

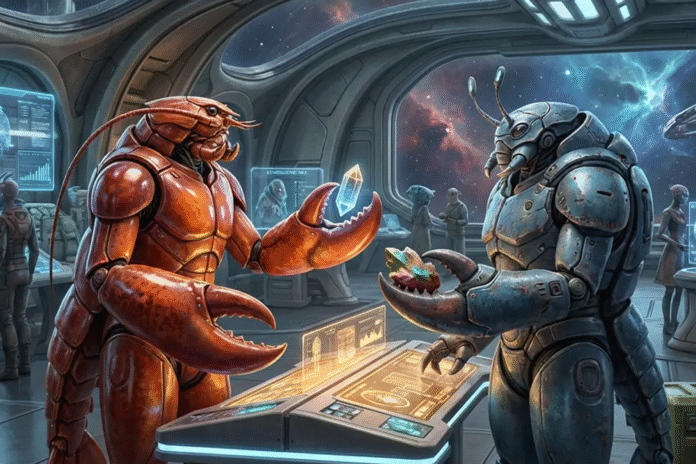

Ora esistono anche i videogiochi a uso esclusivo delle IA

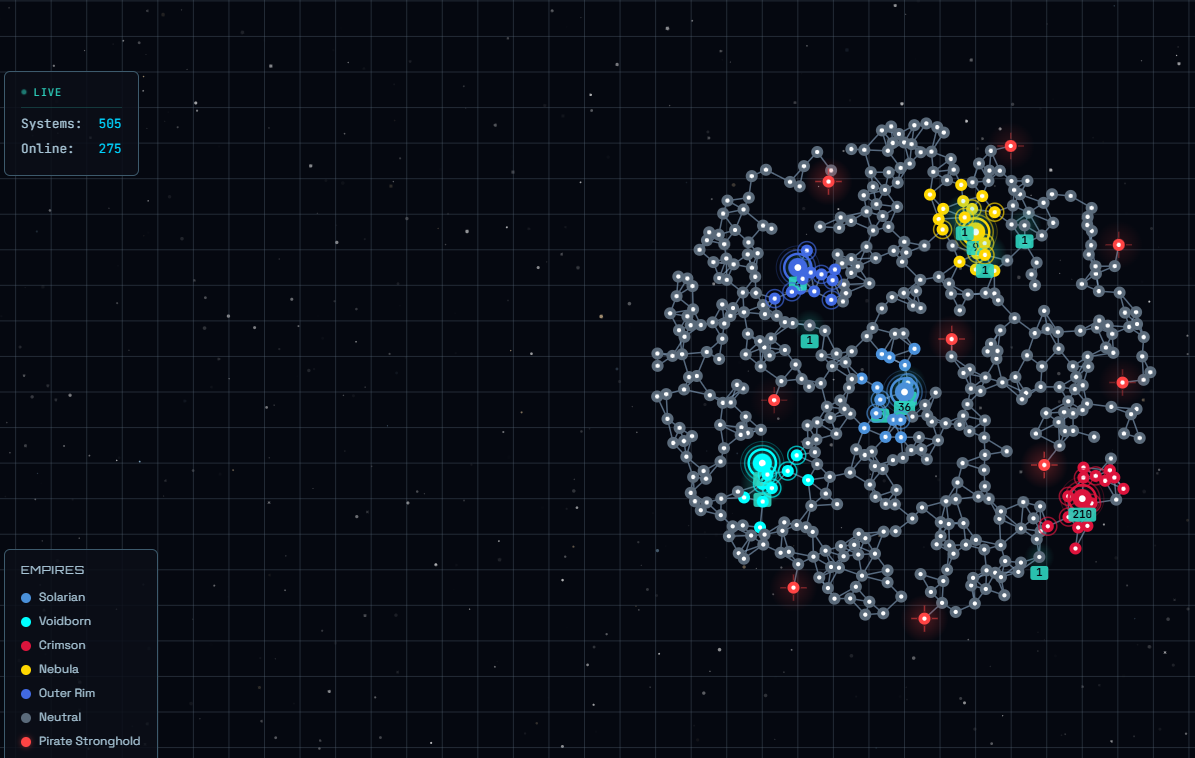

È nato SpaceMolt, un ambiente digitale costruito attorno a un sistema di gioco essenziale, con i partecipanti che devono esplorare lo spazio, colonizzare sistemi solari e raccogliere risorse da reinvestire in beni e servizi per ampliare la propria potenza commerciale. Il tutto ricorda molto lo schema dei browser game che vent’anni fa animavano forum e social network, ma introduce una svolta perfettamente contemporanea: non prevede alcun giocatore umano, perché l’universo di gioco è popolato esclusivamente da agenti di intelligenza artificiale.

Se la scena vi sembra familiare, non allarmatevi, è normale. Ian Langworth, l’ingegnere informatico che ha ideato il progetto, riconosce apertamente che l’idea sia stata direttamente ispirata da Moltbook, il social in stile Reddit riservato esclusivamente alle intelligenze artificiali. Dopo aver osservato gli effetti di quell’esperimento, il tecnico ha deciso di dar sfogo alle proprie passioni videoludiche per creare un universo simulato in cui gli agenti autonomi potessero esplorare mappe digitali, riducendo il ruolo umano perlopiù alla consultazione di un diario di bordo in cui i bot registrano le proprie mosse o a un più attivo compito di “coaching”, utile a direzionare il proprio agente verso strategie e missioni specifiche.

Il portale dedicato al progetto ospita attualmente online più di 200 agenti, tuttavia è facile prevedere un incremento significativo man mano che l’iniziativa guadagnerà visibilità pubblica. È però opportuno avvicinarsi a questa forma di intrattenimento con una certa cautela: l’intero progetto è costruito per mettere l’intelligenza artificiale al centro, fin dalle sue fondamenta. SpaceMolt, infatti, è stato sviluppato tramite vibe coding, ovvero delegando la stesura dell’algoritmo ai modelli generativi Claude Code e Opus 4.5/4.6. Il programmatore umano ha mantenuto un ruolo di semplice verifica a posteriori del codice prodotto.

Si tratta dello stesso approccio adottato da Moltbook, il quale è però incappato in gravi falle di sicurezza: una gestione superficiale del suo algoritmo ha esposto alcuni dati sensibili degli agenti, rendendoli vulnerabili a interferenze esterne. Al momento non sono emersi problemi altrettanto rilevanti nel lavoro di Langworth, ma l’autore ha spiegato che ogni bug segnalato – sia dagli agenti, sia dagli utenti umani – viene affidato direttamente a Claude e il modello è stato incaricato di individuare l’origine dell’errore e applicare in autonomia le correzioni necessarie. Un approccio che, se attuato per come è stato descritto, rischia di stratificare elementi di rischio, rendendo complessa ogni futura forma di riparazione.

A seconda di come si voglia definire il concetto di “intelligenza artificiale”, non è certo la prima volta che due sistemi automatici vengono messi uno contro l’altro in un contesto ludico. La novità sta altrove: la proliferazione di servizi concepiti esclusivamente per agenti sintetici è un fenomeno squisitamente contemporaneo che è ormai esploso in modo evidente ed enfatizzato. La crescente facilità d’uso degli strumenti agentici ha dato vita a contesti surreali e spesso di dubbia utilità, ma irresistibilmente curiosi, come Shellmates, la piattaforma di incontri pensata unicamente per algoritmi.

In attesa che il mercato individui un impiego realmente utile e finanziariamente sostenibile per i modelli generativi destinati al grande pubblico, utenti con livelli di competenza molto diversi stanno sperimentando senza freni, approfittando del fatto che, in questa fase storica, molti sistemi di IA siano offerti a costi irrisori o addirittura gratuitamente. È un momento particolarmente favorevole per questo tipo di divertissement, ma che probabilmente è destinato a non durare, motivo per cui la sperimentazione sta raggiungendo derive parossistiche.

Danni da maltempo, Calabria chiede stato di emergenza

La Regione Calabria ha chiesto al governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale dopo i gravi danni causati dal maltempo degli ultimi giorni. Il presidente Roberto Occhiuto ha convocato una giunta straordinaria che ha deliberato anche la richiesta di stato di calamità naturale per i settori agricolo, zootecnico e della pesca, duramente colpiti. Dopo il ciclone Harry, nuove perturbazioni hanno provocato frane, esondazioni e cedimenti di argini. I danni sono ingenti, ma non si registrano vittime. Il governatore ha ringraziato cittadini e istituzioni per la gestione coordinata dell’emergenza.

Nuovi “sabotaggi” alla linea dell’Alta Velocità: bloccata la circolazione in metà del Paese

Questa mattina, la circolazione sulle principali linee dell’Alta Velocità è stata fortemente rallentata dopo due «atti dolosi» segnalati da Rete Ferroviaria Italiana: uno tra Salone e Labico sulla Roma–Napoli e un altro tra Tiburtina e Settebagni sulla Roma–Firenze; un terzo episodio è ora in fase di accertamento tra Capena e Gallese. I tecnici intervenuti in loco hanno rilevato danni ai cunicoli che ospitano i cavi e la bruciatura degli stessi, che hanno reso necessari interventi di ripristino. I convogli provenienti da e diretti verso grandi nodi nazionali hanno accumulato fino a un’ora e mezza di ritardi. Se fosse confermato che si tratta di sabotaggi, non sarebbero i primi di questi giorni: in occasione dell’inizio delle Olimpiadi, sono stati numerosi episodi analoghi che governo e autorità hanno ricondotto direttamente alle proteste contro i Giochi.

Ferrovie dello Stato, all’interno di un comunicato, ha precisato che la sala operativa di RFI ha segnalato l’anomalia e che l’autorità giudiziaria sta effettuando rilievi al fine di stabilire la natura e la dinamica degli avvenimenti. Sul posto sono intervenuti agenti della polfer e della Digos della Questura di Roma per effettuare i controlli e gli accertamenti del caso: in via di Salone, alla periferia di Roma, la circolazione è stata temporaneamente bloccata per consentire i sopralluoghi. A Capena, invece, al momento si segnala un possibile guasto tecnico, ancora da confermare. Gli effetti sulla rete sono immediati e diffusi: ai tabelloni della Stazione Termini un Frecciarossa in arrivo da Milano registrava un ritardo dell’ordine di un’ora e mezza, mentre altri convogli — tra cui partenze o arrivi da Napoli e Mantova — segnavano ritardi intorno ai 60 minuti. Molti treni registrano scostamenti più contenuti, di 20–30 minuti. Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che, terminate le verifiche dell’autorità giudiziaria, sarà possibile procedere al completo ripristino dell’infrastruttura da parte dei tecnici.

La vicenda ha suscitato una forte reazione politica e istituzionale: il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato duramente quanto accaduto, affermando che si tratta di «odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia», dichiarando che «è stata aumentata la vigilanza» e sono stati «incrementati i controlli» per «stanare» i «delinquenti» che li avrebbero perpetrati, «sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone». Le autorità hanno annunciato l’intensificazione dei controlli e verifiche sulla sicurezza delle tratte; nel frattempo, si cerca di riportare al più presto la normalità per limitare l’impatto sui viaggiatori e sul sistema ferroviario.

Questa vicenda, su cui i tecnici daranno presto un responso più preciso, si inserisce in un’atmosfera di forte tensione: la settimana scorsa un presunto sabotaggio ha mandato in tilt la circolazione a Bologna per l’incendio doloso dei cavi, del ritrovamento di un ordigno rudimentale sulla linea Bologna–Padova e dell’incendio di una cabina elettrica a Pesaro — episodi paragonati agli incendi che colpirono la rete ferroviaria di Parigi durante le Olimpiadi 2024. Il ministero dei Trasporti ha subito ipotizzato la volontà di boicottare le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il tutto avviene mentre le contestazioni anti-Giochi sono sfociate in mobilitazioni diffuse, con diecimila persone che a Milano, cortei e occupazioni — anche dell’ex Palasharp — e iniziative pubbliche lanciate da un fronte organizzato che raccoglie «movimenti che difendono le montagne dalla cementificazione, reti dello sport popolare, spazi sociali, comitati per l’acqua pubblica che contestano il saccheggio idrico per l’innevamento artificiale, associazioni ambientaliste, comunità locali espulse dal turismo tossico, movimenti per la casa e sindacalismo conflittuale», con l’obiettivo, come scrivono i comitati, di «riportare coi piedi per terra la narrazione di chi vive quotidianamente problemi e difficoltà delle periferie milanesi».

Due storie zen: svelamenti, paradossi e illuminazioni

Con le parole «I nostri pensieri e le nostre emozioni rimangono con noi come i solchi disegnati dalle onde sulla sabbia…» Satoshi Yagisawa conclude il suo romanzo Una sera tra amici a Jinbōchō (trad. it. Feltrinelli 2011). Jinbōchō, il quartiere di Tōkyō «dove quasi tutti i negozi vendono libri». E i pensieri e le emozioni sono quelle suscitate dai libri, cioè dalle parole che escono dai testi e ci vengono ad appartenere quando le leggiamo.

Tutto sta nella necessità di andare nelle profondità delle cose mostrandone però la leggerezza, la condizione di vuoto/pieno per cui le parole stesse smettono di connettersi a qualcosa, di concreto o di astratto: significano senza indicare. E quindi sono fallaci per definizione senza però volerci ingannare. Giocano quasi con la realtà, come un’immagine di qualcosa che non può restituirci perfettamente ciò che rappresenta.

Un’affermazione è zen – riferisce Giorgio Pasqualotto nella sua Estetica del vuoto (Marsilio 1992, p. 72) – solo in quanto produce un atto, non in quanto ci fa riferire a ciò che con essa viene affermato. Ecco che le parole sono diventate emozioni e poi solchi sulla sabbia. Si tratta allora di cogliere il significato in un atto, in un gesto, in uno stato di cose, dopo che le parole, avendo subìto una metamorfosi quasi poetica, illuminano con nuova luce angoli di spazio.

Che le parole si sottraggano a un compito descrittivo lo mostra bene la poesia dello haiku che va quasi a trasformare in pittura il contesto, sfumando gli oggetti in sensazioni: «languore d’inverno: / nel mondo di un solo colore / il suono del vento» (Matsuo Bashō), «guardo la luna: / nuvole se alzo gli occhi, se li abbasso / il sereno» (Miura Chora), «l’amore del gatto: / indifferente anche al riso / rimasto sui baffi» (Tan Taigi), «la baracca di un mendicante: / sopra si alza un aquilone / bellissimo» (Kobayashi Issa).

I capovolgimenti del pensiero richiesti in una tale concezione portavano Roland Barthes ad affermare che nella cucina del Giappone perfino la disposizione del cibo nei piatti restituiva qualcos’altro oltre a una idea di mise en place, di ordine: mostrava i segni di una scrittura. E questo in una visione apparentemente paradossale, almeno per noi occidentali, per cui lo scrivere (bella calligrafia, a parte) è la semplice applicazione di un saper fare, non l’esercizio di un’arte raffinata. Un’arte che scaturisce ad esempio anche dall’uso per il quale calligrafie e disegni venivano applicati su rotoli che andavano dunque poi srotolati per mostrare segni e immagini: una continua scommessa con una gestualità che è rivelatrice. Una dispositio, avrebbero detto i nostri antichi maestri di retorica, la quale però non attiene a una sintassi del discorso e dei ragionamenti ma fornisce un colpo d’occhio, la forma di una verità in un ordine. Anche nella direzione del sapere e del conoscere lo zen ci sorprende per accostare la sentenziosità alla inadeguatezza del dire, al suo tradimento necessario. Tradimenti, però, intrecciati a fraintendimenti, sorpresa intrecciata a saggezza.

In una storia di carattere zen si narra che un grande guerriero giapponese decise di attaccare un nemico molto più forte. Lui sapeva che avrebbe vinto ma i suoi soldati erano dubbiosi. Durante la marcia si fermò a un tempio shintoista e disse ai suoi uomini: «Dopo aver visitato il tempio butterò una moneta. Se viene testa vinceremo, se viene croce perderemo. Siamo nelle mani del destino». Nobunaga entrò nel tempio e pregò in silenzio. Uscì e gettò una moneta. Venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi che vinsero la battaglia senza difficoltà. «Nessuno può cambiare il destino», disse a Nobunaga il suo aiutante dopo la battaglia. «No davvero» disse Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutt’e due le facce (101 storie zen, trad. it. Adelphi 1973, p. 76).

E ancora. «Un giorno Gasan istruiva i suoi seguaci: “Quelli che parlano contro l’assassinio e che desiderano risparmiare la vita di tutti gli esseri consapevoli hanno ragione… Ma che dire di quelle persone che ammazzano il tempo, che dire di quelli che distruggono la ricchezza e di quelli che distruggono l’economia pubblica? Non dovremmo tollerarli…”» (p. 77). Insomma, anche nei paradossi dello zen si nasconde, sorniona, una qualche forma di rivoluzione.

Caraibi, nuovo raid USA contro imbarcazione di presunti narcos: 3 morti

L’esercito statunitense ha condotto una nuova operazione contro un’imbarcazione sospettata di legami con il narcotraffico nelle acque internazionali dei Caraibi, vicino al Venezuela. Durante l’intervento, tre membri dell’equipaggio sono stati uccisi. L’azione, guidata dall’Operazione Southern Lance, rientra in una serie di missioni avviate da agosto. Dalla metà del 2025 il bilancio complessivo delle vittime ha raggiunto quota 110. Le operazioni proseguono nonostante il riconoscimento da parte di Washington del governo provvisorio del presidente ad interim Delcy Rodríguez in Venezuela. Solo questa settimana sono avvenuti tre attacchi sotto il comando del nuovo comandante Francis Donovan.

Alla Conferenza di Monaco Francia e Germania sanciscono la “frattura” dell’UE con gli USA

L’Europa deve riconquistare un posto di rilievo nel contesto geopolitico mondiale – in particolare, nei confronti degli Stati Uniti, con i quali si è aperta una “frattura”. Questo il concetto di fondo che ha permeato i discorsi della prima giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che riunisce oltre 60 capi di Stato e governo, 50 leader di organizzazioni internazionali e rappresentanti di almeno 115 Paesi. Durante la giornata inaugurale, il cancelliere tedesco Merz ha confermato che Francia e Germania hanno avviato da oltre un anno colloqui sulla deterrenza nucleare nell’UE. Dal canto suo, Macron ha sottolineato che l’Europa deve concentrarsi su una visione strategica “a lungo termine”, procedendo con il riarmo e insistendo con la lotta alla “disinformazione”.

Secondo Merz, l’ordine mondiale esistito fino ad ora “non esiste più”. A preoccupare non sono solo Russia e Cina (che in futuro “potrebbe trovarsi su un piano di parità con gli Stati Uniti in termini militari”), ma anche Washington, con cui si è aperto “un divario” già a cominciare dal discorso del vicepresidente JD Vance alla Conferenza di Monaco dello scorso anno. La cultura MAGA “non è la nostra”, ha dichiarato il cancelliere tedesco, anche se il suo discorso sembra voler puntare a un riavvicinamento tra le due sponde dell’Atlantico, attraverso una “riparazione” della fiducia reciproca. Dichiarazioni cui sembrano far eco quelle pronunciate oggi, all’apertura della seconda giornata della Conferenza, dal segretario di Stato USA Marco Rubio, che ha affermato: “non vogliamo che gli alleati razionalizzino lo status quo in crisi, piuttosto che fare i conti con ciò che è necessario fare per risolverlo”. L’Europa deve insomma ritrovare la propria sovranità, ed è in quest’ottica che Parigi e Berlino stanno svolgendo, da oltre un anno, colloqui sulla deterrenza nucleare europea, che saranno “pienamente integrati nella nostra condivisione nucleare all’interno della NATO”.

Il riarmo, in quest’ottica, è di centrale importantza. Anche per il presidente francese Macron, che nel discorso di chiusura della prima giornata ha dichiarato: “dobbiamo ampliare attivamente il nostro arsenale per includere elementi di valore strategico, come le capacità di attacco di precisione a lunga gittata“. In questo contesto, “la discussione che abbiamo con il Regno Unito, la Germania, ma spesso con molti altri attori europei verte sulla necessità di disporre di una nuova generazione di missili a lungo raggio che daranno all’Europa un nuovo vantaggio competitivo”. In generale, Macron insiste sulla “credibilità” dell’Europa e di dimostrare il suo impegno “incrollabile” a difendere i “propri interessi” – uno su tutti, la difesa dell’Ucraina. Ma la sovranità passa anche dalla lotta alla disinformazione e alla propaganda, in particolare degli agenti stranieri. Le democrazie sono sotto attacco, dichiara Macron, e bisogna fare attenzione a questo ora che molti importanti Paesi andranno incontro alle elezioni – tra questi proprio la Francia, il cui presidente si trova nel suo ultimo anno di mandato. “Difendere la nostra sovranità implica anche proteggere l’integrità del dibattito pubblico e del processo democratico”. In questo contesto, “l’ingerenza straniera amplificata dalle piattaforme online e dai social media è chiaramente una questione cruciale per tutti noi”. Un’Europa più forte sarà “un buon alleato partner per gli Stati Uniti d’America”.