Il governo israeliano ha ratificato l’accordo siglato con Hamas per dare avvio alla prima fase del piano di pace di Trump per Gaza. Con l’approvazione formale da parte di Israele, l’accordo dovrebbe entrare in vigore entro 24 ore. La prima fase del piano istituisce un cessate il fuoco permanente e prevede l’apertura dei corridoi umanitari a Gaza; lunedì tutti gli ostaggi israeliani verrebbero riconsegnati alle famiglie, mentre Israele rilascerebbe dalle carceri 1.950 palestinesi, di cui 250 ergastolani. Le truppe israeliane, intanto, hanno iniziato a ritirarsi dalle proprie posizioni, ma durante questa prima fase manterrebbero il controllo di oltre la metà della Striscia. Non è ancora chiaro se e quanto questo accordo reggerà: i punti più delicati del piano Trump devono infatti venire ancora discussi, ma i leader di Hamas hanno dichiarato che gli Stati Uniti e i negoziatori avrebbero fornito garanzie che Israele non riprenderà i bombardamenti.

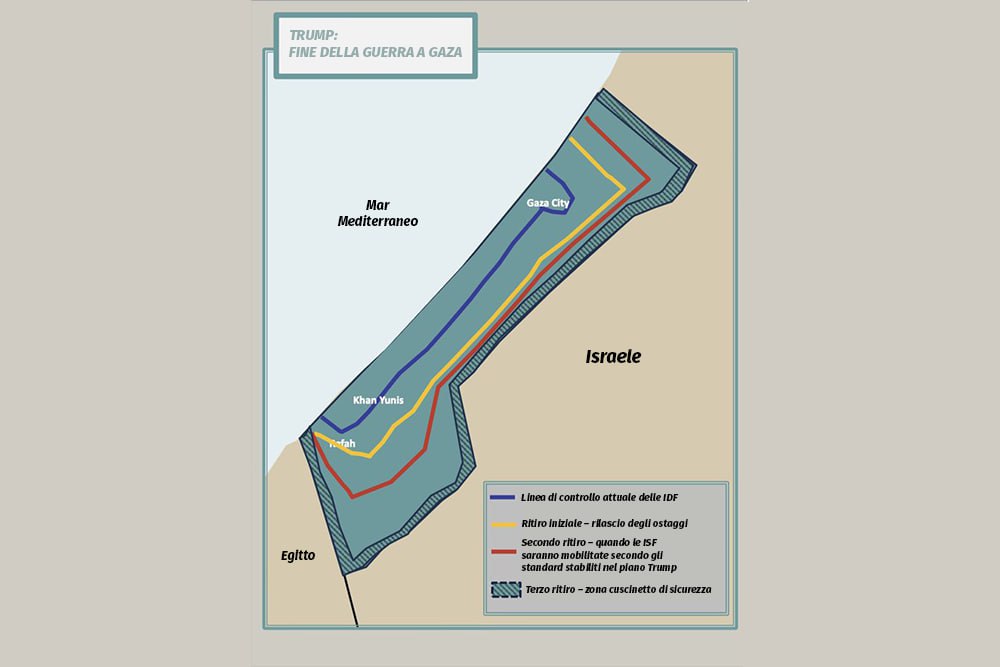

L’approvazione della prima fase del piano Trump per Gaza è arrivata nella tarda serata di ieri, e dà alle parti 24 ore di tempo per abbassare le armi; questo implica che il cessate il fuoco dovrebbe entrare ufficialmente in vigore entro le 22 circa di oggi. Dall’annuncio dell’approvazione da parte del governo israeliano, Israele ha continuato i bombardamenti nella Striscia, ma si è registrato un calo nell’intensità degli attacchi; intanto, testimonianze e fonti locali riportano che l’esercito israeliano starebbe iniziando a ritirarsi dietro la cosiddetta “linea gialla”, il primo perimetro di controllo entro cui è previsto che le truppe dello Stato ebraico retrocedano per dare spazio ai civili palestinesi. Secondo i media israeliani, in questa prima fase l’esercito manterrebbe il controllo del 53% della Striscia, mentre alcuni media arabi sostengono che i soldati occuperebbero il 58% del territorio.

Quando la prima fase prenderà formalmente piede, Israele dovrebbe riaprire i corridoi umanitari. Non è ancora chiaro quanti aiuti dovrebbero entrare nella Striscia, ma in una intervista all’emittente Al Araby TV, il diplomatico palestinese Osama Hamdan ha parlato di 400 camion di aiuti al giorno nei primi due giorni e di un minimo di 600 camion al giorno a partire dal terzo. Sempre nella prima fase, avverrebbe lo scambio degli ostaggi: lunedì, i gruppi palestinesi consegnerebbero tanto le persone ancora in vita quanto i corpi dei defunti, mentre lo Stato ebraico consegnerebbe 1.950 persone, di cui 250 ergastolani. Non sono ancora noti i nomi dei palestinesi che dovrebbero rientrare in questa prima fase: sui media israeliani iniziano a circolare delle liste, e pare certo che Israele abbia negato il rientro di alcune tra le più eminenti figure politiche palestinesi, tra cui il leader Marwan Barghouti e i corpi dei defunti fratelli Sinwar. Secondo fonti non ufficiali, se i gruppi palestinesi non dovessero trovare i corpi degli ostaggi israeliani defunti, entrerebbero in scena attori internazionali.

Non è noto cosa succederebbe una volta effettuato lo scambio degli ostaggi. La ratifica da parte del governo israeliano è avvenuta in presenza del braccio destro diplomatico di Trump Steve Witkoff e del suo genero ed inviato speciale durante la sua vecchia amministrazione Jared Kushner; entrambi hanno giocato un ruolo importante durante la fase di negoziati e sembra siano coinvolti nei dialoghi per le successive fasi del piano. Netanyahu ha chiesto a Trump di parlare alla Knesset, il parlamento monocamerale israeliano, e sembrerebbe che il presidente degli USA stia valutando di accettare l’invito. Mentre Israele continua le discussioni con il proprio principale alleato, da parte palestinese, tanto Hamdan, quanto il leader politico di Hamas Khalil al-Hayya hanno affermato che l’accordo così come siglato includerebbe un «cessate il fuoco permanente»; le loro affermazioni fanno eco al comunicato rilasciato ieri notte, dopo la prima firma tra i mediatori avvenuta a Sharm el-Sheikh. Sembra insomma che, secondo i piani, i dialoghi continuerebbero sullo sfondo di una tregua.

A tal proposito, i vertici politici del gruppo hanno affermato di avere ricevuto garanzie da parte dell’amministrazione statunitense e delle squadre di mediatori che Israele non riprenderà gli attacchi. Secondo indiscrezioni apparse sull’agenzia di stampa Reuters gli Stati Uniti dovrebbero inviare 200 soldati come forze di pace per assicurarsi che le parti rispettino il cessate il fuoco; altre fonti avrebbero confermato tale indiscrezione all’emittente Al Jazeera, aggiungendo che le truppe statunitensi stazionerebbero all’esterno della Striscia. Con la presenza statunitense sul posto, continuerebbero i dialoghi per le successive fasi del piano Trump: la seconda fase prevede l’istituzione di un «corpo di pace» internazionale con a guida lo stesso Trump e la partecipazione dell’ex premier britannico Tony Blair. Hamdan ha affermato che tale condizione non può venire imposta dall’alto né essere accettata dalla sola Hamas, rivendicando il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. In Palestina, ha spiegato Hamdan, ci sono diversi attori: «Hamas non ha il diritto di esprimersi per tutti su queste questioni».

La terza fase, invece, prevedrebbe la consegna di Gaza a una amministrazione politica palestinese: se il piano della Casa Bianca fa esplicito riferimento a un’ANP riformata, Trump e Netanyahu sono stati ben più vaghi, affermando che nessun gruppo palestinese attualmente attivo, ANP compreso, governerebbe Gaza. In ogni caso, al termine del processo, il piano vedrebbe una Gaza completamente smilitarizzata, mentre la gestione della sicurezza verrebbe affidata nelle mani dell’esercito israeliano, che nel frattempo istituirebbe una zona di controllo interna alla Striscia. Solo allora si potrebbe parlare a tutti gli effetti di pace. Tutti i punti della seconda e della terza fase devono ancora essere discussi: Hamas ha già affermato di essere pronta a cedere il controllo di Gaza a un gruppo di palestinesi eletti dalla popolazione, ma sembra riservare maggiori dubbi sul tema del disarmo della Striscia e chiede il ritiro completo di Israele dal territorio palestinese.