Nella giornata di oggi, lunedì 13 ottobre, due treni si sono scontrati nella Slovacchia orientale, facendo deragliare una locomotiva e un vagone e ferendo almeno 66 persone. L’incidente è avvenuto nei pressi di una galleria vicino al villaggio di Jablonov nad Turnou, circa 55 km a ovest di Košice, seconda città più popolosa del Paese. I servizi medici di emergenza del Paese hanno dichiarato che 16 persone hanno riportato ferite moderate o gravi e almeno 50 sono rimaste leggermente ferite. Sui treni erano presenti circa 80 passeggeri. Ignote ancora le cause dell’incidente.

Financial Times: “Gli USA stanno già aiutando Kiev a colpire i siti energetici russi”

«Da mesi gli Stati Uniti aiutano l’Ucraina a lanciare attacchi a lungo raggio contro le strutture energetiche russe». Secondo un’inchiesta pubblicata dal Financial Times, gli Stati Uniti starebbero fornendo all’Ucraina supporto diretto d’intelligence per colpire obiettivi strategici in territorio russo, in particolare infrastrutture energetiche e raffinerie. Il quotidiano economico-finanziario britannico cita fonti anonime dell’amministrazione americana, secondo cui Washington avrebbe recentemente ampliato la condivisione di informazioni sensibili, consentendo ai missili e ai droni ucraini di eludere le difese aeree russe e di colpire in profondità, fino a 1.400 chilometri oltre la linea del fronte. L’obiettivo di questa strategia sarebbe quello di aumentare la pressione su Mosca, «per indebolire l’economia di Vladimir Putin e costringerlo al tavolo delle trattative», dopo mesi di stallo diplomatico. Le stesse fonti spiegano che gli attacchi avrebbero già ridotto le esportazioni di diesel russo fino al 20% e contribuito a un aumento dei prezzi interni del carburante.

L’interpretazione ufficiale dell’articolo di FT, presentata come reportage, lascia aperte molte domande. La notizia arriva con la consueta confezione tecnica e si può leggere come una nota di servizio: fonti anonime, dati cifrati, verbali di «funzionari a conoscenza della vicenda». Dietro il linguaggio tecnico e l’apparente neutralità della ricostruzione, l’articolo del Financial Times assume un tono che va oltre il semplice resoconto e risulta difficile separarne l’informazione verificata dalla funzione propagandistica. La notizia della collaborazione diretta tra l’intelligence americana e le forze ucraine viene presentata come un passo tattico necessario, quasi fisiologico, in un contesto in cui l’Occidente deve mantenere l’iniziativa per difendere Kiev e indirizzare l’esito del conflitto. Il messaggio implicito è rassicurante per il lettore europeo e atlantista: l’Ucraina sta vincendo grazie al supporto e alla superiorità tecnologica occidentale. La sostanza non è nuova. Fin dall’inizio del conflitto, Washington ha fornito a Kiev coordinate e immagini satellitari, informazioni utili a indirizzare gli attacchi contro postazioni e depositi militari russi. Ora, questa prassi viene semplicemente riconosciuta, ma con una cornice narrativa che mira a legittimare un coinvolgimento sempre più profondo che rischia di aumentare l’escalation e a espandere il conflitto su scala globale.

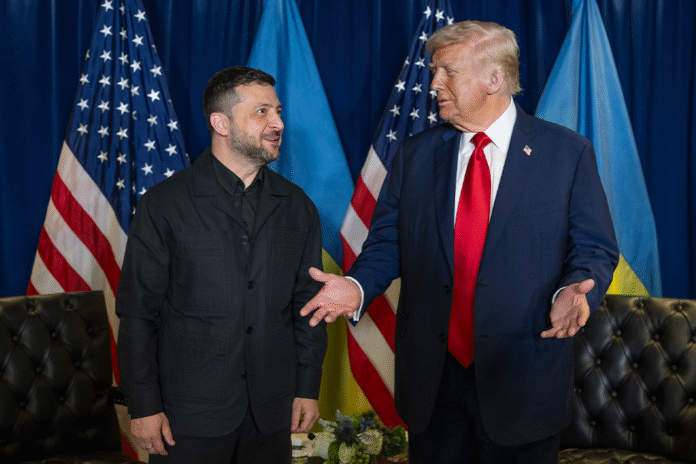

La parte più politica dell’articolo riguarda la Casa Bianca. Mentre gli occhi della comunità internazionale in queste ore sono puntati sul Medio Oriente, Volodymyr Zelensky prova a tenere alta l’attenzione degli alleati anche su Kiev: il leader ucraino ha sentito per la seconda volta in due giorni Donald Trump e ha parlato con Emmanuel Macron. Per far fronte all’esigenza di nuove armi, Kiev sta lavorando con Parigi per espandere l’iniziativa Purl, con i Paesi della NATO che acquistano armi americane da girare all’Ucraina. La richiesta, pressante, è sempre quella: più sistemi di difesa antiaerea e più missili, con un’attenzione particolare ai vettori di lungo raggio, per contrastare l’offensiva russa. Il Financial Times riferisce che l’attuale amministrazione americana, pur negando un coinvolgimento operativo diretto e non avendo ancora preso una decisione sull’invio dei Tomahawk a Kiev, intende «rendere pubblica» la portata del proprio sostegno per mostrare forza e determinazione, anche nei confronti di Mosca. La mossa avverrebbe in un momento in cui, secondo le stesse fonti, Trump sarebbe “irritato” con Vladimir Putin per la mancanza di progressi diplomatici dopo l’incontro bilaterale avvenuto in Alaska. Il possibile arrivo negli arsenali ucraini dei Tomahawk è motivo di «grave preoccupazione» per il Cremlino, che tuttavia ha puntualizzato: «È un’arma importante, che può essere in configurazione convenzionale o nucleare, ma allo stesso tempo non può cambiare la situazione sui fronti», ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

La scelta di rendere note queste informazioni non è casuale: serve a consolidare l’immagine di un’America decisa, pronta a guidare la guerra per procura e, allo stesso tempo, a gestirne la narrazione. In sostanza, la rivelazione del Financial Times funziona come una velina diplomatica: Washington fa sapere al mondo ciò che desidera far sapere, nei tempi e nei modi che ritiene opportuni. Come spesso accade negli articoli che accompagnano le svolte di politica estera americana, il Financial Times cita «funzionari a conoscenza della questione», senza fornire prove documentali o riscontri indipendenti. È il modo più efficace per trasmettere l’impressione di una notizia esclusiva, senza doversi assumere la responsabilità della sua verificabilità. In questo senso, la tradizione del giornalismo anglosassone si intreccia con quella della diplomazia: si pubblica ciò che conviene pubblicare, e si tace ciò che non serve a orientare l’opinione pubblica. Dietro questa strategia di comunicazione, però, si intravedono obiettivi più concreti. Se Zelensky e i partner europei non mostrano disponibilità a una trattativa che non preveda la resa totale di Mosca, la linea americana sembra quella di prolungare il conflitto, logorare la Russia e trarne vantaggi economici e geopolitici, scaricando le sorti di Kiev sugli alleati europei. Le aziende statunitensi continuano a fornire armamenti e tecnologia a Kiev, mentre l’Europa si è già impegnata a sostenere i costi finanziari dell’operazione. Il risultato è un equilibrio asimmetrico: Washington rafforza la propria industria militare e l’influenza internazionale, l’Ucraina resta il terreno di scontro, mentre l’Europa paga il conto.

Pakistan, scontri in una manifestazione: 5 morti

In Pakistan, durante una protesta «contro le atrocità di Israele», sono scoppiati violenti scontri con le forze di polizia del Paese, in seguito a cui sono morte cinque persone. La protesta, organizzata dal partito Tehrik-e-Labaik Pakistan, considerato islamista e di estrema destra, si è svolta sull’autostrada che collega la città di Lahore alla capitale Islamabad. Secondo la versione ufficiale, nei pressi della città di Muridke, alcuni dei partecipanti avrebbero aperto il fuoco contro la polizia, facendo scoppiare uno scontro a fuoco; in seguito alla sparatoria sarebbero morti un agente, tre manifestanti e un passante. Tehrik-e-Labaik rigetta tale versione e sostiene che ad aprire il fuoco sia stata la polizia.

Madagascar sull’orlo della rivoluzione: una parte dell’esercito è con i manifestanti

La crisi politica in Madagascar ha raggiunto un nuovo punto di tensione. Una parte dell’esercito, i membri dell’unità d’élite Capsat, si è schierata con i manifestanti che da settimane protestano contro il presidente Andry Rajoelina. Come scrive Jeune Afrique, il Capo dello Stato sarebbe stato costretto a lasciare la capitale dopo che il corpo di gestione del personale dell’esercito del Madagascar ha rifiutato di eseguire gli ordini delle autorità di aprire il fuoco sui manifestanti e ha occupato una piazza nel centro della città. Le forze ribelli sostengono di aver assunto il controllo di diverse basi militari e di aver nominato un nuovo comandante, il generale Demosthène Pikulas. Rajoelina ha denunciato un «tentativo di prendere il potere illegalmente e con la forza», ha invitato la popolazione a «difendere la democrazia» assicurando che «la situazione è sotto controllo» e ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale.

Nel 2009, il contingente militare Capsat della base militare situata alla periferia della capitale malgascia Antananarivo aveva già guidato un ammutinamento durante la rivolta popolare che portò al potere proprio l’attuale presidente, ora contestato. La catena di comando militare appare ora frammentata e la capitale è divisa tra zone controllate dal governo e aree presidiate dai reparti ribelli. Intanto, la folla continua a riempire la Place du 13 Mai, mentre cresce l’incertezza sul destino del governo e aumenta la pressione sul Capo di Stato. Le proteste, lanciate il 25 settembre dal movimento della Generazione Z per protestare contro i tagli all’acqua e all’elettricità e contro l’aumento dei prezzi, si sono progressivamente trasformate in un movimento militare e politico contro l’esecutivo. I disordini di sabato sono iniziati dopo che alcuni membri dell’unità Capsat hanno pubblicato online un discorso in cui chiedevano a tutte le forze di sicurezza di «rifiutarsi di essere pagate per sparare ai nostri amici, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle» e hanno invitato tutte le forze di sicurezza a lasciare i loro incarichi e a disobbedire ai superiori: «Noi, come personale militare, non stiamo più svolgendo il nostro ruolo», ha dichiarato un membro dell’unità nel discorso, circondato dai suoi commilitoni. In precedenza, la polizia aveva sparato granate stordenti e gas lacrimogeni per cercare di disperdere i manifestanti.

I dimostranti accusano il presidente Raojelina di aver tradito le promesse di riforma e di mantenere un sistema di potere bloccato e inefficiente. Il ministro delle Forze Armate, recentemente nominato, ha invitato le truppe a «mantenere la calma», durante una conferenza stampa tenutasi sabato. Nonostante il rimpasto di governo annunciato il 29 settembre, la mobilitazione è proseguita in tutto il Paese. Le autorità hanno imposto coprifuoco parziale in alcune province e limitato le comunicazioni mobili in alcune aree urbane. Secondo fonti locali e organizzazioni internazionali, almeno venti persone sono morte negli scontri delle ultime settimane, mentre oltre cento risultano ferite. Il governo parla di «incidenti isolati» e accusa «agitatori esterni» di alimentare la violenza. Sabato 11 ottobre, alcuni reparti della Capsat hanno lasciato le loro caserme per unirsi ai cortei, invitando altri militari a non intervenire contro i civili. Il ministro della Difesa ha ribadito che «le forze armate devono restare neutrali» e ha chiesto ai soldati di rientrare nei ranghi, ma diversi ufficiali di medio livello si sarebbero già uniti al movimento di protesta.

Parlando alla televisione di Stato sabato sera, il primo ministro, Ruphin Fortunat Zafisambo ha chiesto un cessate il fuoco immediato e l’apertura di un tavolo di mediazione, affermando che il governo è «pienamente pronto ad ascoltare e ad avviare un dialogo con tutte le fazioni: giovani, sindacati o militari». Rajoelina ha nominato Zafisambo e un nuovo ministro della Difesa e della Sicurezza dopo aver sciolto il precedente governo la scorsa settimana in risposta alle proteste. Intanto, gruppi civici e religiosi tentano di favorire un dialogo tra governo, opposizione e forze armate. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l’evolversi della situazione in Madagascar: l’Unione Africana ha invitato «tutte le parti alla calma» e ha chiesto il rispetto dell’ordine costituzionale. Le Nazioni Unite monitorano la situazione, mentre alcuni Paesi europei hanno raccomandato ai propri cittadini di evitare viaggi verso l’isola. Le forze ribelli dichiarano di voler garantire la sicurezza dei civili e di non voler «prendere il potere», ma solo «ripristinare la legalità». Secondo la Banca Mondiale, circa il 75,2% della popolazione del Madagascar vive al di sotto della soglia di povertà nazionale. La pandemia di COVID-19, gli elevati prezzi dei prodotti alimentari di base e le condizioni metereologiche hanno messo a dura prova la produzione agricola, uno dei principali motori economici del Paese. Si teme, inoltre, che i dazi del presidente Trump possano danneggiare le esportazioni di vaniglia e di altre materie prime da cui l’isola dipende fortemente. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Madagascar riuscirà a evitare un nuovo colpo di Stato o se la crisi evolverà in un conflitto interno destinato a cambiare ancora una volta il corso della sua fragile democrazia.

Nobel per l’Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt

Il Premio Nobel per l’Economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, «per aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione». Il comitato nominato dall’Accademia reale svedese delle scienze ha scelto di premiare questi tre studiosi per aver chiarito come le nuove idee e i progressi tecnici siano motori essenziali nella dinamica di sviluppo dei sistemi economici. Mokyr, Aghion e Howitt sono tra i principali esponenti della moderna teoria della crescita: hanno dimostrato che non è solo l’accumulazione di capitale o lavoro a guidare la prosperità, ma la capacità di introdurre innovazioni che rompano equilibri esistenti e aprano nuove possibilità produttive. Questa visione influenza oggi politiche industriali, strategie di ricerca e investimenti pubblici e privati.

Aosta: Raffaele Rocco eletto sindaco per 15 voti

Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. Il candidato sostenuto dall’alleanza autonomisti-PD ha vinto il ballottaggio con appena 15 voti di scarto sullo sfidante di centrodestra Giovanni Girardini. Rocco ha ottenuto il 50,06 % dei consensi (6.420 voti) contro il 49,94 % (6.405 voti) del rivale. Lo spoglio, durato fino a notte fonda, si è risolto solo all’ultimo seggio. L’affluenza al secondo turno si è fermata al 45,7 %. Valeria Fadda, compagna di lista di Rocco, sarà la nuova vicesindaca. Il risultato, tra i più risicati nella storia della città, segna la riconferma del centrosinistra e apre una fase politica segnata da equilibri delicati e opposizione agguerrita.

Diretta: Accordo firmato: inizia il vertice a porte chiuse

Ha preso il via nelle prime ore della mattina di oggi, 13 ottobre, lo scambio di ostaggi tra Israele e le sigle della resistenza palestinese. In cambio degli ultimi 20 ostaggi israeliani rimasti vivi nella Striscia di Gaza e dei corpi dei deceduti, verranno infatti rilasciati circa 2000 palestinesi prigionieri nelle carceri israeliane, tra i quali membri di Hamas, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e della Jihad Islamica. I primi sette ostaggi israeliani sono stati consegnati nelle mani della Croce Rossa questa mattina e sono rientrati in Israele. Degli ostaggi palestinesi, 1700 circa provengono da Gaza, mentre 250 stavano scontando sentenze a vita: di questi ultimi, un centinaio dovrebbero essere trasferiti in Cisgiordania, 15 a Gerusalemme Est e i restanti a Gaza. Una grande folla si è radunata a Ramallah, in Cisgiordania, e Khan Younis, presso l’ospedale Nasser (nel sud della Striscia), per accogliere i propri cari di ritorno dalle carceri israeliane. Nel frattempo, il presidente statunitense Donald Trump è atterrato all’aeroporto di Ben Gurion, a Tel Aviv.

Ore 19:11 – Terminato il vertice. Trump: ok Hamas forza di polizia

Nel suo intervento davanti ai giornalisti, il presidente egiziano al Sisi ha affermato di «sognare un Medio Oriente senza armi» e ha consegnato a Trump L’Ordine del Nilo, la più grande onorificenza del Paese. Ha poi preso la parola Trump, che ha affermato che Hamas manterrà il proprio ruolo come forza di polizia a Gaza per un «certo tempo» senza fornire confini temporali precisi.

Ore 18:31 – L’accordo è stato firmato

L’Emiro del Qatar, Erdogan, Trump e il presidente egiziano Al Sisi hanno firmato il documento dell’accordo. Dopo la firma, Trump ha tenuto un discorso ringraziando tutti i presenti. Terminato il discorso, è iniziata una riunione a porte chiuse tra tutti i leader presenti.

Ore 18:22 – Il vertice è iniziato

Il vertice di Sharm el Sheikh per l’accordo è iniziato. Presenti in sala rappresentanti da Stati Uniti ed Egitto, che presiederanno l’incontro, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Grecia, Norvegia, Ungheria, Cipro, Turchia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Autorità Nazionale Palestinese, Giordania, Bahrein, Iraq, Kuwait, Oman, Armenia, Azerbaigian, Canada, Giappone, India, Indonesia e Pakistan. Tra i nomi noti, anche l’ex premier britannico Tony Blair.

Ore 17:50 – Al Sisi: a novembre vertice per la ricostruzione

Il presidente egiziano al Sisi ha dichiarato che a novembre l’Egitto ospiterà un vertice per la ricostruzione della Striscia, a cui ha invitato tutti i partecipanti al summit previsto per oggi. L’annuncio di al Sisi è arrivato in seno all’incontro a due che sta tenendo con Trump davanti ai giornalisti.

Ore 17:27 – Trump: la fase due è già iniziata

“La fase due dell’accordo a Gaza è già iniziata”. Sono queste le parole utilizzate da Donald Trump nella conferenza stampa che precede l’incontro di Sharm el-Sheikh. Non è chiaro esattamente cosa intenda Trump con questa affermazione. Il suo piano prevede un percorso a 20 punti per raggiungere la pace nella Striscia; la seconda fase prevedrebbe l’istituzione di un corpo internazionale per gestire Gaza e i negoziati per il disarmo della Striscia e di Hamas.

Ore 16:50 – Hamas rilascerà i corpi di 4 ostaggi

Le brigate di Al Qassam, braccio armato di Hamas, hanno annunciato che oggi rilasceranno i corpi di 4 dei 28 ostaggi defunti a Israele. La notizia non è stata accolta con favore dai ministri estremisti israeliani, che volevano la consegna di tutti i corpi entro il tramonto. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha parlato di una “violazione degli accordi”, e affermato che la mancata consegna di tutti i corpi sarà trattata come un mancato rispetto dei patti.

Ore 16:30 – Trump è arrivato in Egitto

L’aereo di Trump è arrivato all’aeroporto di Sharm el-Sheikh, dove è stato accolto dal presidente egiziano Al Sisi. Meloni, Macron, Starmer ed Erdogan e i rappresentanti qatarioti sono già arrivati in Egitto.

Ore 15:30 – L’Air Force One decolla verso l’Egitto

L’aereo presidenziale statunitense è partito verso Sharm el-Sheikh, dove oggi si terrà la firma dell’accordo di pace tra i mediatori. Tra i presenti, Donald Trump e il presidente egiziano al Sisi, che presiederanno l’incontro. Con loro, tra gli altri, rappresentanti qatarioti, il presidente turco Erdogan, il Segretario Generale della NATO Guterres, il presidente francese Macron, il primo ministro del Regno Unito Starmer, e gli omologhi di Spagna e Italia Sanchez e Meloni.

Dopo la ratifica dei mediatori è previsto un altro incontro tra Trump, al Sisi e leader e rappresentanti di decine di Paesi arabi e islamici.

Ore 15:20 – I bus arrivano all’ospedale medico di Nasser

I pullman pieni di ostaggi palestinesi entrati a Khan Younis sono arrivati all’ospedale di Nasser, situato nel medesimo Governatorato. Dalle informazioni disponibili non è ancora chiaro quante persone siano arrivate nella Striscia, ma le immagini mostrano almeno 4 bus pieni di persone.

Ore 14:45 – Iniziano ad arrivare i primi pullman di palestinesi a Gaza

Gli ostaggi palestinesi iniziano ad arrivare nella Striscia. Secondo quanto comunica il gruppo di sostegno ai detenuti palestinesi Samidoun i primi pullman di ostaggi hanno attraversato il valico di Kerem Shalom (tra Israele, Gaza ed Egitto) attorno alle 14:15. Verso le 14:40, riporta Quds News, i bus sono giunti a Khan Younis, il secondo Governatorato più a sud della Striscia.

Ore 14:40 – Durante il discorso di Trump è scoppiato brevemente il caos

Durante il discorso di Trump, i deputati del partito Hadash Ayman Odeh e Ofer Cassif sono stati allontanati per avere esposto un cartello con la scritta “genocidio”. Odeh e Cassif hanno iniziato a esporre il cartello mentre gli altri deputati hanno rumoreggiato e battuto le mani sui banchi, creando una situazione di confusione nell’aula, che ha interrotto brevemente il discorso del presidente. Hadash è un partito di sinistra che si definisce “non-sionista”, a favore dei diritti del popolo palestinese. In passato, Odeh e Cassif sono già finiti in mezzo alla bufera mediatica per avere contestato il governo Netanyahu e il genocidio in Palestina, venendo anche rimossi temporaneamente dal loro incarico.

Ore 14:24 – Concluso il discorso di Trump

l presidente Trump ha concluso il suo discorso al parlamento israeliano augurandosi che il futuro “sia degno della nostra eredità”.

Ore 13:30 – Il discorso di Trump alla Knesset: “oggi alba storica per il Medioriente”

Il presidente USA Donald Trump ha iniziato il suo discorso al parlamento israeliano, definendo la giornata odierna “una storica alba per il Medioriente”. Il presidente ha ringraziato il mondo arabo che ha contribuito “per fare pressione su Hamas e liberare gli ostaggi”, definendo l’operazione “una storica vittoria per Israele”. Durante il discorso Ayman Odeh, membro del parlamento, ha interrotto Trump brevemente per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. “Solo la fine dell’occupazione e il riconoscimento dello Stato di Palestina accanto a Israele porteranno giustizia, pace e sicurezza a tutti” aveva scritto Odeh sul proprio account X.

Ore 12:30 – Media: tutti i prigionieri palestinesi liberati

Il quotidiano israeliano Times of Israel riporta che tutti i 2000 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane la cui liberazione era prevista nell’ambito degli accordi di cessate il fuoco sono stati rilasciati: tra questi vi sono i 250 condannati all’ergastolo e altri 1718 arrestati nel corso dell’offensiva militare israeliana contro Gaza.

Ore 11:30 – Bus con prigionieri palestinesi arriva a Ramallah: migliaia ad accoglierli

I primi pullman con a bordo alcuni degli ostaggi palestinesi sono giunti a Ramallah, in Cisgiordania, mentre alcuni pullman sono in viaggio dalla prigione di Negev, nel sud di Israele. Al loro arrivo, sono stati accolti da migliaia di persone in festa.

Ore 11:20 – IDF spara gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro palestinesi in attesa degli ostaggi

Associated Press riporta che nei pressi della prigione di Ofer, in Cisgiordania, un veicolo corazzato dell’esercito israeliano ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i palestinesi in attesa del ritorno dei prigionieri, mentre alcuni droni volavano sulle loro teste. Subito dopo, sono stati diffusi volantini nei quali veniva riportato che chiunque appoggiasse quelle che vengono definite da Israele “organizzazioni terroristiche” palestinesi sarebbe stato arrestato. “Siete stati avvisati” riporta il volantino, che AP riferisce di aver visionato.

Ore 11:10 – Meloni: “giornata storica, ora nuova fase”

In un messaggio diffuso sui propri social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito quella odierna una “giornata storica”, affermando che la liberazione degli ostaggi israeliani è “un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima fase del Piano di pace del presidente americano Donald Trump”. Ora, aggiunge Meloni, inizia una “nuova fase”, ovvero “consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura”, un programma che “L’Italia continuerà a sostenere con convinzione”.

Ore 11:00 – Turmp ai giornalisti: “la guerra è finita”

Ripetendo quanto già dichiarato a bordo del suo Air Force One, in partenza per Tel Aviv, durante la visita alla Knesset il presidente Trump ha risposto affermativamente alla domanda “La guerra è ufficialmente finita?”.

Ore 10:25 – Attesa a Gaza e in Cisgiordania per l’arrivo degli ostaggi

Nella Striscia di Gaza le famiglie attendono il rientro dei propri cari dalle prigioni israeliane. L’Ufficio Stampa del Governo palestinese ha riferito ai media che “circa 7 mila dipendenti del governo stanno partecipando ai preparativi per dare il benvenuto ai palestinesi detenuti che dovranno essere rilasciati nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco”. Nel video, una madre attende il rientro del proprio figlio a Gaza.

Ore 10:15 – Trump arriva alla Knesset

Il presidente Trump è arrivato alla Knesset, dove terrà un discorso. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ringraziato Trump “per tutto quello che ha fatto per riportare a casa i nostri ostaggi” e “per l’impegno nel costruire un futuro migliore e di pace nella nostra regione”.

Ore 10:05 – Media israeliani: prigione di Ofer prepara liberazione di 250 ostaggi

Times of Israel riporta che la prigione di Ofer, in Cisgiordania, sta preparando i 250 prigionieri condannati all’ergastolo che dovranno essere liberati oggi, insieme ad altri 1718 detenuti di Gaza che verranno liberati dalla prigione di Ketziot, nel Negev. I prigionieri di Ofer, tutti detenuti perchè accusati di aver condotto attacchi mortali, dovrebbero rientrare in Cisgiordania attraverso il checkpoint di Beitunia, vicino a Ramallah. Sette prigionieri saranno scortati a Gerusalemme Est, presso le proprie abitazioni, mentre altri sette saranno espulsi all’estero. Alle famiglie dei detenuti di Gerusalemme Est, convocate questa mattina nel quarier generale della polizia, sarebbe stato intimato di non festeggiare.

Ore 10:00 – Migliaia i palestinesi ancora nelle carceri israeliane in condizioni disumane

Si stima che siano ancora decine di migliaia i palestinesi incarcerati nelle prigioni israeliane, tra i quali moltissimi bambini, detenuti in condizioni disumane, sottoposti a torture quotidiane e trattamenti degradanti. Il numero è incerto, ma si stima si aggiri intorno alle 10 mila persone (prima del 7 ottobre 2023 il numero stimato era di circa cinquemila). La metà si trova in detenzione amministrativa, ovvero si trova rinchiusa senza processo, senza accuse e senza la possibilità di vedere tutelato il proprio diritto a una difesa equa. Molti si trovano in carcere semplicemente per aver espresso solidarietà ai gazawi. Come raccontato da un ex detenuto palestinese a L’Indipendente, le celle sono sovraffollate, le condizioni igieniche pessime (“ho ricevuto lo shampoo sei volte in un anno”, racconta) e il cibo distribuito dai militari non è sufficiente per sfamare le persone, mentre i pestaggi e altre forme di tortura sono all’ordine del giorno.

Ore 9:45 – Media palestinesi: tutti gli ostaggi israeliani consegnati alla Croce Rossa

Secondo quanto riferito da Quds Network, tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi a Gaza sono stati consegnati alla Croce Rossa. Al momento, secondo quanto riferiscono corrispondenti di Al-Jazeera, i mezzi della ICRC si trovano a Deir el-Balah per trasportare gli ostaggi fuori dalla Striscia.

Ore 9:00 – Il presidente Trump è atterrato a Ben Gurion

Il presidente Donald Trump è atterrato all’aeroporto di Ben Gurion e nelle prossime ore incontrerà le famiglie degli ostaggi e terrà un discorso alla Knesset.

Ore 8:57 – Il video del rilascio degli ostaggi israeliani

I palestinesi a Gaza fischiano e cantano mentre i veicoli della Croce Rossa con a bordo i primi sette ostaggi lasciano la Striscia di Gaza verso Israele.

Ore 8:40 – L’IDF riceve i sette ostaggi

L’IDF ha fatto sapere che la Croce Rossa ha in custodia i primi sette ostaggi israeliani e li sta trasferendo verso l’esercito e le forze di sicurezza israeliane a Gaza. Gli ostaggi verranno poi caricati su elicotteri e trasferiti in Israele.

Ore 8:30 – Le brigate Al-Qassam hanno rilasciato la lista degli israeliani che verranno liberati

Le brigate Al-Qassam hanno reso pubblica la lista di ostaggi israeliani ancora vivi che verranno rilasciati oggi dalla resistenza palestinese: Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar Davud, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, i gemelli Gali e Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Maxim Herkin, Eitan Horn, Bar Kupershtein, Omri Miran e i fratelli David e Ariel Cunio, oltre ai soldati Nimrod Cohen e Matan Zangauker.

Ore 7:00 – Gaza si prepara a ricevere gli ostaggi rilasciati

Presso l’ospedale Nasser di Khan Younis, nel Sud della Striscia, sono iniziati i preparativi per accogliere i prigionieri palestinesi che verranno rilasciati.

Ore 5:00 – La Croce Rossa inizia le operazioni di scambio

In un comunicato stampa, la Croce Rossa ha fatto sapere di aver iniziato una “delicata operazione miltifase” per lo scambio degli ostaggi israeliani con i prigionieri palestinesi.

Francia, nasce secondo governo Lecornu per varare finanziaria

Emmanuel Macron ha convocato nuovamente Sébastien Lecornu per formare il suo secondo esecutivo in meno di una settimana con l’obiettivo centrale di varare la legge di bilancio entro fine anno. Il nuovo governo “di scopo”, composto da 34 ministri, è formato da figure in parte nuove, provenienti dalla società civile, e di giovani parlamentari: un tentativo di superare le ostilità tra le forze politiche. Lecornu afferma che “conta soltanto l’interesse del Paese” e conferma diversi ministri chiave (Economia, Esteri, Conti pubblici) mentre cambia il titolare degli Interni, affidandolo al prefetto di Parigi Laurent Nuñez. La sfida è ottenere la fiducia in Assemblea nazionale e presentare la manovra finanziaria martedì prossimo.

Messico, inondazioni e frane: 41 morti

Nell’ultima settimana, il Messico è stato colpito da una forte ondata di piogge, che hanno causato frane e inondazioni in diverse regioni del Paese. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato delle autorità, le piogge avrebbero causato un totale di 41 morti. Nello Stato di Veracruz, uno dei più colpiti, sono caduti 540 millimetri di pioggia, che hanno causato la fuoriuscita del fiume Cazones. Le strade della città di Poza Rica sono state allagate con oltre 4 metri di acqua, e l’amministrazione ha dispiegato migliaia di soldati per liberare le strade bloccate e cercare i superstiti tra i detriti.