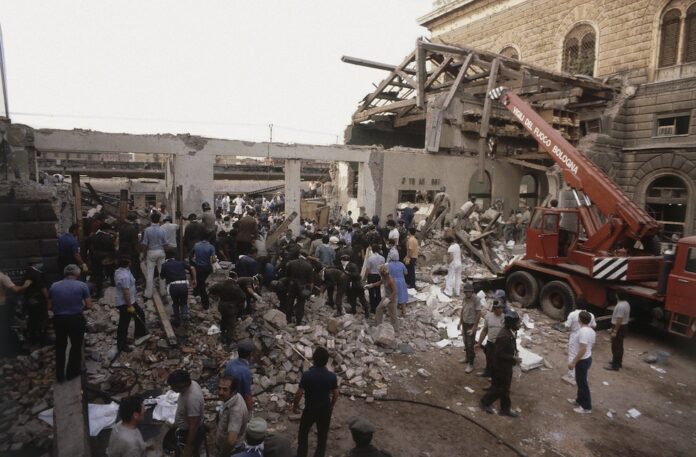

La Corte di Cassazione ha chiuso il processo a carico del terrorista neofascista Paolo Bellini per la strage di Bologna con motivazioni che evidenziano, ancora una volta, il ruolo dello Stato deviato dietro l’eccidio. L’affermazione della responsabilità di Bellini, che lo scorso luglio era stato definitivamente condannato all’ergastolo dalla Suprema Corte, è il frutto di “una ricostruzione indiziaria rigorosa” e “priva di illogicità manifeste”, scrivono i giudici. Come fatto lungo tutto il corso del processo, anche la Cassazione ha confermato che a mettere in atto la strage furono soggetti legati all’eversione di destra e degli apparati istituzionali, sotto la direzione dei vertici della loggia massonica P2 di Licio Gelli.

Rigettando il ricorso della difesa, gli ermellini hanno evidenziato come sia stata «ampiamente accertata» la presenza di Bellini sul luogo del delitto «subito dopo lo scoppio dell’ordigno esplosivo», una presenza «che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo ‘raffinato’ ed eseguito ‘abilmente’ nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici ‘pericoli’ che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)», si legge all’interno delle motivazioni. Bellini fu infatti ripreso il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna da un filmato amatoriale girato dal turista Harald Polzer, che ne ha attestato la presenza in loco pochi minuti dopo lo scoppio della bomba. Maurizia Bonini, ex moglie di Bellini, lo ha identificato come l’uomo ripreso dal filmato a camminare nell’area del binario 1 della stazione. All’interno del provvedimento si confermano «la militanza di Bellini in Avanguardia Nazionale, i suoi rapporti con la destra eversiva militarmente organizzata, con i servizi di sicurezza e segreti deviati e con il procuratore della Repubblica (di Bologna, ndr) Ugo Sisti», nonché «le coperture e le protezioni ricevute anche da apparati istituzionali, in Italia ed all’estero, prima e dopo la strage».

Proprio su queste cointeressenze si concentra la Suprema Corte, che ha messo nero su bianco come l’esecuzione materiale della strage di Bologna sia «imputabile ad un commando terroristico composto da più cellule costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l’ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali deviati disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro». Tra questi soggetti «vi era senza ombra di dubbio il latitante Paolo Bellini, la cui presenza alla stazione di Bologna al momento della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell’esplosivo utilizzato oppure, a voler prescindere dal trasporto, dalla consegna e dalla collocazione dell’esplosivo, a fornire un materiale supporto all’azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno». Gli esecutori materiali della strage «sono stati coordinati nella esecuzione da funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato deviati, che a loro volta hanno risposto alle direttive dei vertici della Loggia P2, il cui capo indiscusso Licio Gelli ha sia direttamente finanziato la strage, sia organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico».

Giovane membro del MSI e poi di Avanguardia Nazionale, legatissimo al capo dell’organizzazione Stefano Delle Chiaie, coperto (secondo la Corte d’assise che lo ha condannato) dai servizi segreti dopo aver ucciso, nel 1975, il militante di Lotta Continua Alceste Campanile, negli anni Novanta Paolo Bellini divenne killer di ‘Ndrangheta, per poi pentirsi e confessare 13 omicidi. Nel giugno del 2023, Bellini era stato perquisito e interrogato dagli inquirenti: nel decreto venivano ricostruiti i suoi viaggi in Sicilia nel 1992, che sarebbero stati effettuati anche per incontrare il boss di Cosa Nostra Nino Gioè, poi protagonista di uno strano “suicidio” in carcere nel 1993.

Il primo processo per la strage di Bologna iniziò nel 1987 e coinvolse oltre venti imputati, accusati di strage, banda armata, associazione sovversiva e calunnia aggravata. Tra loro figuravano esponenti dei NAR (Fioravanti, Mambro, Cavallini), di Avanguardia Nazionale (Delle Chiaie), della P2 (Gelli) e del SISMI (Musumeci, Belmonte, Pazienza). Dopo una complessa vicenda giudiziaria, la Cassazione confermò l’ergastolo per Fioravanti e Mambro come esecutori materiali dell’attentato. Gelli e Pazienza furono condannati a 10 anni per calunnia aggravata con finalità di terrorismo; Musumeci a 8 anni e 5 mesi e Belmonte a 7 anni e 11 mesi per aver eseguito i depistaggi. Tra il 1997 e il 2007 si svolse un secondo processo, che portò alla condanna a 30 anni dell’ex NAR Luigi Ciavardini, anche lui riconosciuto come esecutore materiale.

Già nella sentenza di appello del processo Cavallini, su cui ha recentemente messo il timbro la stessa Corte di Cassazione, si leggeva: «Può ritenersi che il Gelli, tramite i servizi da lui dipendenti e che a lui rispondevano, finanziò e attuò la strage, servendosi come esecutori di esponenti della destra eversiva (NAR, esponenti di Tp e per quanto da ultimo accertato dalla Corte d’Assise di Bologna, anche Avanguardia Nazionale)», trovando «terreno fertile in quei ragazzini che in quella fase avevano il convergente interesse, nella loro prospettiva ideologizzata, a disintegrare in radice le basi dello stato democratico». I depistaggi, hanno chiarito i giudici, vennero «posti in essere da appartenenti ai servizi (sia Sisde sia Sismi) tutti facenti parte della P2 o ad essa comunque collegati (Grassini, Santovito, Umberto D’Amato, Pazienza, Musumeci, Cioppa, Pompò, Belmonte), i quali tutti rispondevano direttamente o indirettamente a Gelli».