Le forze speciali ucraine hanno attaccato nella notte l’aeroporto militare di Borisoglebsk, nella regione russa di Voronezh, colpendo un deposito di bombe guidate, un velivolo da addestramento e probabilmente altri aerei. Lo riferisce lo Stato maggiore ucraino, secondo cui l’obiettivo è indebolire la capacità offensiva russa. Intanto, Mosca ha lanciato 322 droni contro l’Ucraina, 292 dei quali sono stati abbattuti. Le truppe russe hanno bombardato tre distretti di Dnipropetrovsk, ferendo quattro persone. La Russia sostiene di aver ucciso 500 soldati ucraini in un solo giorno, distruggendo veicoli e armamenti in varie località del fronte.

Arruolare alla paura

Disorientare alla logica, fare deragliare i pensieri, favorire aspettative contraddittorie, seguire soluzioni laterali. Il ragionamento paradossale può risultare molto utile in psicanalisi ma in politica è sconcertante.

In politica prendere decisioni contro il senso comune, volendo ottenere comunque consenso rivela una strategia estrema tesa a far prevalere il potere sulle aspettative naturali (ad es. il benessere, la felicità esistenziale ecc.).

Questo ci fa venire il sospetto che chi governa abbia qualche serio problema psicologico. Predisporsi infatti alla guerra, senza sapere contro chi, è un atteggiamento insensato.

Preparare per di più i propri concittadini a prospettive belliche senza dichiarare chiaramente i nemici, rivela, nella migliore delle ipotesi la sindrome di Don Chisciotte, il bisogno di affermare una forza che non c’è, come se si fosse animati da nobili sentimenti.

Mi sembra invece che abbiamo fatto un passo avanti, uno però di quei passi con la gamba distesa come nelle parate militari che di norma celebrano la potenza dei regimi totalitari.

Per di più il meccanismo servo-padrone, gestito non sul piano della produzione ma su quello dei rapporti internazionali, produce la cancellazione della classica idea della alleanza più o meno paritaria a vantaggio della passività delirante che consiste nell’obbedire a prescindere, rendendo categorici ordini che non lo sono ancora esplicitamente.

La compiacenza succube prepara per di più ritorsioni sul versante dei deboli, genera la dittatura del consenso fondata sulla onnipotenza del leader.

Un recente sondaggio, uno di quelli che si fanno non per rilevare come vanno le cose ma per condizionare e orientare il pubblico, mostra che quasi il 50% dei giovani italiani sarebbe pronto ad arruolarsi.

Venti reali di guerra? No, secondo me, niente di tutto questo. Arruolarsi per prepararsi a una guerra che non si sa ancora contro chi non è mettere le mani avanti ma istruire a un atteggiamento distruttivo facendo magari balenare un lavoro sicuro.

Una azione che non è soltanto servile ma anche analfabeta e arrogante. Analfabeta perché si ritiene che governare significhi fare accettare qualsiasi cosa, in una specie di Covid perenne, arrogante perché si ostenta sicurezza quando invece è impossibile fare altre previsioni se non quelle catastrofiche, le uniche che legittimano il potere in qualsiasi caso.

Arruolare alla paura è una azione anti-terapeutica, ci fa pensare che il gusto del potere abbia in sé qualcosa di patologico. La sola terapia vincente in questo caso è pensarsi sotto esame da parte dei propri governati, è riuscire a fare passare la sola strategia vincente nei prossimi decenni: più poveri ma più liberi. Ognuno di voi ha di sicuro delle buone, o meno buone, idee al riguardo.

Turchia, arrestati altri 3 sindaci dell’opposizione

In Turchia sono stati arrestati tre sindaci dell’opposizione del Partito popolare repubblicano (Chp): Muhittin Bocek (Antalya), Abdurrahman Tutdere (Adiyaman) e Zeydan Karalar (Adana). Bocek è coinvolto in un’indagine per corruzione, mentre Tutdere e Karalar sono accusati di criminalità organizzata e manipolazione di appalti pubblici. L’operazione si inserisce in una più ampia ondata di arresti che ha colpito esponenti del Chp, inclusi l’ex sindaco di Smirne e 137 funzionari comunali. A marzo era stato incarcerato anche il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ora candidato del Chp per le presidenziali del 2028.

I veri numeri dietro l’apparente stabilità dell’inflazione italiana

A livello macroeconomico, i primi sei mesi del 2025 restituiscono uno scenario ben meno roseo di quanto appaia. A dirlo è Gabriel Debach, analista di mercato di eToro, in uno studio sull’inflazione apparso nello stesso sito della multinazionale di investimenti. Dietro l’apparente stabilità dell’inflazione rivendicata con forza dal governo Meloni, infatti, si nascondono spinte e pressioni settoriali, che vanno a incidere primariamente sui carrelli della spesa degli italiani: anche se da un’analisi superficiale dei dati non sembra, non è vero che i prezzi salgono di poco. Il rialzo, anzi, prosegue ininterrottamente da anni e sta erodendo silenziosamente e lentamente i portafogli dei cittadini, tanto che negli ultimi cinque anni, il loro potere di acquisto è diminuito di un quinto.

L’analisi di Debach è stata pubblicata all’inizio del mese di luglio, e si basa sui dati ufficiali rilasciati dall’ISTAT. Nel suo studio, l’analista scava dietro quella apparente stabilità dell’inflazione, per mettere davvero a nudo i numeri statistici. A gennaio, l’inflazione tendenziale (ossia quella relativa allo stesso periodo dell’anno precedente) si è fermata al +1,5%, mentre a giugno, dopo il picco dell’1,9% di marzo e aprile, si è attestata all’1,7%. I dati generali, insomma, sembrano mostrare una situazione di lieve aumento, ma tutto sommato equilibrata. Eppure, non è veramente così.

Nella sua operazione di scorporazione dei dati, Debach parte proprio da gennaio 2025. In quel mese, l’inflazione è stata prevalentemente trainata dal rincaro dei beni energetici regolamentati, che hanno toccato quota +27,5%. Il carrello della spesa, invece, è aumentato dell’1,7%. A febbraio il quadro è rimasto all’incirca lo stesso, ma c’è stata una prima reazione dei mercati: l’inflazione è infatti arrivata all’1,6%, i prezzi dell’energia al 31,4%, e il carrello al 2%. Dietro a quello che sembrava un aumento circoscritto e legato a componenti amministrate, insomma, è iniziato a emergere un primo aumento delle componenti settoriali, e specialmente dei generi alimentari. A marzo è arrivata la vera svolta: davanti a una inflazione dell’1,9% e a un calo dell’energia non regolamentata, i beni alimentari freschi hanno toccato il +3,3%, mentre il carrello è aumentato ulteriormente di un punto base, arrivando, ad aprile, a un incremento del 2,6%. Dopo la breve inversione di maggio, giugno è stato testimone della spaccatura finale: l’inflazione è tornata all’1,7%, l’energia è continuata a calare, ma il prezzo del carrello è arrivato al +3,1%.

La sostanziale stabilità dell’inflazione, aumentata di soli due punti base in sei mesi, nasconde insomma dei movimenti intestini, segni di un mercato che cede. Il prezzo dei beni alimentari da inizio anno è quasi raddoppiato, e il suo divario con l’inflazione è aumentato del 600%. L’inflazione, sottolinea Debach, resta invariata solo se si guardano gli indici generali dei prezzi, ma se viene scomposta rivela una situazione di instabilità. Questo risulta evidente se si guarda la variazione congiunturale (ossia quella che compara l’andamento dei prezzi rispetto ai mesi precedenti), tra dicembre e gennaio: «A gennaio, le spese condominiali guidano gli aumenti (+19,6%), seguite da giochi tradizionali (+10,6%) e supporti di registrazione. In coda, i voli nazionali e internazionali, in forte calo (-32%) dopo i rincari natalizi». Queste variazioni di decine di punti in decine di punti hanno interessato tutti i mesi del 2025 e diversi settori o beni specifici: a maggio, le pere sono diventate la voce con il maggiore rincaro da inizio anno, pari al 32%. In generale, dietro la stabilità dell’inflazione si nasconde un’ampia oscillazione dei prezzi di settore o dei singoli beni, che colpisce prevalentemente i beni di prima necessità.

Per comprendere l’impatto dell’inflazione sui cittadini, basta guardare l’atteggiamento degli italiani, di fronte a questa silente erosione: «Se i numeri dell’inflazione headline e di fondo non sembrano ancora preoccupare la BCE, lo stesso non si può dire dei bilanci domestici», scrive Debach. Nei primi tre mesi del 2025, il potere di acquisto delle famiglie è aumentato dello 0,9%, ma la propensione al risparmio è tornata a salire. I consumi finali sono aumentati dell’1,2%, ma il reddito disponibile è cresciuto dell’1,8%. Le famiglie, insomma, spendono meno di quanto potrebbero, perché nonostante i prezzi sembrino stabili, i beni essenziali continuano ad aumentare. Questo rosicchiamento dei portafogli degli italiani viene mascherato dai dati relativi ai prezzi generali, ma è limpido se si amplia l’orizzonte e si guarda al lungo periodo: negli ultimi cinque anni, le famiglie italiane hanno infatti perso quasi un quinto del potere d’acquisto a causa dell’inflazione. Dal gennaio 2020 a oggi, l’indice generale dei prezzi al consumo è aumentato del 19,2%. «Questo significa che 1.000 euro lasciati fermi sotto il materasso valgono oggi, in termini reali, poco più di 830 euro».

Alluvione in Texas: almeno 24 morti e 20 dispersi

Almeno 24 persone sono morte in seguito a una violenta alluvione che ieri, venerdì 4 giugno, ha colpito il centro del Texas, negli Stati Uniti. Le forti piogge, iniziate giovedì e intensificatesi rapidamente, hanno provocato l’esondazione del fiume Guadalupe, soprattutto nella zona di Hunt, nella contea di Kerr. Circa 20 ragazzine ospiti del centro estivo Camp Mystic, situato vicino al fiume, risultano disperse. I soccorsi coinvolgono 500 persone, 14 elicotteri e 12 droni. Le allerte non sono state tempestive, e i danni alle infrastrutture stanno ostacolando le operazioni di ricerca e assistenza.

Regno Unito: continua la manifestazione in solidarietà a Palestine Action

Sono decine le persone che si sono radunate fuori dell’Alta Corte della magistratura britannica a Londra, per mostrare solidarietà al gruppo di attivisti Palestine Action. La Corte sta ancora esaminando un caso, presentato dalla co-fondatrice del gruppo Huda Ammori, che chiede la sospensione temporanea dell’ordinanza con la quale il governo britannico intende rendere illegale il movimento, dichiarandolo terrorista. Il caso risale a qualche settimana fa, quando gli attivisti Palestine Action hanno portato avanti una azione di sabotaggio danneggiando degli aerei militari britannici. L’emendamento è stato già approvato dalla Camera bassa del Regno Unito, ma si attende ancora la conferma della Casa dei Lord.

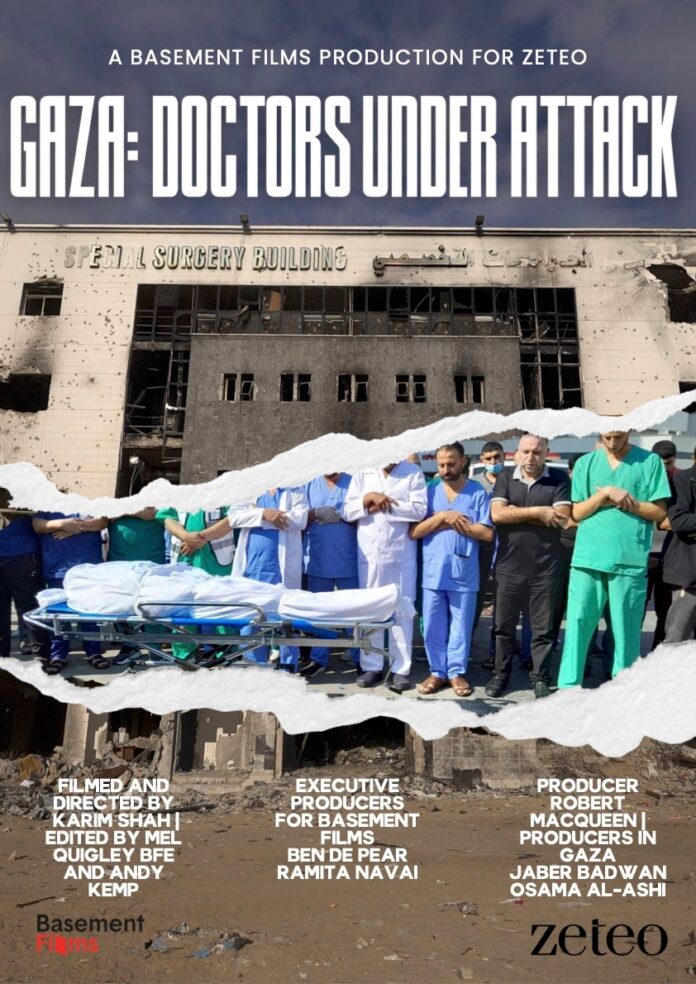

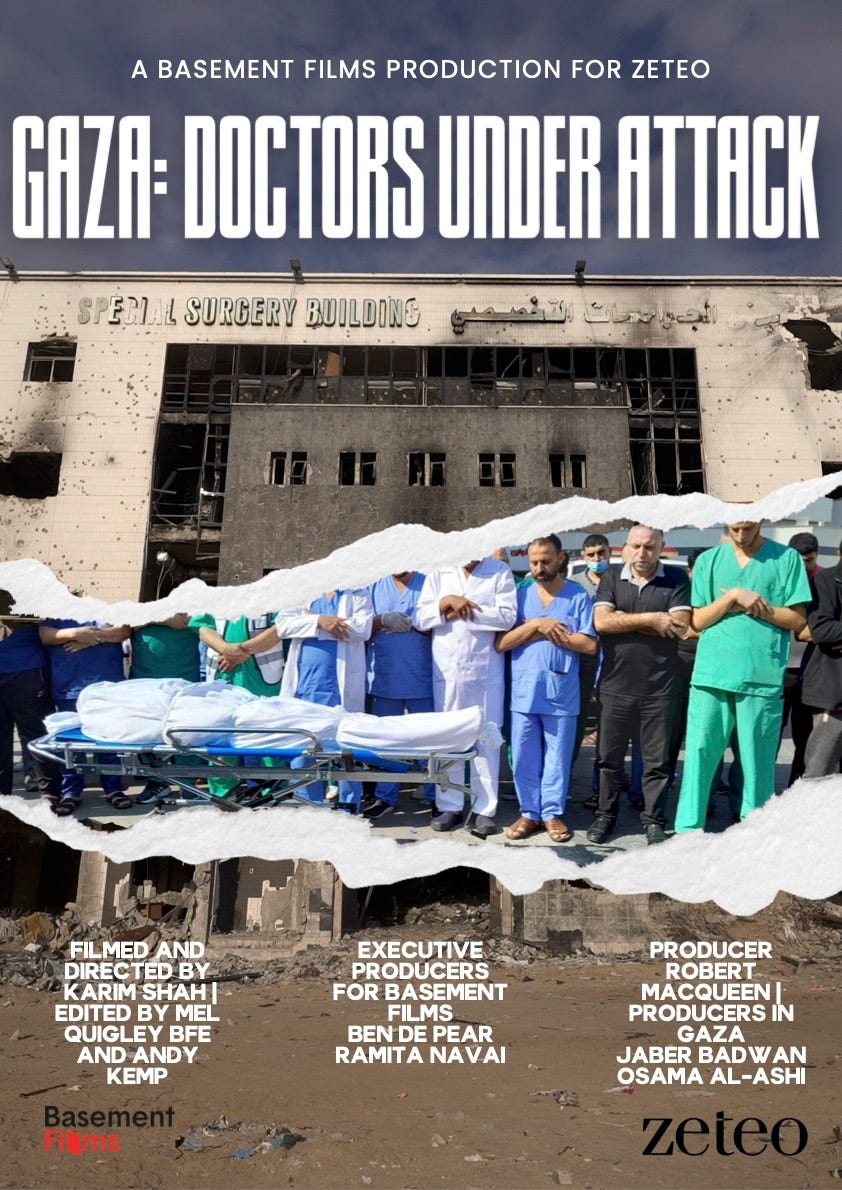

“Gaza: dottori sotto attacco”: il documentario che la BBC non ha voluto pubblicare

Condotto dalla voce calma e analitica della giornalista britannica Ramita Navai, Gaza: Doctors Under Attack è un docu-film di 65 minuti di sgradevoli — ma proprio per questo, necessarie — emozioni. Un reportage con interviste a informatori e gole profonde israeliani, immagini inedite da Gaza, Cisgiordania occupata ed Egitto. Un viaggio che si accende con la paura dei 15 operatori di soccorso uccisi nel marzo 2025 durante un’operazione di recupero vittime a Rafah.

8 operatori della Croce Rossa, 6 membri della Protezione Civile e uno del personale UNRWA, brutalmente freddati con armi da fuoco a pochi metri dalle loro ambulanze. Un video nella memoria di un cellulare ritrovato nella fossa con i corpi seppelliti dall’IDF restituisce la verità: i lampeggianti erano accesi. Le ambulanze erano chiaramente identificabili. Nonostante ciò, si sentono partire i colpi di un mitra. Una delle vittime piange il suo destino e manda l’ultimo pensiero alla madre.

La BBC aveva detto sì. Poi ha detto forse. Poi ha detto no. Raccontare dei 1.500 medici, infermieri e operatori sanitari uccisi a casa o a lavoro, della distruzione della maggior parte dei 36 ospedali, delle operazioni senza anestesia e delle ambulanze nel mirino a Gaza, dal 7 ottobre 2023, è troppo scomodo. Dopo aver programmato sei date di uscita ed effettuato settimane di controlli, il documentario — pronto per la messa in onda a febbraio — è stato poi accantonato dal colosso britannico dell’informazione. Ufficialmente: per non generare una “percezione di parzialità”. In realtà, per paura.

La BBC aveva detto sì. Poi ha detto forse. Poi ha detto no. Raccontare dei 1.500 medici, infermieri e operatori sanitari uccisi a casa o a lavoro, della distruzione della maggior parte dei 36 ospedali, delle operazioni senza anestesia e delle ambulanze nel mirino a Gaza, dal 7 ottobre 2023, è troppo scomodo. Dopo aver programmato sei date di uscita ed effettuato settimane di controlli, il documentario — pronto per la messa in onda a febbraio — è stato poi accantonato dal colosso britannico dell’informazione. Ufficialmente: per non generare una “percezione di parzialità”. In realtà, per paura.

Così è toccato a una giovane piattaforma indipendente raccoglierne i frammenti e restituirli al mondo, acquistando i diritti del documentario per la distribuzione. È Zeteo News fondata da Mehdi Hasan, giornalista ex Al Jazeera, The Guardian e The Intercept, nonchè voce scomoda nei talk-show anglosassoni e spesso solitaria nel difendere la causa palestinese.

In questo clima di omissione e censura, il 2 luglio il film ha preso finalmente voce. A volte urla. Spesso respira, osserva, ascolta. E racconta. Racconta di volti stanchi, mani ancora sporche di disinfettante e sangue, occhi che hanno visto troppo e non riescono più a piangere. Sono medici, infermieri, soccorritori. Non eroi né santi. Persone. Persone che curano in silenzio, in mezzo alle grida e alla polvere.

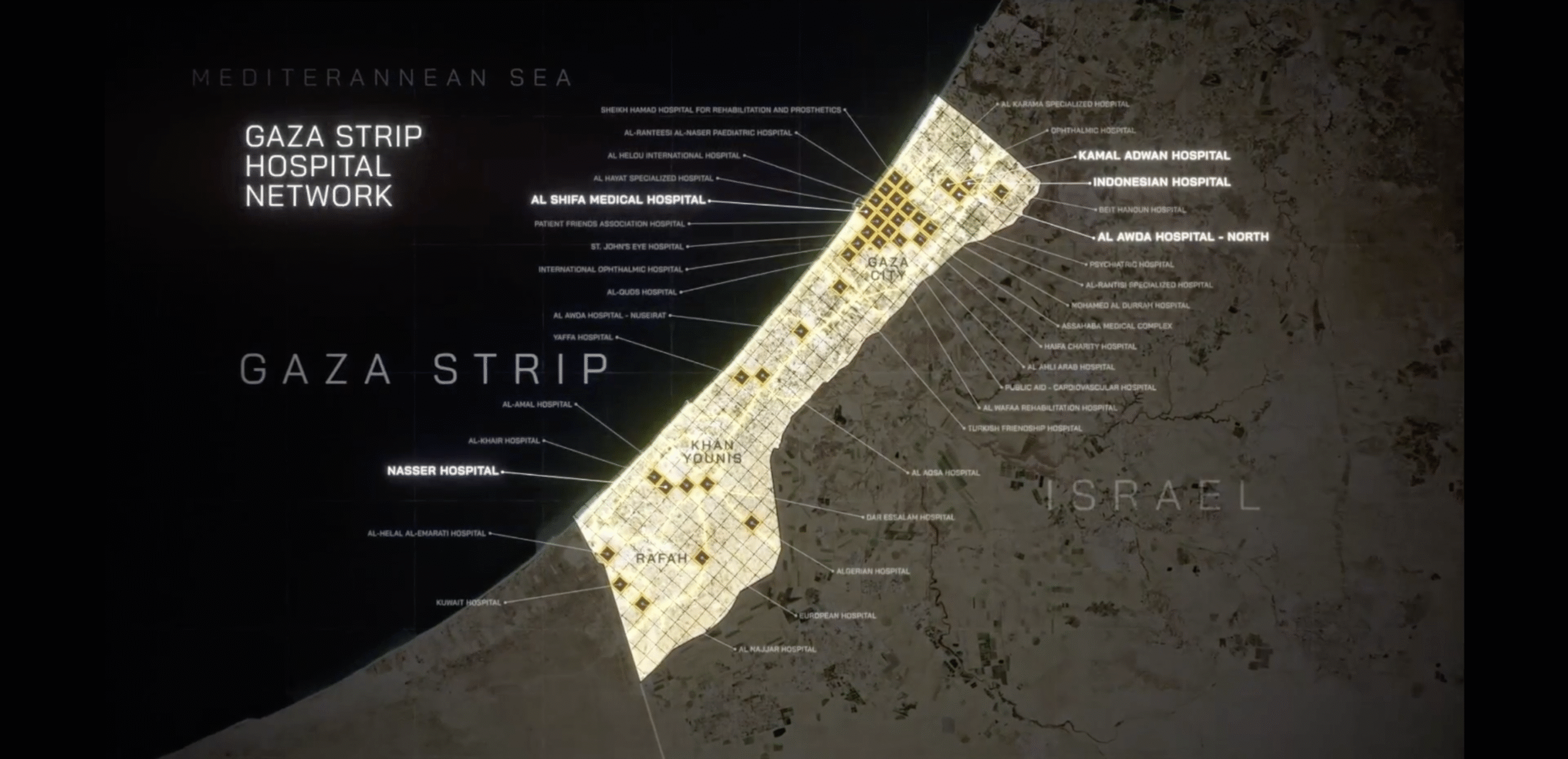

Con l’ausilio di animazioni e grafiche, si mostra con lucidità il piano sistematico dell’esercito sionista per smantellare dal Nord verso il Sud la resistenza di un popolo partendo dai suoi ospedali. Le strutture sanitarie diventano bersagli tattici: una dopo l’altra, vengono colpite, accerchiate, costrette all’evacuazione. Si parte da Al-Shifa, il più grande ospedale a Gaza City. Si prosegue con l’Indonesian Hospital, l’Al-Awda, il Kamala Adwan. Ogni reparto chiuso è una porta in meno verso la sopravvivenza.

Ma i pazienti non possono fuggire. E nemmeno chi li cura. Medici, infermieri, paramedici restano. Come capitani che non abbandonano la nave, anche se sanno che affonderà. Perché lasciare significherebbe firmare la condanna a morte dei pazienti.

«Siamo nel teatro, nella sala operatoria. Buio totale, niente acqua, niente elettricità. Ma abbiamo degli eroi, i chirurghi di Gaza», dice il Dr. Adnan al-Bursh mentre la telecamera documenta un intervento condotto alla luce fioca delle torce. È lo stesso medico che, poco dopo, verrà prelevato dai militari israeliani e di cui non si saprà più nulla. La sua sorte emergerà mesi più tardi: “sottoposto a violenza sessuale” e morto sotto custodia israeliana, denuncerà un rapporto delle Nazioni Unite.

C’è chi invece, taglia la corda. Ma non è un codardo. In una delle sequenze più toccanti, come in un duello dove si sa già chi vince, il direttore dell’ospedale Kamala Adwan cammina verso un carro armato israeliano con ancora il camice bianco addosso. È la stessa calma disperata dell’uomo di Piazza Tiananmen. Una singola scena che riassume questa pellicola senza precedenti. Un’inchiesta arricchita dalle testimonianze dei gazawi e delle interviste esclusive a whistleblowers — informatori che chiedono l’anonimato — israeliani. Basement Film, la casa di produzione britannica, ricostruisce così uno dei fili più intricati nel gomitolo del genocidio palestinese: la sistematica e volontaria distruzione della sanità a Gaza.

Sud Sudan: tra le ombre di Juba, la luce dei bambini

Non credere ai giornali, fanno una pessima pubblicità al nostro Paese. Con un sorriso sornione, fa scivolare il mio passaporto nel vano sottostante al vetro divisorio che mi separa dall’operatore consolare. Il visto ingombra una pagina intera. Un rettangolo sul quale si staglia in stampatello: «Visto per visita ufficiale della Repubblica del Sud Sudan». Tra le mura dell’ambasciata del Sud Sudan a Nairobi, mi sento già il benvenuto nella nazione più giovane al mondo. Indipendente dal 2011, il Sud Sudan ha trascorso gran parte della sua breve esistenza in un conflitto costante. Ora, le ombre della guerra sembrano estendersi fino a Juba, la capitale, dove il capo dell’opposizione – nonché vice presidente – si trova agli arresti domiciliari. I politici parlano di un ritorno alla guerra civile, i media esortano la comunità internazionale a intercedere.

Ma i cittadini vivono senza curarsi dei titoli di giornale e degli annunci dei politicanti. C’è un senso di orgoglio tra i sudsudanesi nell’appartenere a una nazione nuova, indipendente, seppur imperfetta. Tutti sembrano condividere un sogno: elevare il Sud Sudan, renderlo prospero, equo e giusto. Il lavoro da fare è tanto.

Nella Repubblica sudsudanese, oltre 2,8 milioni di bambini non frequentano la scuola: il 70% della popolazione infantile. E la crisi si estende oltre i confini nazionali. La diaspora sudsudanese consta di 2,4 milioni di profughi, che vivono soprattutto nei Paesi limitrofi. Centinaia di migliaia nel campo profughi di Kakuma – uno tra i più grandi al mondo.

Mentre sistemo la valigia nel mio ufficio, Puol mi scruta con curiosità. Il mio viaggio è imminente. Abbiamo appena costituito un’organizzazione no profit nel Paese e ora è tempo di visitare il campo e attivare la missione: costruire la prima scuola di emergenza e riabilitazione gratuita per i bambini di Juba, la capitale. A Juba, l’istruzione è un lusso riservato a pochi: classi sovraffollate, infrastrutture precarie, bambini lavoratori, spose bambine – e prezzi alle stelle. Sì, perché la capitale soffre degli effetti collaterali dell’aiuto umanitario. Con oltre 20 miliardi di dollari di fondi allo sviluppo ricevuti nell’ultimo decennio, l’economia di Juba è stata permanentemente alterata. E così, quella del resto del Paese. Puol vuole dirmi qualcosa, ma sta ancora cercando le parole in inglese, lingua che ha scoperto pochi mesi fa, quando ha cominciato a far parte della nostra Scuola Internazionale a Nairobi. Lui fa parte dei figli dimenticati del Sud Sudan. È cresciuto nel campo profughi di Kakuma, in Kenya, dove ha trovato rifugio insieme alla madre. Scappare dal Sud Sudan, tuttavia, non ha permesso loro di evadere la miseria. Nel campo di Kakuma, Puol e la mamma hanno subìto sistematicamente abusi.

Gli dico che di lì a poco sarei andato a Juba e i suoi grandi occhi neri brillano. Mi chiede se può venire con me. Ha pochi ricordi della sua terra natia e, nonostante tutto, il suo cuore arde per lo stesso Paese che lo ha costretto a fuggire. Parto. Dall’oblò dell’aereo in frenata d’atterraggio, una batteria di aerei leggeri si susseguono come tante diapositive. Ne conto 15, ma potrebbero essere di più. Portano due maiuscole dipinte sulla carrozzeria: “UN”, Nazioni Unite. Le poche macchine che solcano le arterie principali della città sono opulente e sufficientemente ingombranti da creare ingorghi e traffico nei sottili incroci e strette rotonde. Ci sono targhe di tutti i colori. Rosse, verdi, azzurre, bianche, ognuna esprime una solennità e un potere diverso. Nazioni Unite, ONG, governo, ambasciate. E divise di altrettanti colori. Militari, polizia, forze di sicurezza e caschi blu. Un senso di finzione permea la città.

La Russia ha riconosciuto i talebani dell’Afghanistan

La Russia ha riconosciuto formalmente il governo talebano dell’Afghanistan. La decisione di Putin arriva su consiglio del ministro degli Esteri russo Lavrov, ed è volta a rilanciare i rapporti con Kabul. Lavrov ha infatti dichiarato che Mosca è intenzionata a rafforzare la cooperazione con l’Afghanistan in materia di sicurezza, antiterrorismo e lotta alla droga. Lavrov ha parlato anche di un consolidamento delle relazioni economiche con Kabul, specialmente nei campi dell’energia, dei trasporti, dell’agricoltura e delle infrastrutture. Con tale decisione, la Russia diventa il primo Paese a riconoscere formalmente il governo talebano, che tuttavia intrattiene rapporti diplomatici anche con Cina, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Pakistan.