L’Ecuador è entrato oggi nel decimo giorno di sciopero nazionale indefinito convocato dal movimento indigeno della CONAIE (Confederazione delle Nazionalità Indigene dell’Ecuador). Decine di migliaia di persone da quasi dieci giorni stanno inondando le strade del Paese contro le misure economiche neoliberiste approvate dal governo Noboa con blocchi diffusi in tutte le autostrade e strade, barricate, manifestazioni e scontri con la polizia che sempre più violentemente sta cercando di reprimere le proteste crescenti. Le proteste sono state innescate dall’aumento della tassa sul carburante, che implica un importante aumento a catena dei prezzi di tutti i beni di prima necessità: un colpo letale per i settori popolari e contadini, già impoveriti dalla crisi economica che sta attraversando l’Ecuador.

«Signor Presidente, se in Ecuador regnerà il caos, l’unico responsabile sarà lei. Non vogliamo che si ripeta quanto accaduto nel 2019 e nel 2022. Siamo in grado di lottare», ha detto il presidente della CONAIE Marlon Vargas, ricordando gli ultimi due scioperi nazionali, dove le comunità indigene avevano dimostrato di poter bloccare il Paese e anche di “occupare” una parte della capitale, Quito. Lo scorso luglio l’Ecuador, sotto la presidenza del recentemente rieletto Noboa, aveva rinnovato un accordo di 48 mesi con il Fondo Monetario Internazionale con l’obbiettivo di «promuovere una serie di politiche economiche mirate alla sostenibilità finanziaria del paese». Le comunità indigene riunite nella CONAIE dichiarano che questo accordo si traduca in privatizzazioni, eliminazione di sussidi, diminuzione della spesa pubblica e furto delle terre indigene per il beneficio di imprese estrattiviste.

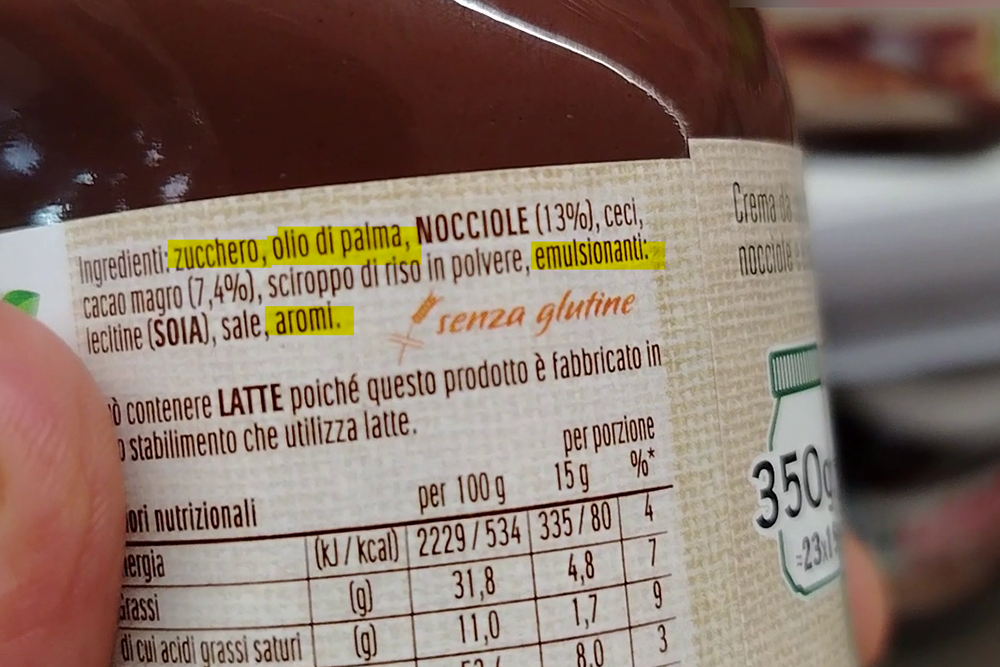

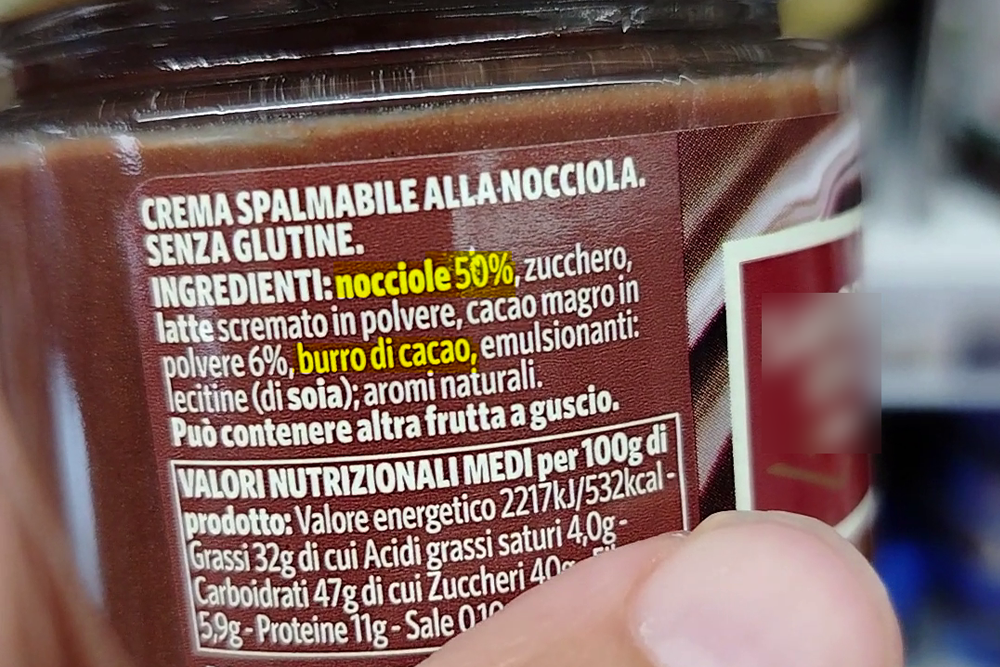

Il taglio del sussidio al diesel – il cui prezzo è aumentato nel giro di una settimana da 1,8 dollari al gallone a 2,8 – ufficializzato con il decreto esecutivo n° 126, è stato il detonatore che ha acceso la scintilla. Ma non è stato l’unico. Nelle rivendicazioni della protesta si respinge anche il referendum popolare indetto dal presidente Daniel Noboa, uno strumento che mira a consentire l’installazione di basi militari straniere, eliminare l’obbligo dello Stato di assegnare risorse alle organizzazioni politiche e dare il via a un’assemblea costituente per riscrivere la carta Magna in una chiara matrice neoliberista, eliminando molti degli articoli che proteggono le terre indigene. La costituzione ecuadoriana, scritta nel 2008, è anche la prima al mondo a riconoscere i diritti della natura.

Il movimento indigeno, che rappresenta 18 popoli e 15 nazionalità indigene dell’Ecuador, rifiuta anche l’espansione del confine petrolifero nei territori dei popoli e delle nazionalità e pretende la cessazione dell’espansione mineraria ed estrattiva. Un’altra richiesta è che l’imposta sul valore aggiunto (IVA), aumentata al 15% nell’aprile 2024 con la motivazione di contrastare la crescente criminalità che affligge l’Ecuador, torni al 12%. Sono 10 gli obiettivi che mette in campo la CONAIE, che oltre a soluzioni concrete per la crisi del settore educativo e della salute pubblica, ora pretende ache la liberazione di tutte le persone imprigionate durante la protesta. Lo sciopero è iniziato il 22 settembre, dopo due giorni di disordini già indetti dai trasportatori. Nei giorni successivi molte organizzazioni indigene come la Fenocin, il MIT, la Confeniae, così come numerose comunità indigene di Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, e anche della foresta amazzonica si sono unite alle mobilitazioni.

Domenica 28 settembre c’è stata la prima vittima, un uomo kichwa della comunità di Cuicocha-Inguitgzala, ucciso da proiettili dei militari. Un video mostra l’uomo ferito a terra, mentre un altro cerca di aiutarlo; quando arrivano i militari, iniziano a picchiarli selvaggiamente e, prima di andarsene, lasciano a terra i due uomini privi di sensi. Efraín Fueres è morto in ospedale poche ore dopo. Ma sono decine i feriti nelle manifestazioni che stanno incendiando soprattutto le province nella regione di Imbabura, nel nord, e gli arresti superano il centinaio. Il governo denuncia il sequestro di 17 militari e del ferimento di altri 12, nelle ore successive alla morte del manifestante in Imbabura. «Il presidente Daniel Noboa è chiaro: non negozieremo e non faremo marcia indietro», ha sottolineato la portavoce del governo, Carolina Jaramillo, durante una conferenza stampa svoltasi lunedì 29 settembre. Il pugno duro si era visto fin dai primi giorni dello scoppio dello sciopero, con l’instaurazione dello stato di emergenza in 8 province: coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, divieto di riunirsi e un’enorme dispiegamento delle forze di polizia e militari sul territorio. Noboa inoltre ha normalizzato le accuse ai manifestanti per “atti di terrorismo”, minacciando arresti immediati con pene fino a 30 anni di carcere. Un’ondata di indignazione e rabbia era esplosa soprattutto a Otavalo, dopo l’arresto di 12 manifestanti che furono poi spostati alle carceri di Manabì ed Esmeraldas, quest’ultima la prigione dove il 24 settembre è avvenuto l’ennesimo massacro tra bande del crimine organizzato. Una sorta di “punizione esemplare” per instillare paura, vista la situazione delle prigioni ecuatoriane dove tra 2021 e il 2025 si sono registrati almeno 700 morti.

Poco dopo l’annuncio dello sciopero, diversi leader, dirigenti indigeni e organizzazioni sociali hanno denunciato il blocco dei propri conti bancari, tra cui quello istituzionale della CONAIE, quello del suo presidente Marlon Vargas, quello della Fondazione Pachamama, che si occupa di programmi di conservazione e diritti delle popolazioni e delle nazionalità indigene, e quello della sua presidente, Belén Páez. Una tattica dello stato per “creare caos” all’interno delle organizzazioni indigene, denunciano i leader. Si segnalano anche blocchi della linea telefonica e di internet nei territori di Cotacachi e Otavalo.

«Il vero terrore è stato imposto dal governo con la sua pressione contro il popolo», ha dichiarato Vargas, rilanciando la continuazione del paro. “Non faremo un passo indietro”.