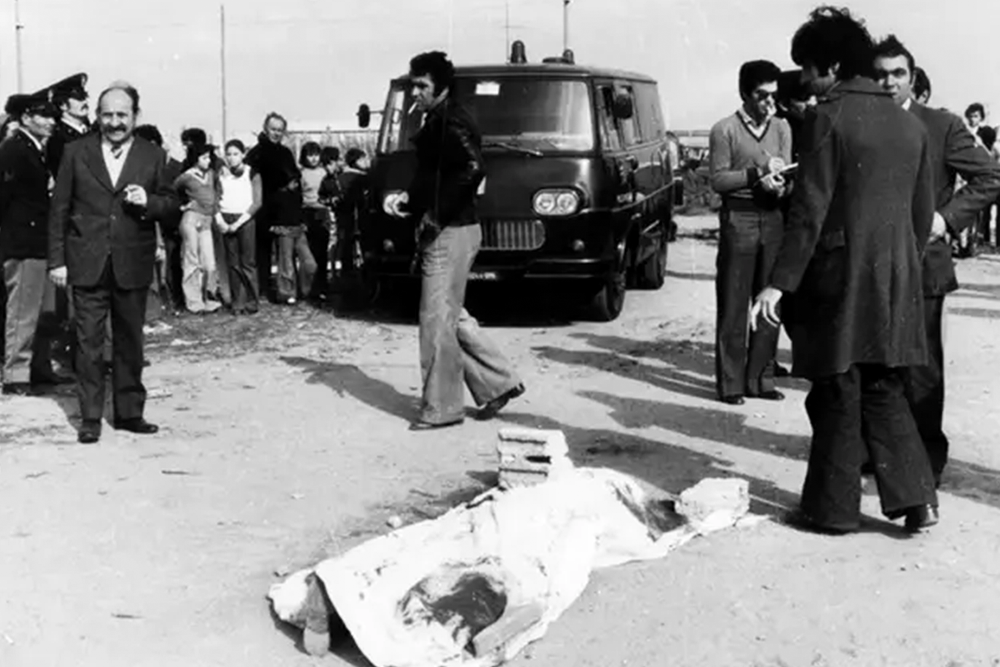

Mezzo secolo dopo, esattamente 51 anni da quella notte di novembre del ’75, una fotografia in bianco e nero del massacro all’Idroscalo, la “lezione al frocio” che in realtà è stata un’esecuzione pianificata nei dettagli, racconta più di tanti fascicoli giudiziari e di pagine dei giornali. Il furgone nero della morgue, un tizio in giacca e cravatta, un altro col giubbino scuro di pelle e un cronista col taccuino, tutti con la sigaretta a penzoloni in bocca o tra le dita. In primo piano, sotto al lenzuolo macchiato da due grosse chiazze di sangue e tenuto fermo alla meglio da due mattoni di cemento, il cadavere martoriato di Pier Paolo Pasolini, scrittore, poeta, regista. L’intellettuale del Io so, dell’impegno civile, degli ultimi della classe. Uno voce limpida e scomoda, molto scomoda nel panorama italiano degli anni ’70, sullo sfondo un Paese che veniva avvelenato e insanguinato dalla strategia della tensione e dalle oscure trame che PPP, il suo acronimo, aveva promesso di rivelare e denunciare: «Farò nomi e cognomi».

La notte tra l’1 e il 2 novembre è stato trucidato in una zona di Ostia dove erano fiorite baracche abusive, un nulla di edifici malsani ed erbacce alle spalle del litorale. Proprio lì, attorno ad un campo di calcio di terra battuta trasformato in acquitrino dalla pioggia e dall’umidità, ha trovato la morte l’autore degli Scritti corsari e di tutte le pagine vergate con rabbia, lucidità e molta lungimiranza, se si pensa a quanto sia stato profetico sulla società italiana, sui suoi vizi e distorsioni e sul suo declino.

Pasolini ammazzato di botte e abbandonato ormai agonizzante tra le pozzanghere, in una notte nera come la pece: passando adesso da quelle parti, non si trova molto di più se non una statua di marmo bianco realizzata da Mario Rosati una ventina di anni fa. Pochi suoi versi incisi sopra, «passivo come un uccello che vede tutto, volando, e si porta in cuore nel volo in cielo la coscienza che non perdona», tutt’intorno un parco con giochi per i bambini e qualche pianta, all’orizzonte Ostia che è rimasta invece uguale a com’era quella notte, e con essa Roma con i suoi tentacoli, le sue trame, i suoi incroci pericolosi tra la politica, i servizi segreti e gli ambienti dell’estrema destra che chiamavano “Paola” il poeta, con sommo spregio per la sua figura e le sue scelte di vita che lo hanno portato ad essere scomodo e ingombrante nella società piccolo-borghese del tempo.

Pasolini coi suoi Ragazzi di vita, protagonisti del romanzo che raccontava la gioventù sbadata o a volte bruciata delle periferie romane. Volti ed esistenze sospesi in bilico sulla delinquenza, faticose sopravvivenze quotidiane alle spalle di casermoni popolari o in quartieri senz’anima: personaggi quasi caricaturali come Pino Pelosi, detto “Pelosino”, ragazzino di Casal Bruciato dove la Tiburtina si libera dalla pressione di Roma e apre al nulla della campagna. Un giornalista che lo vide superstite dell’aggressione all’Idroscalo, gonfiato di botte pure lui, con gli occhi lividi e il naso tumefatto, lo ha soprannominato proprio per questo Pino la Rana.

Eppure è stato lui il capro espiatorio del delitto Pasolini. Giuseppe Pelosi, poi deceduto di malattia nel 2017, è stato riconosciuto colpevole del suo omicidio e condannato con sentenza definitiva a nove anni e sette mesi che ha scontato in silenzio e integralmente, fino a che dopo 30 anni non ha deciso di parlare, di vuotare il sacco e di raccontare come sia finito in carcere per un assassinio non commesso, minacciato di fare una brutta fine, lui e la sua famiglia, se avesse parlato.

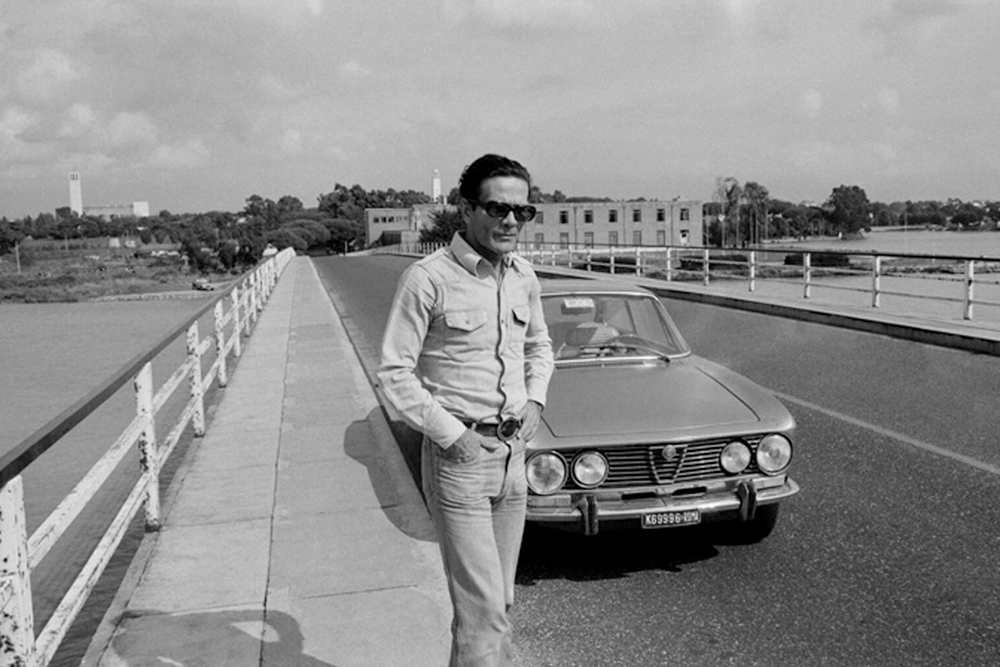

Lui che si è sempre definito un «ladro di motorini», coinvolto in quello che col passare del tempo è parso sempre di più un omicidio politico. L’agguato ad un intellettuale libero che coi suoi libri e i suoi film aveva denudato il re, oggi si direbbe i poteri forti di allora, e che stava scrivendo Petrolio, il romanzo nel quale molti hanno visto una specie di requisitoria contro molti potenti tra cui l’ENI. Nella sentenza del 4 dicembre 1976, i giudici di appello hanno addossato a Pelosi – definito «un marchettaro di 17 anni» – la responsabilità dell’omicidio. La ricostruzione passata alle cronache è stata distillata con pochi semplici ingredienti. Pasolini che rimorchia Pelosi alla stazione Termini, lo porta a mangiare al ristorante “Biondo Tevere” e poi si apparta con lui in quella landa desolata, in una fredda e cupa notte invernarle, a bordo della sua Alfa GT che diventerà poi un capitolo a parte della vicenda, oltre che una potenziale fonte di prove mai cercate. A quel punto, dopo un rapporto sessuale, Pino Pelosi lo avrebbe aggredito “con un bastone marcio” e ridotto fin di vita, col cranio spaccato e diverse altre ferite gravi, oltre a investirlo con la sua stessa auto.

Del resto, Pasolini aveva da tempo un’etichetta ed erano note le sue frequentazioni. Fu espulso dal Partito Comunista di Casarsa della Delizia, in Friuli, la sua origine, per una denuncia di abusi su minori e gli fu tolta l’abilitazione all’insegnamento in tutto il territorio italiano. La ricostruzione del delitto faceva acqua da tutte le parti, a cominciare dal fatto che un ragazzino minorenne potesse accanirsi con tanta ferocia su un adulto comunque in grado di badare a se stesso, se è vero che proprio Pasolini aveva inseguito e malmenato Serafino Di Luia raggiungendolo fin sopra ad un autobus, in seguito all’aggressione di matrice fascista per la prima del film Mamma Roma, il 22 settembre 1962. Di Luia non era uno qualsiasi: era un “camerata” tra i fondatori di Lotta di Popolo, inquisito e prosciolto per ricostituzione del partito fascista e sentito tra l’altro come testimone durante le indagini per la strage dell’Italicus. Eppure in primo grado, il Tribunale minorile di Roma aveva suggerito un altro scenario per la feroce aggressione dell’Idroscalo. Con pronuncia del 26 aprile 1976, i giudici che avevano ritenuto Pelosi inattendibile, lo avevano condannato per omicidio volontario «in concorso con ignoti». «Assai più logica appare invece l’ipotesi che il Pasolini mentre stava fuggendo venne raggiunto da più persone che, dopo averlo fermato per i capelli, iniziarono a colpirlo tanto con il bastone che con la tavoletta (e probabilmente anche con altri oggetti contundenti)».

Invece di sviluppare con altre indagini e approfondimenti questo scenario, che avrebbe probabilmente le trame oscure e i mandanti dell’omicidio di Pasolini, è stato semplicemente accompagnato in carcere Pelosi che si è deciso a parlare nel 2005, partecipando ad una trasmissione televisiva in Rai. Davanti alle telecamere di Franca Leosini, l’ex ragazzo di vita ormai adulto ha raccontato un’altra verità, spiegando che è stato obbligato ad attribuirsi la colpa dei fatti per evitare conseguenze peggiori. Pelosi conosceva Pasolini da mesi, la loro amicizia era iniziata nel luglio di quell’anno e i due si erano visti diverse volte. Ne era al corrente la famiglia di Pelosi e lo sapevano anche gli amici di Pasolini, a cominciare da Ninetto Davoli che è stato al suo fianco per una vita.

Quella notte all’Idroscalo i due non ci sono andati per appartarsi in auto, ma perché Pasolini doveva recuperare le nove “pizze” del film Salò che il regista stava ultimando. Le bobine erano state trafugate a Cinecittà e tramite Pelosi, che conosceva alcuni degli autori del furto a cui è poi seguita una richiesta di soldi, Pasolini aveva concordato la cifra e il luogo per riprendersi quei materiali senza i quali non avrebbe potuto ultimare la sua opera. All’appuntamento all’Idroscalo, i due attendevano i fratelli Borsellino, Franco detto “Labbrone” e Pino, “er braciola”, nomi caricaturali ma feroci criminali, amici di Pino con cui avevano compiuto molti furti e “imprese” tra la Tiburtina e le zone limitrofe. Pelosi racconta, però, che dopo un momento di intimità con Pasolini, all’improvviso sono sbucati dal buio una motocicletta, una Gilera, con a bordo i fratelli Borsellino e due automobili, una 1500 scura ed una GT identica a quella del poeta.

Dall’auto sono scesi tre uomini e mentre uno, grosso e con la barba scura, ha immobilizzato e percosso Pelosi, intimandogli di «farsi i ca… tuoi», gli altri due hanno tirato fuori di forza Pasolini dall’Alfa Romeo e hanno cominciato a colpirlo con violenza alla testa. Il regista ha cercato di fuggire, già sanguinante e in preda ad urla disumane, ma hanno continuato a colpirlo, investendolo con l’altra GT presente sulla scena, fino a ridurlo in fin vita. Prima di fuggire via, il tizio che ha malmenato Pelosi gli ha intimato di non dire una parola su tutto quello che era successo, «perché conosciamo te e la tua famiglia». Pino la Rana, tumefatto e dolorante, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri ed è diventato in breve l’assassino di Pasolini, mentre il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri ha poi rinvenuto tre profili ematici sugli abiti indossati da Pasolini, non appartenenti né al poeta e nemmeno a Pelosi. L’identità del commando che ha eseguito un omicidio premeditato, Pelosi ha raccontato che mentre andavano verso Ostia erano seguiti da una motocicletta e il benzinaio dove si sono fermati a fare rifornimento ha raccontato di aver visto dietro di loro una Fiat 1500 scura, è rimasta ignota.

Per qualcuno, ne faceva parte anche Danilo Abbruciati, uno dei fondatori della Banda della Magliana e che avrebbe fatto parte del furto delle bobine del film Salò su commissione di Franco Conte, vicino ad ambienti della destra romana e titolare di una bisca dove proprio Abbatino aveva visto la GT di Pasolini, che probabilmente ci era andato per trattare la restituzione delle “pizze”. Abbatino conosceva anche i fratelli Borsellino e perfino Giuseppe Mastini, alias Johnny lo Zingaro, per qualcuno presente pure lui all’aggressione dell’Idroscalo che evidentemente è maturata negli ambienti della malavita romana dell’epoca. Solo che per tirarsi fuori, Abbatino ha poi prodotto un certificato del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria secondo cui si trovava in carcere dal maggio al novembre del 1975. Il documento non ha dissipato tutti i dubbi sul suo coinvolgimento in quello che è stato, anche, un atto intimidatorio verso il messaggio culturale diffuso da Pasolini.

Il suo racconto della Repubblica di Salò nel film che risale proprio a quell’anno non è certamente piaciuto a tanti ambienti di destra ed estrema destra e a personaggi che gravitavano tra la politica e i servizi segreti. Come per esempio il criminologo Aldo Semerari che fu uno dei periti nominati dalla difesa di Pelosi, l’avvocato Rocco Mangia che suggerì a quel ragazzino di borgata di assumersi tutta la responsabilità, «colpevolezza senza complicità», riducendo praticamente tutto ad un “fatto tra froci”. Semerari che in una perizia a distanza, nel 1962, aveva definito Pasolini «persona socialmente pericolosa» e i suoi comportamenti «espressione di infermità mentale». Ma era anche uno che “giocava su più tavoli” nella malavita organizzata romana, in contatto con esponenti della P2 e attivo con l’estrema destra, dopo un passato comunista e ancora prima dopo aver aderito alla Repubblica di Salò. Conosciuto anche dalla Banda della Magliana, se è vero che Abbatino ricorda nella sua villa di Rieti un letto di metallo nero sormontato da una bandiera con svastiche e aquile, e cani dobermann a cui Semerari si rivolgeva con ordini in tedesco.

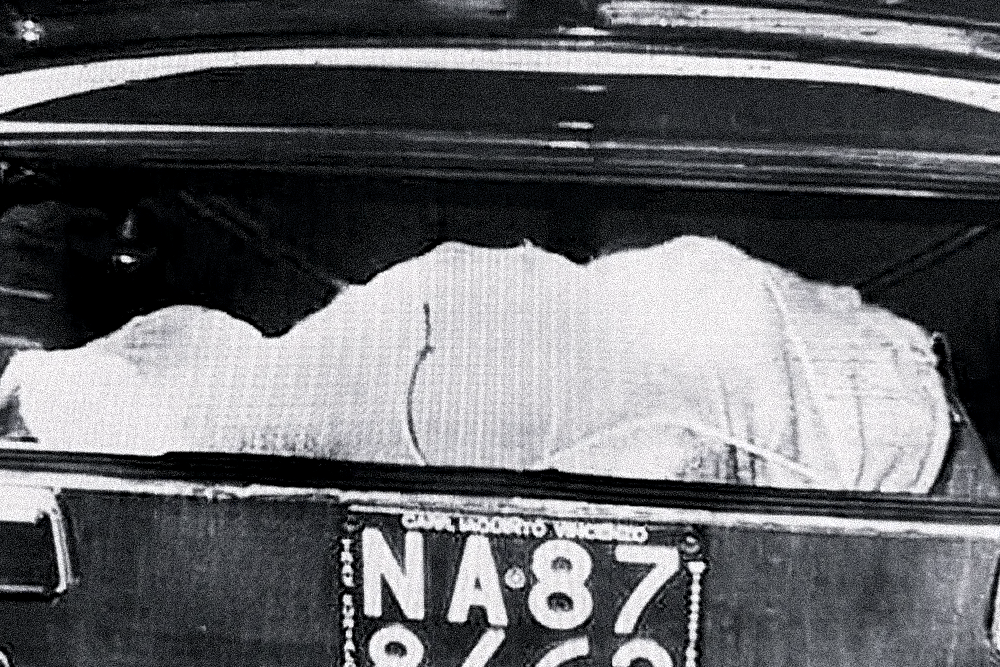

Anche lui rientra nel cupo scenario e nelle tetre atmosfere che hanno fatto da cornice al delitto Pasolini e la sua fine è stata teatralmente terrificante: l’1 aprile 1982 all’interno di una Fiat 128 parcheggiata davanti all’abitazione di Raffaele Cutolo, boss della Nuova Camorra con cui Semerari aveva avuto rapporti di lavoro per una perizia e per la sua attività di incaricato del tribunale, fu trovata la testa del criminologo dentro una bacinella, sul sedile passeggero. Il resto del corpo legato e avvolto in un lenzuolo dentro al bagagliaio. Semerari, che certamente non amava Pasolini per quello che era e per quello che scriveva e che è una delle tante figure cupe che ruotano intorno a queste vicende, è stato anche associato ad ambienti della malavita romana che saldati con quelli dell’estrema destra avrebbero dovuto creare commandi criminali da impiegare per rapine, furti e assalti a portavalori.

L’Alfa Romeo GT di Pasolini fu condotta presso la stazione dei carabinieri di Ostia ma non fu mai sottoposta ad esami o accertamenti. È rimasta alle intemperie per anni fino a che Ninetto Davoli non la fece rottamare, ma all’epoca era possibile farlo utilizzando solo le targhe: da allora la macchina è sparita, ma fino al 2019 alla targa RMK69996 risultava ancora l’immatricolazione dell’Alfa Romeo GT 2000 Veloce a “Pasolini Pier Paolo”. L’ultimo mistero di un delitto premeditato, e probabilmente anche – in qualche modo – annunciato.

Articolo molto interessante, grazie!

Un pezzo molto documentato e lucido che andrebbe raccontato ai giovani. D’altronde il 1975 fa parte di quella orrenda sequenza delle esecuzioni e delle stragi