Nella regione di Afar, in Etiopia, alcuni denti antichi fossilizzati scoperti raccontano una storia sorprendente: circa 2,6-2,8 milioni di anni fa, Australopithecus e i primi esemplari del genere Homo avrebbero condiviso lo stesso ambiente. Lo rivela un nuovo studio condotto da un team internazionale, sottoposto a revisione paritaria e pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Utilizzando metodi di datazione geologica avanzati, gli autori hanno confermato la convivenza e hanno inoltre scoperto che alcuni denti presentano caratteristiche mai viste prima, il che farebbe pensare ad una nuova specie finora conosciuta. «Qui abbiamo due specie di ominini che vivono insieme. L’evoluzione umana non è lineare: è un albero cespuglioso», ha spiegato la paleoecologa e coautrice Kaye Reed, aggiungendo che la convivenza tra due generi così vicini ma distinti mette in discussione l’idea tradizionale di un percorso evolutivo diretto e progressivo verso l’uomo moderno.

Tra 3 e 2 milioni di anni fa, spiegano gli esperti, Australopithecus afarensis – la specie della nota Lucy, scoperta nel 1974 – scompare dalla documentazione fossile e compaiono Homo e Paranthropus. Per lungo tempo, quindi, si è pensato che la transizione fosse lineare: un’unica popolazione che evolveva in forme sempre più “avanzate”. In realtà, invece, i nuovi ritrovamenti mostrerebbero una realtà più complessa, fatta di coesistenza e diversità. I ricercatori hanno ricostruito lo scenario grazie ad un metodo di datazione geologica molto preciso, basato sul fatto che la regione di Afar è parte di un sistema di rift ancora attivo – cioè una zona della crosta terrestre che si sta aprendo per effetto dei movimenti tettonici – ed è segnata da eruzioni vulcaniche che hanno depositato strati di cenere ricchi di cristalli di feldspato. Analizzando questi minerali con la tecnica dell’argon-argon – una tecnica che misura gli isotopi radioattivi dell’argon presenti nei cristalli per stabilire con accuratezza l’età delle rocce – i ricercatori hanno potuto stabilire l’età dei sedimenti e quindi dei fossili. Questo approccio non solo ha permesso di collocare i denti tra 2,6 e 2,8 milioni di anni fa, ma anche di ricostruire l’ambiente in cui vissero i nostri antenati: un paesaggio di fiumi stagionali, laghi poco profondi e praterie, molto diverso dal paesaggio semi-desertico di oggi.

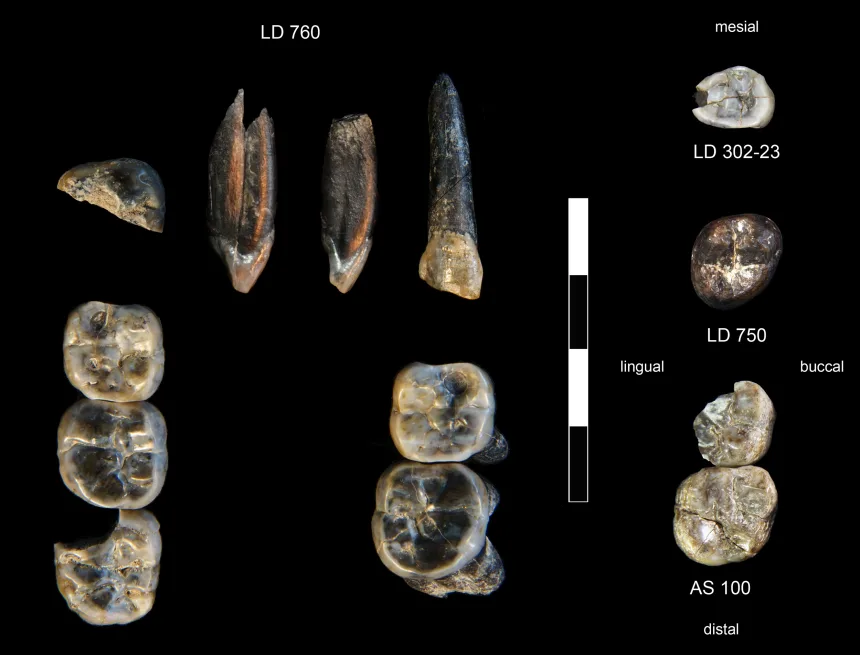

In particolare, lo studio ha individuato tredici denti in totale: dieci attribuiti ad Australopithecus e tre a Homo. I denti di Australopithecus, pur ricordando per dimensioni alcuni già noti, presentano cuspidi – le punte della superficie masticatoria – e canini con caratteristiche mai osservate prima, che li distinguono sia da Lucy sia che da altri esemplari. Per questo motivo, quindi, gli autori ritengono che appartengano a una nuova specie, mai descritta prima. «Una volta trovato l’Homo pensavo che fosse tutto quello che avremmo trovato, e poi abbiamo scoperto i denti di Australopithecus», ha commentato Reed, aggiungendo che i denti di Homo, invece, confermano la presenza della nostra stirpe già a 2,78 milioni di anni fa. «Sappiamo che aspetto avevano i denti e la mandibola del primo Homo, ma questo è tutto. Servono altri fossili per capire le differenze con Australopithecus e come abbiano potuto sovrapporsi nello stesso luogo», ha sottolineato il coautore Brian Villmoare. Per ora, concludono gli esperti, resta impossibile dire come queste due specie abbiano convissuto, se condividessero le stesse fonti di cibo, se competessero per le risorse o se interagissero quotidianamente: «Ogni volta che troviamo un nuovo tassello del puzzle, è fondamentale», ha aggiunto Reed, concludendo che «più fossili ci aiuteranno a raccontare la storia di ciò che accadde ai nostri antenati tanto tempo fa».

Un altro studio recente, poi, suggerisce che alcuni esemplari Homo avrebbero convissuto anche con altri Neanderthal, il tutto in un periodo che anticiperebbe di quasi 100.000 anni le stime genetiche precedenti: nello sperone roccioso del Monte Carmelo (Israele), sono stati trovati i resti di una dozzina di individui caratterizzati da un’anatomia che mescolava tratti di Homo sapiens e Neanderthal. Il primo scheletro rinvenuto è stato quello di una bambina di 3-5 anni e, grazie a scansioni ad alta risoluzione del cranio e della mandibola, è stata mostrata una combinazione di caratteristiche delle due specie. Secondo gli esperti, si tratterebbe della più antica prova di incrocio tra Neanderthal e sapiens finora.