Si è spento all’età di 89 anni José Alberto Mujica Cordano, noto ai più come Pepe Mujica. L’ex presidente dell’Uruguay aveva interrotto a gennaio le terapie contro il cancro, estesosi dall’esofago ad altre parti del corpo. «Sto morendo, il guerriero ha diritto al suo riposo», aveva dichiarato Pepe Mujica in un’intervista rilasciata al quotidiano Búsqueda. Da anni – con un particolare impegno in queste ore – la narrazione dominante si è lanciata nel tentativo accanito di depoliticizzare la figura di Mujica. Complice l’aria bonaria conferita dalla tarda età, la macchina retorica del sistema liberale e capitalista ha messo in risalto le scelte compiute durante il ritiro a vita privata, come la sobrietà e l’austerità, silenziando le lotte, i successi, il dolore e gli ideali che le hanno precedute. Il sostegno alle esperienze socialiste dell’America Latina – in particolare alla Rivoluzione cubana dell’amico Fidel -, gli anni mai rinnegati della guerriglia rivoluzionaria contro la dittatura, le violenze subite in carcere durante 13 anni di detenzione, costituiscono una parte inalienabile della figura politica di Pepe Mujica, arricchita successivamente da un mandato presidenziale mosso dall’inclusione e dalla giustizia sociale.

A immaginarsi gli ultimi istanti della vita di José Mujica viene in mente il capolavoro di Ingmar Bergman, Il settimo sigillo, con un dialogo fittizio tra Pepe e la Morte che ricalca quello con il cavaliere medievale Max von Sydow. Chissà a cosa si pensa a tempo scaduto, dopo una vita così intensa. «La morte sta lì affinché l’uomo lotti per la vita», aveva dichiarato Mujica in una delle ultime interviste rilasciate. Un monito seguito con perentoria caparbietà, elevato a mantra.

Pepe, guerrigliero e rivoluzionario

Quando gli hanno chiesto quale fosse il senso della vita, Pepe Mujica ha risposto: «avere una cosa principale che riempie i capitoli e le preoccupazioni della nostra esistenza. La vita umana, per il nostro sviluppo intellettuale, in parte ci permette di scegliere una causa per vivere e darle quindi un senso. Questo è il premio di avere coscienza. Ma non necessariamente lo esercitiamo. A volte sì, a volte no». La sua causa era il sogno di lottare per un mondo migliore. Un sogno passato per la lotta armata, durante la quale ha incontrato Lucía Topolansky, guerrigliera e futura senatrice.

José Mujica nacque il 20 maggio 1935, poco dopo il golpe realizzato dalle frangi conservatrici dell’Uruguay. Orfano di padre a soli otto anni, il giovane Pepe passò gli anni dell’infanzia e della prima adolescenza ad aiutare la madre, vivendo quella che in seguito definirà una “povertà dignitosa”. In quegli anni risultò fondamentale, per la formazione di Mujica, la presenza in famiglia dello zio Angelito (Ángel Cordano) – nazionalista e peronista – che lo indirizzò verso la lettura, la scrittura e in generale l’attività intellettuale. Il battesimo politico di Pepe Mujica si consumò a sud della propria fattoria, nella Villa del Cerro, un quartiere operaio al cui interno circolavano idee libertarie e marxiste.

Nel 1956 il giovane José sì unì al Partito Nazionale, implementando l’influenza dello zio Angelito. Qui maturò l’amicizia e la stima con il deputato Enrique Erro. I due, nel 1962, lasciarono il partito nazionalista per «marciare verso il socialismo», come scrive María Esther Gilio nel suo libro Pepe Mujica. De tupamaro a Presidente. Il riferimento divenne Vivian Trías, esponente del Partito Socialista dell’Uruguay, con cui crearono la Unión Popular. La nuova formazione di sinistra si presentò alle elezioni presidenziali, ottenendo soltanto il 2,3% dei consensi e confermando il trend positivo che viveva la destra uruguaya.

Qualcosa, tuttavia, stava per cambiare. La fase economica positiva post seconda guerra mondiale andava esaurendosi e la classe politica, invischiata col clientelismo, risultò incapace di rispondere alle esigenze del nuovo ciclo, facendo sprofondare il Paese nell’inflazione e nella disoccupazione. Si aprì dunque una crisi sociale e politica, che vedeva contrapposto il benessere della classe media al peggioramento della qualità della vita del proletariato. Le proteste sfociarono presto in rivolte e in azioni di guerriglia, che facevano capo ai Tupamaros, un’organizzazione marxista-leninista che ispirandosi alla Rivoluzione Cubana intendeva cambiare radicalmente la società. Il sostrato del movimento era composto da lavoratori che all’inizio degli anni ’60 avevano chiesto diritti e giustizia sociale attraverso strumenti pacifici, quali la pressione sindacale e la via parlamentare, ottenendo in cambio solo la violenza squadrista dei grandi proprietari. Per perseguire l’obiettivo del socialismo, gli attivisti decisero dunque di passare alla lotta armata, specializzandosi nella guerriglia urbana. Si trattava di prendere uno strumento tipico dei movimenti rivoluzionari latinoamericani – la guerriglia – e adattarla al contesto dell’Uruguay, dove circa metà della popolazione era concentrata nella capitale Montevideo.

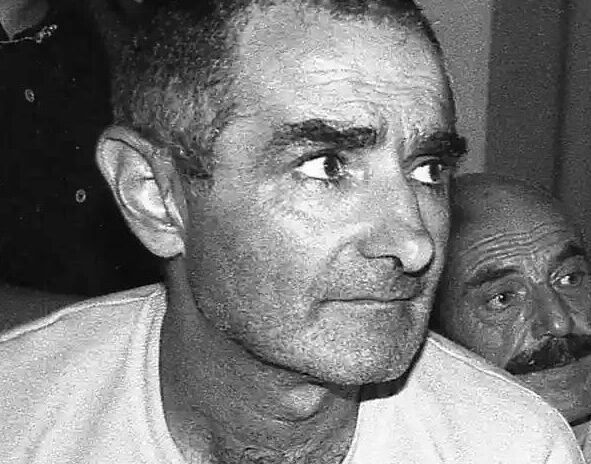

Anche José Mujica aderì al movimento e non rinnegò mai la sua esperienza da guerrigliero, che gli costò ben sei ferite da arma da fuoco. La reazione governativa ai rivoluzionari comunisti e alle loro richieste fu dura. Tra il 1968 e il 1971 vennero sospese le libertà costituzionali; il golpe del 1973 e la conseguente dittatura militare segnarono di fatto lo smantellamento dei Tupamaros. Dirigenti e militanti vennero sottoposti a condizioni detentive disumane. Lo stesso Mujica restò in carcere per tredici anni, due dei quali passati in un pozzo, dove scoprì che «le formiche gridano». Nel 1985, con il restauro della democrazia, i Tupamaros furono liberati, divenendo per molti concittadini oggetto di devozione per il loro impegno.

La presidenza dell’Uruguay

Tra il 20 e il 22 dicembre del 1985 si tenne un grande congresso che riunì i Tupamaros, la cui maggioranza riconobbe la possibilità di perseguire i valori e gli obiettivi del movimento attraverso la via legale, visto il cambiamento istituzionale del Paese. Nel 1989 confluirono nel Frente Amplio, coalizione che raggruppava i movimenti e i partiti di sinistra. Nacque così al suo interno il Movimiento de Participación Popular (MPP), un’unione tra i Tupamaros e altre forze della sinistra radicale, come il Partido por la Victoria del Pueblo, di orientamento marxista. Tra gli anni ’80 e ’90 l’avanzata del Frente Amplio – trainata dal MPP – divenne inarrestabile, raggiungendo la vittoria elettorale nel 2004.

Si formò allora il primo inedito governo di sinistra della storia dell’Uruguay. José Mujica venne nominato ministro dell’Allevamento, dell’Agricoltura e della Pesca; Nora Castro, altra guerrigliera Tupamaros, divenne invece presidente della Camera dei Deputati. La popolarità di Pepe Mujica crebbe, fino a sfociare nell’elezione a presidente della Repubblica dell’Uruguay. Durante il suo mandato, tra il 2010 e il 2015, l’ex guerrigliero ha adottato una serie di riforme orientate verso l’inclusione e il benessere sociale. Del governo Mujica si ricorda ad esempio il “Piano Insieme”, con il quale venne dichiarata l’emergenza socio-abitativa dei settori più vulnerabili della società, riguardante circa 15mila famiglie. Da un lato venne ampliata l’offerta di abitazioni, con la costruzione di quasi tremila alloggi, dall’altro si promosse la partecipazione sociale e lavorativa, per un miglioramento generale della qualità della vita. La partecipazione dei cittadini ad attività sociali e all’interno di organizzazioni aumentò. Nei quartieri sorsero maggiori opportunità di lavoro e nuovi spazi per studiare – con un impatto particolarmente significativo per le donne.

Politiche del genere contribuirono alla diminuzione della povertà all’interno del Paese, complice anche la strada della diversificazione economica. Il governo Mujica investì particolarmente nell’agricoltura, migliorando la posizione dell’Uruguay come esportatore di beni alimentari – status che il Paese latinoamericano conserva tutt’oggi.

Nel 2013 l’Uruguay di José Mujica divenne poi il primo Stato al mondo a legalizzare la produzione, il commercio e il consumo della cannabis, sottraendola al mercato della criminalità organizzata. «Sono decenni che pensiamo solo a reprimere e ogni anno la situazione è peggiorata ora abbiamo deciso di provare a intraprendere un nuovo cammino, e se per caso questa nuova strada si rivelerà esatta avremo fatto qualcosa che aiuterà tutta l’umanità», dichiarò due anni dopo il presidente dell’Uruguay, battezzando una strada che negli anni ha ridotto il mercato nero e generato significative entrate economiche per il Paese, senza aumentare il consumo tra i giovani o le diagnosi di dipendenza. Insomma, un vero e proprio colpo al fronte proibizionista sferrato da un sistema controllato dallo Stato, che immette sul mercato prodotti a prezzi calmierati e che lascia ai cittadini iscritti a un apposito portale la possibilità di coltivare senza scopo di lucro.

Restando sul piano dei diritti, il mandato di Mujica ha visto l’approvazione di una delle prime leggi sul matrimonio egualitario in America Latina, che garantiva alle coppie omosessuali gli stessi diritti di quelle eterosessuali, inclusa la possibilità di adottare figli. Nel 2012, l’ex guerrigliero ha poi firmato la legge n. 18.987, che ha depenalizzato l’aborto entro le prime 12 settimane di gestazione.

Il volto dell’anticonsumismo

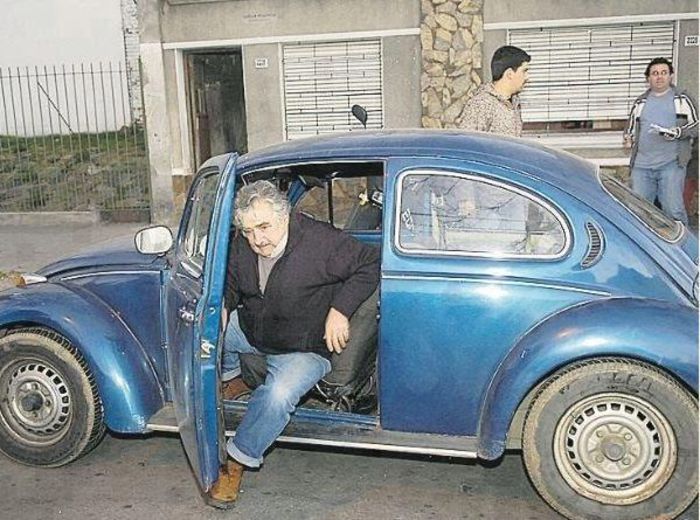

Una piccola fattoria a Rincón del Cerro, in periferia di Montevideo, un maggiolino blu del 1987, la pensione da circa 800 euro e uno stipendio da senatore rifiutato. Negli ultimi anni di vita, Mujica ha fatto della sobrietà un mantra. «Non mi stancherò mai di spiegare che per essere liberi bisogna avere tempo. Mentre sei obbligato a lavorare per sopperire alle tue necessità materiali, non sei libero, sei schiavo della vecchia legge della necessità. Ora, se non poni un limite alle tue necessità, questo tempo diventa infinito. Detto più chiaramente: se non ti abitui a vivere con poco, con il giusto, dovrai vivere cercando di avere molte cose e vivrai solo in funzione di questo. Ma la vita se ne sarà andata via», ha dichiarato l’ex presidente uruguaiano, sottolineando il successo capitalistico nel veicolare una cultura basata sul consumo, che rende l’uomo un acquirente compulsivo (si pensi ad esempio al Black Friday e alle sue implicazioni psicologiche). La sua scelta di vita si inscrive quindi in una più ampia critica al sistema combattuto anni prima, per una presa di posizione politica che la narrazione liberalcapitalista si guarda bene dal sottolineare, volendo ridurre la figura di Mujica sul piano della sobrietà e della tutela dei diritti civili.

L’eredità di Pepe Mujica

Quella di Pepe Mujica è un’eredità multidimensionale, legata però dal filo conduttore della giustizia sociale e della libertà. Due principi intersecati, non riducibili al riflusso nel privato. Il ripudio del consumismo si accompagna alla fuoriuscita dalla logica capitalista, che atomizza e lascia soli. Per scampare a questo limbo sono necessari sacrificio e cooperazione, che in politica si traducono nella sintonia tra ventre popolare e istituzioni. José Mujica ha prima combattuto la repressione della dittatura con le armi e poi ha attuato una serie di misure che aiutassero le persone a vivere una vita degna di essere definita tale. Uno scambio equo per chi vedeva la lotta per un mondo migliore come il fuoco della propria esistenza: spalla a spalla verso una realtà scevra di oppressione, un’utopia – per citare il connazionale Eduardo Galeano – resa più vicina da uomini come Pepe Mujica, il presidente rivoluzionario.

Un grande Uomo, ancor che un grande Presidente, con una coerenza esemplare al proprio credo.

Non lo dimenticheranno tutte le persone oneste e buone.

Una figura e una vita da rivoluzionario esemplare ed epica.

Non ho visto (forse non l’ho visto io) nessun articolo così completo nel ricordare una vita ricca da combattente anticapitalista come quella di Pepe Mujica.

Ciao grande Pepe.