Nel pieno delle trattative sulla legge di bilancio 2026, la tassa sugli extraprofitti bancari riaccende le tensioni nella maggioranza. Il governo è a caccia di risorse per finanziare le misure sociali senza sforare i conti, ce la proposta di tassare gli istituti bancari si è trasformata in uno scontro politico. Ma mentre il teatro della politica invade tv e giornali, molti italiani si chiedono – giustamente – cosa si intende con il termine extraprofitti, in che senso sono diversi dai consueti utili aziendali e perché il tema è diventato “di moda” negli ultimi tempi. È un tema importante, perché capire cosa si intende quando si parla di extraprofitti bancari ci porta al centro di una delle storture del sistema capitalistico europeo che, per preservare le banche da possibili fallimenti come quelli andati in scena nel decennio scorso, ha creato un sistema che – unito all’inflazione – ha permesso agli istituti di credito di generare profitti senza precedenti accumulando soldi che, come vedremo, non è scorretto dire che siano stati sottratti ai correntisti e alle aziende.

Che cosa sono gli extraprofitti bancari

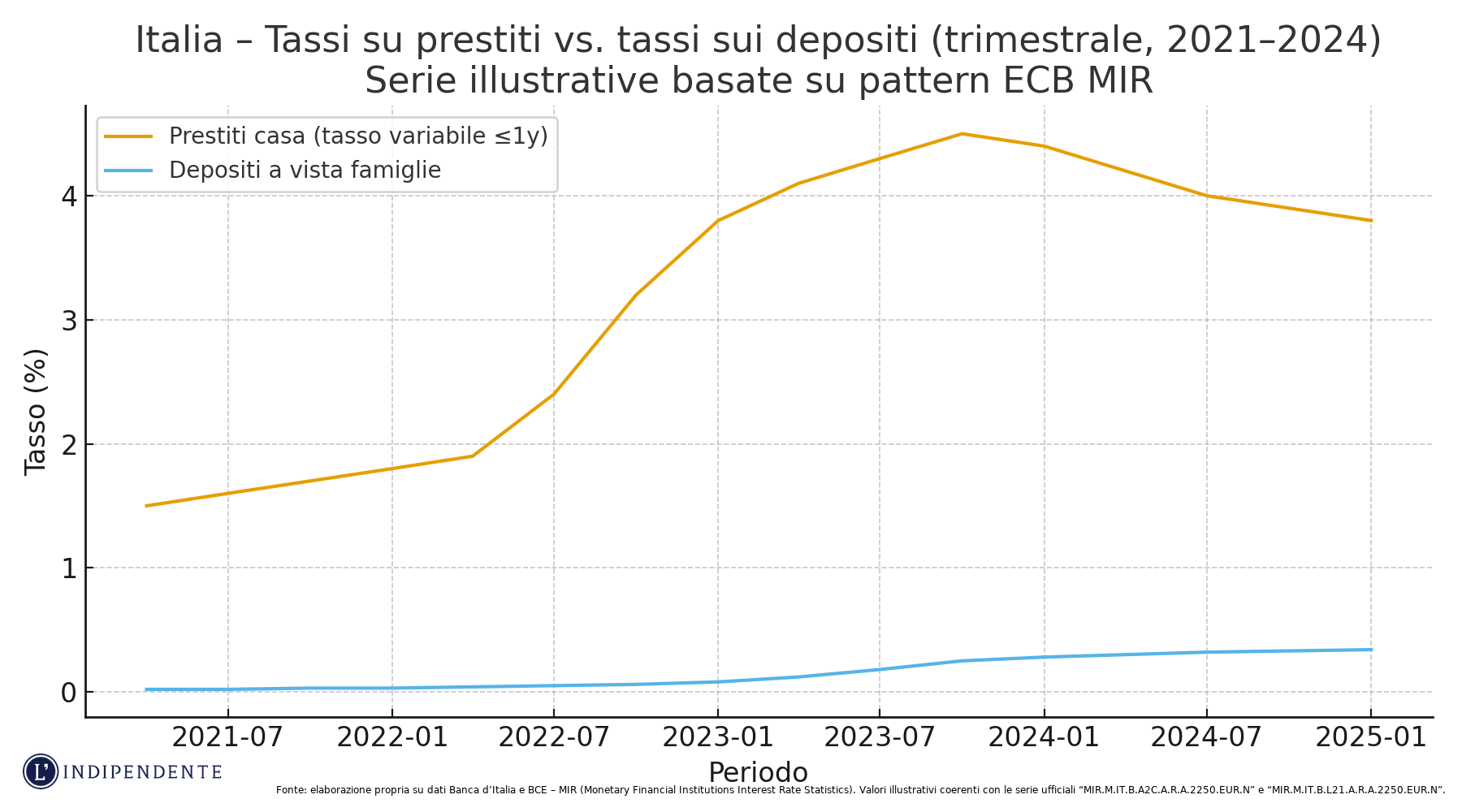

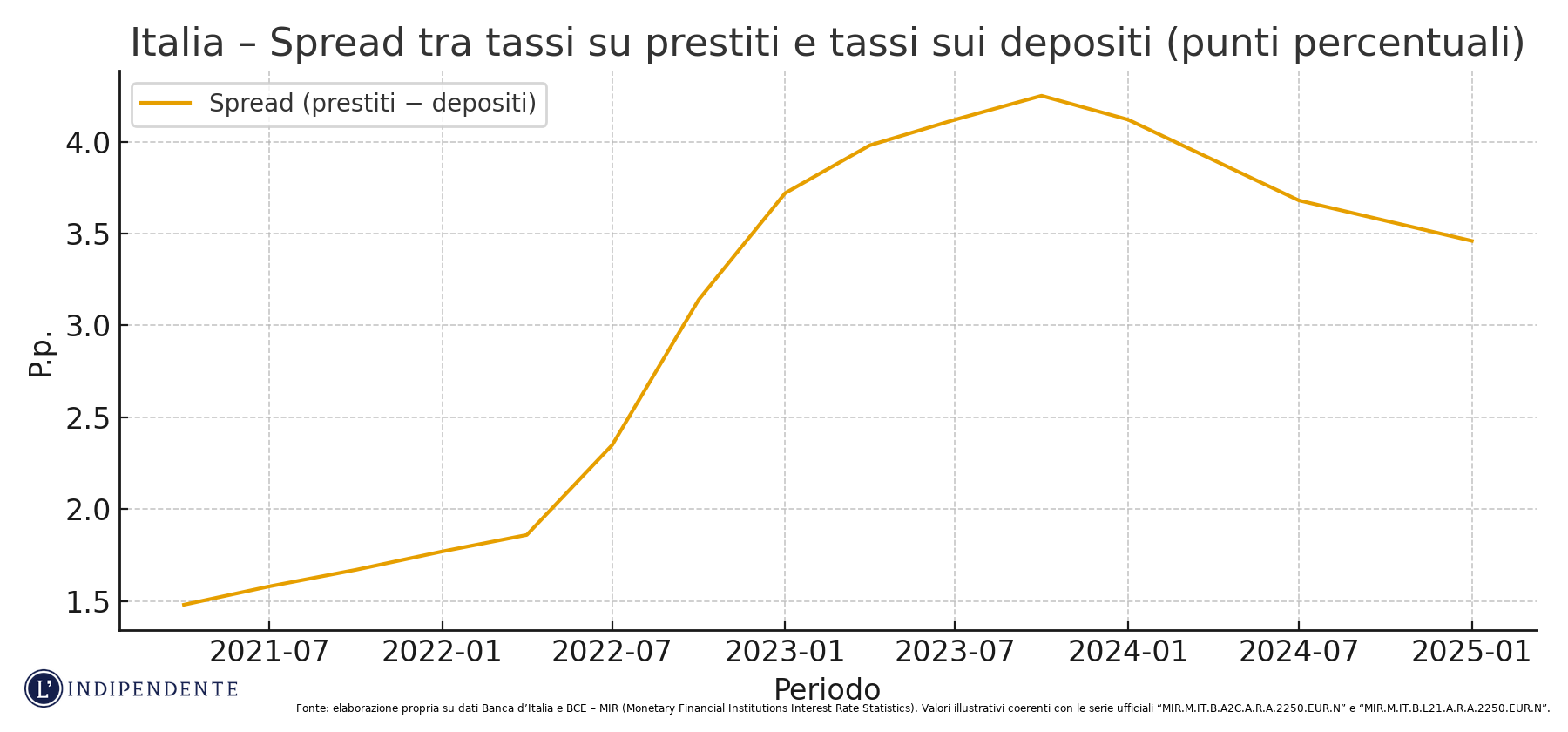

A differenza degli utili aziendali, che rappresentano il profitto ordinario generato da un’impresa attraverso la sua normale attività economica, in condizioni di mercato stabili, per extraprofitti si intendono guadagni temporanei, eccezionalmente elevati rispetto alla media storica o alle attese in condizioni normali di mercato. In sostanza, mentre l’utile misura la redditività strutturale, l’extraprofitto indica una rendita congiunturale dovuta a fattori esterni più che alla produttività o all’efficienza dell’impresa. L’extraprofitto non è un concetto giuridico tipizzato, ma una categoria economica: profitti generati da fattori congiunturali e, quindi, non “fisiologici”. Nello specifico, gli extraprofitti bancari sono i guadagni eccezionali che le banche realizzano in un periodo limitato di tempo, quando le condizioni economiche o monetarie diventano particolarmente favorevoli. In pratica, si verificano quando i tassi d’interesse sui prestiti e mutui aumentano rapidamente, mentre quelli riconosciuti sui depositi dei risparmiatori restano bassi, ampliando così il cosiddetto “margine di interesse”.

Come spiega l’economista e saggista Maurizio Milano, per extraprofitto bancario s’intende l’«incremento straordinario dei guadagni netti delle banche, principalmente a partire dal 2022-2023», maturato quando «i tassi richiesti su prestiti e mutui sono saliti rapidamente», mentre «i rendimenti sui conti correnti e depositi hanno seguito il rialzo in ritardo e solo parzialmente». È da questa asimmetria che nasce la stagione dei profitti record. Nel caso italiano, la discontinuità è stata determinata dalla rapida inversione della politica monetaria: dopo anni di tassi a zero o negativi, la BCE ha innalzato i tassi ufficiali per domare l’inflazione, portando il tasso di riferimento dal 4,50% del settembre 2023 al 4,25% di giugno 2024 e poi su un sentiero di progressiva riduzione fino al 2,15% del giugno 2025. Il picco e la successiva discesa hanno scandito il ciclo dei margini bancari, con l’allargamento nel 2023 e l’inizio di normalizzazione nel 2024-2025. Milano invita a leggere il fenomeno come «una fase “eccezionale” di allargamento del margine di interesse, a favore delle banche, dopo anni di tassi bassi in modo anomalo», sottolineando che «ora la situazione è tornata alla normalità: con i tassi in discesa il margine di interesse è tornato a contrarsi, ritornando su livelli fisiologici».

Margine di interesse e tempi di trasmissione

L’aumento dei tassi ufficiali tra il 2022 e il 2023 ha accelerato l’adeguamento dei tassi su mutui e prestiti, innalzando i ricavi da interessi. Al contrario, la remunerazione della raccolta (depositi a vista e conti) è rimasta più rigida, sia perché i prodotti non indicizzati reagiscono lentamente, sia perché la concorrenza sulla raccolta retail è meno aggressiva nei primi mesi di svolta monetaria. Il risultato è un margine di interesse in forte espansione. È lo stesso Milano a ricordare che «Le banche sono state sicuramente più veloci ad alzare i tassi a proprio favore sugli impieghi – prestiti e mutui a imprese e famiglie – che a rialzare i tassi riconosciuti ai clienti sui depositi, beneficiando così di un veloce e marcato allargamento del margine di interesse». Nella fase precedente, con i tassi negativi, era accaduto l’opposto, con le banche che «dovevano addirittura pagare degli interessi passivi per depositare le riserve alla BCE, mantenendo la remunerazione dei conti dei clienti poco al di sopra dello zero». «In tal caso», spiega Milano, «il margine di interesse per le banche era addirittura negativo», perché la liquidità in eccesso parcheggiata in BCE generava oneri mentre i depositi dei clienti restavano quasi a zero. L’asimmetria non è l’unico driver: efficientamento operativo, digitalizzazione e minori accantonamenti su crediti deteriorati hanno amplificato l’effetto sui conti economici, sostenendo il ROE (Return on Equity, che misura quanto utile netto un’azienda genera per ogni euro di patrimonio netto investito dagli azionisti) nel 2023 e nella prima parte del 2024. Analisi indipendenti segnalano, per esempio, un utile aggregato in crescita e indicatori di redditività in miglioramento nella semestrale 2024 dei principali gruppi italiani, coerenti con la coda del ciclo dei tassi elevati.

Quanto valgono gli extraprofitti

Il 2023 è stato un anno straordinario per il settore: le stime consolidate indicano utili di sistema superiori a 40 miliardi, con proiezioni attorno ai 43 miliardi. Si tratta di un ordine di grandezza che non ha precedenti recenti e che ha radicato nell’opinione pubblica l’idea di un “tesoretto” bancario. Nel 2024 la redditività è rimasta elevata: diverse ricognizioni indicano un nuovo massimo storico, con un utile totale nell’area dei 46-47 miliardi, e le prime cinque banche che da sole hanno sommato circa 23,6 miliardi. Anche qui la dinamica è coerente con quanto osservato da Milano: «L’aumento dei tassi ha inciso in misura decisamente positiva sul margine di interesse delle banche, particolarmente in Italia dove i mutui a tasso variabile sono molto diffusi, consentendo così agli istituti bancari di adeguare in tempi rapidi i rialzi dei tassi BCE. Tale aumento è, però, andato man mano contraendosi, visti i numerosi tagli operati dalla BCE a partire dall’estate 2024 e la situazione è ora ritornata alla “normalità”», configurando dunque un guadagno soprattutto “una tantum”.

I timidi interventi del governo italiano

Il governo intervenne per la prima volta nell’estate 2023, con un prelievo straordinario agganciato all’incremento del margine di interesse, inizialmente al 40% e comunque “cappato” allo 0,1% delle attività ponderate per il rischio. In seguito, la possibilità di optare per un accantonamento a riserva non distribuibile ridusse drasticamente il gettito in cassa rispetto alle stime iniziali da 2,5-3 miliardi. L’impianto rimase, dunque, più simbolico che sostanziale, pur segnando un precedente politico. Alcuni economisti, come lo stesso, Milano sono critici verso la logica del prelievo ex post: «Fare cassa cambiando le regole ex post rischia di allontanare la vera priorità di intervenire su spese e sprechi», con la pressione fiscale già elevata che si aggira sul 43% e la spesa pubblica vicino alla metà del PIL.

Il governo intervenne per la prima volta nell’estate 2023, con un prelievo straordinario agganciato all’incremento del margine di interesse, inizialmente al 40% e comunque “cappato” allo 0,1% delle attività ponderate per il rischio. In seguito, la possibilità di optare per un accantonamento a riserva non distribuibile ridusse drasticamente il gettito in cassa rispetto alle stime iniziali da 2,5-3 miliardi. L’impianto rimase, dunque, più simbolico che sostanziale, pur segnando un precedente politico. Alcuni economisti, come lo stesso, Milano sono critici verso la logica del prelievo ex post: «Fare cassa cambiando le regole ex post rischia di allontanare la vera priorità di intervenire su spese e sprechi», con la pressione fiscale già elevata che si aggira sul 43% e la spesa pubblica vicino alla metà del PIL.

La legge di bilancio 2026 non reintroduce una “tassa sugli extraprofitti” in senso stretto, ma ne conserva lo spirito con un mix di leve: aumento temporaneo IRAP per banche e assicurazioni, limitazioni a taluni crediti d’imposta e meccanismi per sbloccare le riserve create come alternativa al prelievo del 2023, con oneri in uscita nell’area del 27-27,5% per chi esce dai vincoli. Le stime convergono su un contributo per il comparto dell’ordine di 4,4-4,5 miliardi, pur con elementi di “volontarietà” che lasciano margini di incertezza sul gettito effettivo. Alla domanda se sia opportuno intervenire di nuovo, Milano riconosce la tentazione redistributiva in una fase di finanza pubblica tesa, ma avverte che «cercare di coprire fabbisogni strutturali con manovre una tantum cavalcando il risentimento anti-banche non serve a migliorare i conti pubblici». A suo giudizio, l’attenzione dovrebbe semmai spostarsi su spending review e qualità della spesa.

Effetti attesi su credito e concorrenza

In un mercato relativamente concentrato come quello italiano, un onere straordinario può essere trasferito – almeno in parte – su famiglie e imprese sotto forma di tassi più alti, minori rendimenti della raccolta o maggiori commissioni, comprimendo l’offerta di credito. Le esperienze europee mostrano che prelievi temporanei spesso producono gettiti inferiori alle attese e incentivi a riorganizzare i bilanci per attenuarne l’impatto, con ricadute limitate sulla distribuzione del reddito, ma non trascurabili sull’attività creditizia. Milano avverte che «le “buone intenzioni” potrebbero ottenere risultati controproducenti, ad esempio frenando la concessione di credito, in una fase già delicata del ciclo». C’è poi un rischio di contenziosi e incertezza regolatoria: «Per applicare una tassa sugli extra-profitti bisognerebbe definire con precisione che cosa si intende per “extra”», in questo senso, «il rischio è aprire contenziosi col settore», dice l’economista, che colloca la discussione italiana nel solco di altri Paesi europei, dal Centro-Est alla Germania e alla Francia, dove l’argomento è passato e passerà al vaglio dei Parlamenti e delle autorità fiscali.

La finanziarizzazione dell’economia

Il picco dei profitti ha alimentato la percezione di un divario crescente tra banche e cittadini, specie tra i mutuatari a tasso variabile e i risparmiatori con depositi poco remunerati. «Al di là degli extra-profitti bancari, che hanno riguardato un periodo determinato e conclusosi», osserva Milano, «il focus dovrebbe spostarsi sulla “finanziarizzazione dell’economia”», cioè sullo scollamento fra dinamiche finanziarie ed economia reale. Le politiche monetarie hanno favorito gli asset finanziari, mentre l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto, con effetti regressivi sui redditi fissi. In questo quadro, chiedere al settore un contributo straordinario può apparire come un gesto di equità; resta, però, il tema di fondo: senza più concorrenza, educazione finanziaria e strumenti che riallineino i tempi di trasmissione dei tassi tra impieghi e raccolta, la ciclicità dei margini si ripresenterà, con la stessa controversia politica.

La tassazione degli extraprofitti bancari, nella forma prevista dalla manovra 2026, appare più come una mossa di facciata che come una politica economica coerente. Il governo punta a un gettito di circa 4,5 miliardi di euro, cifra modesta se rapportata agli oltre 46 miliardi di utili netti realizzati complessivamente dal sistema bancario nel 2024. In termini relativi, il contributo richiesto allo Stato rappresenta meno del 10% dei profitti del settore e non incide in modo significativo sulla struttura dei bilanci. La misura, pur presentata come un atto di equità, è intrinsecamente debole: il carattere “volontario” dell’adesione e la possibilità di compensare l’imposta con riserve o altri strumenti contabili riducono drasticamente l’impatto reale. Anche in passato, con la tassa del 2023, le banche hanno dimostrato di poter aggirare il prelievo effettivo, trasformandolo in un accantonamento che non ha prodotto gettito per l’erario. I dati ufficiali confermano che il gettito effettivo si è fermato sotto i 700 milioni di euro, a fronte di stime iniziali superiori ai 2,5 miliardi.

Interventi di facciata

Nel frattempo, gli istituti di credito hanno continuato a distribuire dividendi e riacquistare azioni proprie per decine di miliardi. Secondo la Banca d’Italia, nel biennio 2023-2024 le principali banche italiane hanno destinato oltre 18 miliardi di euro tra cedole e buyback (un’operazione con cui una società ricompra sul mercato le proprie azioni utilizzando la liquidità disponibile), una somma superiore all’intero ammontare del contributo straordinario previsto dalla legge di bilancio. Questo squilibrio alimenta la percezione che il governo preferisca interventi di facciata, mentre lascia intatta la rendita generata dall’asimmetria tra tassi sui prestiti e remunerazione dei depositi. Il settore bancario, dal canto suo, difende i risultati come un “ritorno alla normalità” dopo un decennio di margini compressi. Ma i numeri raccontano una realtà più complessa: nel 2023, il margine d’interesse delle principali banche italiane è cresciuto in media del 40%, mentre i tassi medi riconosciuti sui depositi a vista sono rimasti sotto l’1%, contro tassi sui prestiti che hanno superato il 5%. L’effetto redistributivo di questa forbice è evidente: una trasferenza silenziosa di reddito da famiglie e imprese verso gli istituti di credito, mascherata da normalità di mercato.

Conclusioni

In questo quadro, la manovra 2026 rischia di essere una risposta debole a un problema strutturale. Colpire gli extraprofitti con un prelievo temporaneo può generare consenso, ma non modifica le cause profonde del disequilibrio: un mercato bancario poco competitivo, tassi di remunerazione della raccolta rigidi e un sistema fiscale che continua a gravare su chi produce e investe. Il rischio, come avverte anche Maurizio Milano, è che «le buone intenzioni ottengano risultati controproducenti, frenando la concessione di credito proprio nella fase in cui servirebbe più sostegno all’economia reale». In definitiva, la tassa sugli extraprofitti rappresenta un compromesso imperfetto: troppo blanda per riequilibrare il sistema, troppo simbolica per produrre effetti redistributivi, troppo incerta per migliorare i conti pubblici. Le banche, che nel frattempo restano tra i principali beneficiari del ciclo monetario, escono di fatto indenni; il governo, che si limita a misure una tantum, rinuncia ancora una volta a una riforma strutturale della finanza e della concorrenza. Se non accompagnata da un piano serio per ridurre la concentrazione del mercato, migliorare la trasparenza dei tassi e incentivare la concorrenza sui depositi, questa misura finirà per confermare l’impressione che, in Italia, la politica economica continui a punire simbolicamente i forti per non affrontare la debolezza del sistema. La vera sfida, per banche e governo, non è tanto tassare i profitti eccezionali, quanto impedire che diventino permanenti a spese dell’economia reale.

Ringrazio l’autore per l’ottimo articlo.

Si riassume bene nell’ultima frase che invito tutti a rileggere.

Il politico contemporaneo ha, mediamente, come orizzonte temporale la prossima tornata elettorale. Il sistema bancario, invece, se non proprio l’ eternità, una visione centenaria della propria esistenza. Ed ecco quindi che ci troviamo di fronte a scopi ed interessi, tra politica e finanza, che stanno agli antipodi e che sono difficilmente sanabili nel mondo occidentale per il fatto che il potere economico-finanziario è attualmente di gran lunga più forte del potere politico. Cosa invece possibile (ancora) in Cina che però, personalmente, non ritengo un’alternativa allettante. (L’ abbiamo sperimentata durante lo scempio dei lockdown e della tessera verde quando politicanti incapaci si sono messi a spadroneggiare…).