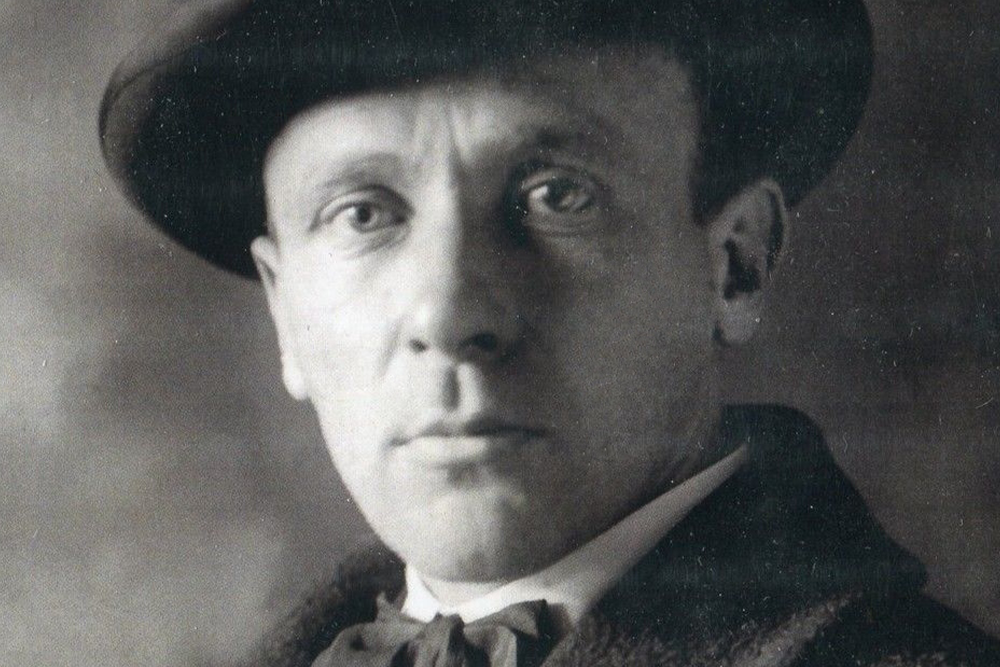

In Italia, come in gran parte dell’Europa, è atto un processo che tenta di controllare la diffusione delle notizie online. Proprio in questi giorni si è discusso della possibilità di adottare una misura che prende il nome di Chat Control 2.0 e che prevedeva il controllo sistematico di tutti i messaggi privati scritti da noi utenti. La proposta è stata bocciata ma è allarmante anche solo il fatto che sia stata proposta. In un’epoca in cui la vita sociale, culturale e politica passa attraverso le piattaforme digitali, interrogarsi sulla natura della censura e sui confini della moderazione è vitale. Quanto la verità, o quella che viene presentata come tale, è filtrata dalle agende politiche di un determinato governo? Chi stabilisce cosa è lecito pensare, dire o diffondere? Per rispondere a questa domanda la vicenda di Michail Bulgakov ci aiuta a comprendere meglio le dinamiche in atto e la posta in gioco. Ma facciamo un passo indietro.

Nella Russia di Bulgakov, lontanissima dalla Russia di cui ci avevano fatto innamorare Tolstoj e Dostoevskij, le parole usate più spesso erano tradimento e fucilazione. L’altra parola che andava in gran voga in quegli anni era «nemico del popolo». E bastava davvero poco per guadagnarsi l’etichetta di nemico del popolo. I collezionisti di francobolli, gli esperti di religione, gli architetti, gli orientalisti, gli astronomi divennero rapidamente nemici del popolo. Se avevi un’idea, e quell’idea non era approvata dal Partito, eri un nemico del popolo. Ma anche se non avevi un’idea, eri un nemico del popolo, perché non ti eri impegnato a sufficienza per proteggere i sacri ideali della Rivoluzione.

Quando il famoso piano quinquennale che avrebbe dovuto mostrare al mondo la forza produttiva dell’Unione Sovietica fallì, Stalin accusò gli ingegneri di aver sabotato e distrutto le macchine industriali, e li fece fucilare. Artisti, scrittori, intellettuali, musicisti caddero vittima di processi sommari; nessuno era al sicuro. Lo scrittore teatrale Mejerchol’d venne fucilato. Isaak Babel’, autore de La guardia a cavallo, venne giustiziato. Il poeta Osip Mandelstam venne spedito in un gulag dove morì pochi anni dopo la sua incarcerazione. Aleksandr Blok, anche lui poeta, scampato alle grandi purghe staliniane, confesserà ai suoi amici pochi anni prima della morte: «Soffoco, soffoco, soffoco. Soffochiamo tutti. La rivoluzione mondiale si sta trasformando nell’angina pectoris mondiale». Questa era l’atmosfera che si respirava nella Russia degli anni Trenta.

Le parole di Blok mi sono rimaste a lungo impresse nella mente. Perché descrivono un clima che mi risuona fin troppo familiare. La battaglia contro la censura non è solo letteraria, è una battaglia per l’ossigeno. Se nella Russia di Stalin la repressione passava per la fucilazione fisica, oggi passa attraverso il regime della moderazione algoritmica, l’ombra della censura preventiva, la scomparsa digitale: post rimossi, account sospesi, algoritmi che puniscono la dissonanza. Il principio, però, è sempre lo stesso: controllare la parola, renderla docile, addomesticata, controllata. Fu in questo contesto che Michail Bulgakov decise di scrivere una lettera al governo sovietico. A Stalin in persona, per la precisione.

Per tutta la sua vita Bulgakov ebbe un rapporto drammatico con il potere sovietico. Il suo romanzo, Cuore di cane, risultò impubblicabile, perché con la sua ironia era troppo lontano dalla sensibilità sovietica. Dalla serietà mortale dell’Unione sovietica che non ammetteva la satira, in nessun caso e in nessun modo. La stessa sorte toccò alla commedia La vita del signor de Moliere, giudicato un dramma troppo borghese e per tale motivo estraneo ai sacri ideali della rivoluzione. Più passavano gli anni e più la censura si accanì contro Bulgakov. Le sue opere teatrali vennero sistematicamente ritirate, le sue pubblicazioni proibite, i suoi manoscritti respinti. La sua opera più celebre, Il maestro e Margherita, il capolavoro di Bulgakov che metta in scena un dramma farsesco dove il Diavolo in persona si aggira per le strade di Mosca seminando caos e scompiglio nella vita dei moscoviti, metafora e spietata satira del potere sovietico, non vide mai la luce, non mentre Bulgakov era ancora vivo. Fu allora, nel 1930, che decise di scrivere al Governo. «Dopo avere io stessa battuto a macchina le copie, consegnammo le lettere a sette indirizzi,» racconta Elena Sergeevna, la moglie di Bulgakov, I destinatari erano Stalin, Molotov, Kaganovič, Kalinin, Jagoda, Bubnov (all’epoca commissario alla Pubblica Istruzione).

«Dopo che le mie opere sono state proibite, tra molti cittadini ai quali è nota la mia attività di scrittore, hanno cominciato a diffondersi voci che mi danno tutte lo stesso consiglio: scrivere un “dramma comunista” e inoltre rivolgermi al governo dell’Urss con una lettera di pentimento nella quale dovrei rinnegare le idee espresse nelle mie precedenti opere letterarie e assicurare che d’ora in poi lavorerò come scrittore compagno di strada, fedele all’idea del comunismo. (…) Non ho seguito questo consiglio. (…) Quanto al dramma comunista, non ho neppure provato a scriverlo, sapendo in partenza che non ci sarei riuscito. Il desiderio maturato in me di porre fine al mio supplizio di scrittore mi induce a rivolgermi al Governo dell’URSS con una lettera schietta».

Mi piace tantissimo questa parola: schietta. Una lettera schietta, scrisse Bulgakov. Una lettera sincera. Autentica. La sincerità destabilizza. È sovversiva. Fa crollare i sistemi, abbatte gli idoli, non guarda in faccia i dogmi e le istituzioni. Non s’inchina, non si prostra, non lusinga. E poi Bulgakov prosegue illustrando tutte le colpe dell’Unione Sovietica. La sua penna vibra di rabbia. Questo è un passaggio fondamentale ed è il motivo per cui tutti dovrebbero leggere questa lettera, per sentire questa rabbia, per assaporarne il sapore sulla lingua e farla propria. La rabbia è il contrario della rassegnazione, del cinismo, della depressione. «Perché io ci sarò sempre, nascosto e dappertutto. Sarò in tutti i posti… (…) sarò negli urli di quelli che si ribellano», dice Toad Joad, il protagonista di Furore, uno dei migliori romanzi di Steinbeck. Mia la rabbia, mia la furia, mia la forza, sembra dirci. Benedetto chi inveisce, chi protesta, chi non si rassegna. E lo stesso dovette provare Bulgakov.

Ogni riga, ogni sillaba di quella lettera sembrava dire: non ne posso più. Mejerchol’d prima di essere arrestato e fucilato aveva detto: «Dove una volta c’erano i migliori teatri del mondo, ora tutto è squallidamente regolato, aritmeticamente medio, sbalorditivamente mortale per la mancanza di talento. Voi avete fatto qualcosa di mostruoso! Avete eliminato l’arte!».

Anche Bulgakov era dello stesso parere. Come artista in primis ma come uomo soprattutto. Non ne posso più, questo è il succo di tale lettera, di chi stronca il dibattito, di chi reprime il dissenso, di chi vuole spegnere sul nascere qualsiasi pensiero critico. Non ne posso più di un sistema usato per non fare chiarezza ma per generare repressione e che decide in modo arbitrario di cosa si può parlare, quali opinioni è lecito avere, quali verità bisogna oscurare.

«La lotta contro la censura, qualunque essa sia e sotto qualunque potere, è un mio dovere di scrittore, così come gli appelli alla libertà di stampa. Sono un appassionato sostenitore di questa libertà e suppongo che, se un qualsiasi scrittore pensasse di dimostrare che a lui non è necessaria, sarebbe come un pesce che dichiarasse pubblicamente di poter fare a meno dell’acqua». Cos’altro aggiungere? Come commentare questo paragrafo perfetto in tutta la sua risolutezza?

Oggi non serve più un regime per far tacere le voci scomode. Basta la distrazione, il rumore, la paura di essere giudicati. È in atto un altro tipo di censura, più sottile e subdola, che lavora dentro di noi: l’autocensura. La censura, infatti, non inizia mai con la violenza ma con il consenso. I social e Internet ci stanno educando a credere che la libertà di parola sia un lusso e non un diritto. Ma ogni volta che accettiamo passivamente di essere sorvegliati per il nostro bene, ogni volta che un potere — politico, economico o tecnologico — ci convince che certi contenuti vanno filtrati per proteggerci, stiamo consegnando un frammento della nostra autonomia. Occorre tenerlo sempre a mente, ecco tutto.

Bello, bello, bello.