Ci sono molluschi dotati di catene dentate, crostacei filtratori e vermi dai denti ramificati: è il tesoro di fossili straordinariamente ben conservati e risalenti ad oltre 500 milioni di anni fa scoperti nel Grand Canyon, i quali potrebbero rivelare nuovi dettagli sull’origine della vita complessa sulla Terra. È quanto emerge da un nuovo studio condotto da un team internazionale di ricercatori, sottoposto a revisione paritaria e pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances. Grazie ad una spedizione effettuata lungo il fiume Colorado, gli autori hanno raccolto alcune rocce che, poi sciolte in laboratorio, hanno rivelato per la prima volta in quest’area resti a corpo molle che consentono uno sguardo ravvicinato sull’anatomia, lo stile di vita e le strategie alimentari delle prime creature marine. «È una nuova finestra sulla vita del Cambriano nel Grand Canyon», ha commentato il coautore Giovanni Mussini, aggiungendo che lo scenario che emerge è quello di un ecosistema evolutivamente fertile, dove l’abbondanza di ossigeno e nutrienti avrebbe favorito sperimentazioni biologiche di rara complessità.

Per decenni, spiegano i ricercatori, la maggior parte dei fossili cambriani noti proveniva da ambienti estremi o poveri di risorse, come le formazioni del Burgess Shale in Canada o di Maotianshan in Cina. In quei luoghi, le condizioni anaerobiche o le basse temperature permettevano una conservazione eccezionale dei tessuti molli, ma d’altra parte restituivano un’immagine parziale della biodiversità dell’epoca. La nuova scoperta, aggiungono, sembra invece cambiare radicalmente prospettiva, in quanto nel Cambriano il Grand Canyon era una distesa marina poco profonda situata più vicino all’equatore e, in quest’ambiente – definito dagli autori una “zona Riccioli d’oro” – la luce del sole raggiungeva le piante fotosintetiche sul fondale e le onde non disturbavano i sedimenti. Queste caratteristiche avrebbero quindi creato un ecosistema florido e capace di sostenere una diversificazione esplosiva della vita animale. Secondo i ricercatori, inoltre, fu proprio questa combinazione di fattori a fornire l’energia e le risorse necessarie per investimenti evolutivi audaci, dando origine a una varietà di forme e comportamenti complessi. «Gli animali potevano permettersi di correre rischi evolutivi in tempi di abbondanza, proprio come avviene in economia», spiega Mussini.

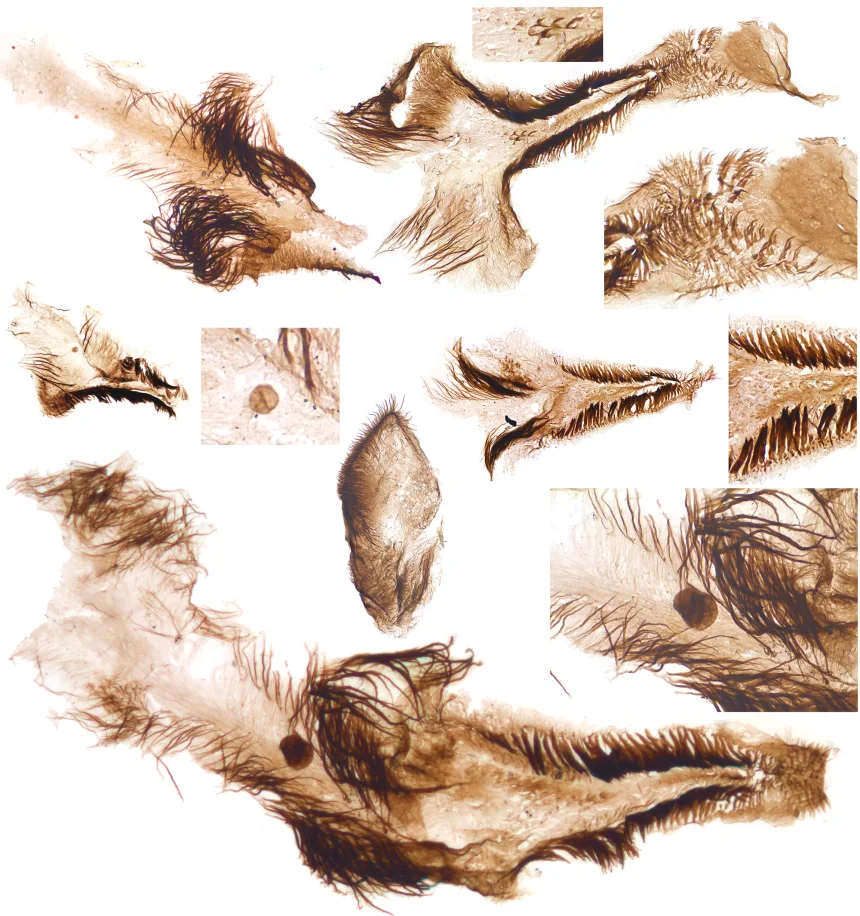

In particolare, durante una spedizione lungo il fiume Colorado nel 2023, i ricercatori hanno raccolto rocce argillose della Formazione Bright Angel, sciogliendole in laboratorio per estrarre minuscoli fossili, grandi appena pochi millimetri. Sebbene nessuno degli organismi sia stato ritrovato intatto, numerose strutture anatomiche – catene di denti, arti pelosi, molari – hanno permesso di ricostruire le abitudini alimentari degli animali. Alcuni crostacei per esempio, simili alle attuali artemie, usavano i loro arti a pettine per convogliare particelle di cibo verso la bocca, dove denti molari ne trituravano i resti. Altri fossili appartengono a molluschi simili a lumache, dotati di strutture dentate per raschiare alghe o batteri dalle rocce. Il reperto più insolito è però quello di una nuova specie di priapulide, chiamata Kraytdraco spectatus in omaggio a una creatura dell’universo di Star Wars. Questo verme marino, lungo circa dieci centimetri, possedeva centinaia di denti ramificati disposti attorno a una bocca tubolare estensibile e, secondo gli autori, era probabilmente specializzato nel filtrare detriti dal fondale. «È difficile capire con esattezza come si nutrisse, ma la sua anatomia suggerisce strategie elaborate di alimentazione», ha spiegato il ricercatore, aggiungendo che l’insieme dei fossili rinvenuti indica un’ampia varietà di stili alimentari – alcuni con analoghi moderni, altri completamente scomparsi – che forniscono un’inedita testimonianza sulle pressioni ecologiche dell’epoca e sulla creatività evolutiva che ne è scaturita. «C’è molto che possiamo imparare dai piccoli animali che scavavano nei fondali marini 500 milioni di anni fa», concludono i coautori.