Nel giugno 2024 un segnale radio brevissimo, potentissimo e totalmente inatteso, ha oscurato per un istante ogni altra sorgente nel cielo. Gli astronomi australiani del Curtin Institute of Radio Astronomy, impegnati nella caccia ai cosiddetti “lampi radio veloci”, pensavano di aver trovato un oggetto esotico vicino alla Terra. Tuttavia, dopo oltre un anno di lavoro e analisi dei dati ottenuti, si è scoperta la vera origine del segnale, che ha lasciato gli scienziati ancora più sbalorditi: la causa della raffica di circa 30 nanosecondi e proveniente da soli 4.500 chilometri di distanza sarebbe un satellite abbandonato, il Relay 2, lanciato dalla NASA nel 1964 e considerato inattivo da decenni. I risultati sono stati dettagliati all’interno di un nuovo studio sottoposto a revisione paritaria e pubblicato sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters, anche se l’esatto meccanismo che ha innescato il fenomeno è ancora dibattuto. «Quando l’abbiamo rilevato, sembrava debole. Ma ingrandendo, è diventato la cosa più luminosa del cielo radio», ha spiegato il ricercatore e coautore Clancy James.

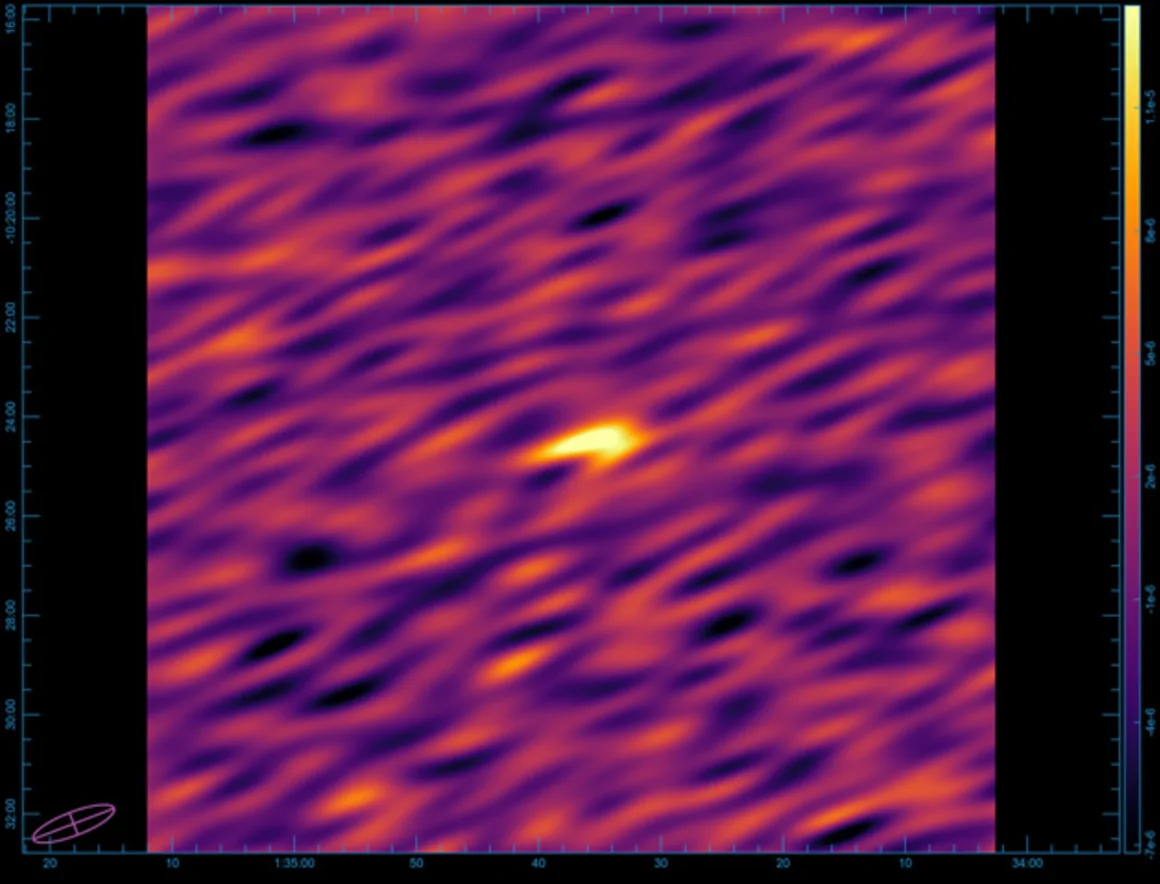

Il segnale è stato intercettato dal radiotelescopio ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), una rete di 36 antenne situata nell’outback australiano progettata per studiare fenomeni transitori nello spazio profondo, come i “Fast Radio Bursts” (FRB), ovvero brevi esplosioni di onde radio spesso legate a eventi estremi come le magnetar, cioè stelle di neutroni dotate di campi magnetici intensissimi. Tuttavia, stavolta l’origine era vicina: i ricercatori hanno notato che l’immagine del segnale risultava sfocata — un indizio che la fonte si trovava nel cosiddetto “campo vicino” dell’antenna – e, analizzando i ritardi di arrivo dell’impulso tra le varie antenne, è emersa una distanza precisa: 4.500 km. Un controllo incrociato con i database orbitali, poi, ha portato al sospetto: nella stessa posizione e nello stesso momento orbitava Relay 2, un satellite sperimentale per le comunicazioni che, dopo aver trasmesso le Olimpiadi del 1964, era stato dismesso solo tre anni dopo. La natura del segnale — potentissimo e brevissimo — ha spinto il team a escludere una trasmissione deliberata: nessun sistema a bordo del satellite sarebbe in grado di generare un impulso simile, né esisteva attività operativa documentata.

Per questo motivo, è ancora in corso un dibattito circa le cause esatte che hanno portato alla trasmissione del segnale, anche se secondo gli autori esiste un’ipotesi più probabile: secondo gli esperti, infatti, è possibile che il segnale sia stato causato da una scarica elettrostatica (electrostatic discharge, ESD), cioè una scintilla innescata dall’accumulo di carica elettrica sulla superficie metallica del satellite. «È esattamente come quando si strofinano i piedi sul tappeto e si tocca un amico con il dito», spiega James, aggiungendo che si tratta di scariche note per danneggiare i veicoli spaziali già osservate in passato, ma mai con una tale brevità: 30 nanosecondi in tutto – di cui solo tre nanosecondi per la parte principale – al limite stesso della capacità di rilevazione dello strumento. C’è un’ipotesi alternativa però, nonostante sia considerata meno probabile, che è quella per cui un micrometeorite potrebbe aver colpito il satellite generando plasma e quindi un’emissione radio. Gli scienziati concordano però che qualunque sia l’origine esatta, l’evento mostra come perfino detriti spaziali dismessi possano interferire con le osservazioni astronomiche, aggiungendo che con decine di migliaia di satelliti in orbita e milioni di frammenti ad altissima velocità, il rischio che segnali simili vengano scambiati per fenomeni cosmici reali è destinato a crescere. «Stiamo cercando raffiche che arrivano da galassie lontane, ma se anche i satelliti possono produrle, dobbiamo essere molto cauti», avverte James, concludendo che il suo team suggerisce di sviluppare strumenti più piccoli ed economici per monitorare queste scariche, sia per proteggere i satelliti attivi, sia per evitare falsi allarmi negli esperimenti astrofisici.

Sono segnali che mancano i neuroni 🤓