Entriamo in contatto con sostanze inquinanti ogni giorno, spesso senza nemmeno farci caso. Ma una cosa è sapere che l’inquinamento esiste, un’altra è scoprire di averlo dentro. Nel sangue. È quanto accaduto agli abitanti di Spinetta Marengo, frazione di Alessandria, in Piemonte, nota un tempo per la storica battaglia tra le truppe di Napoleone Bonaparte e l’esercito austriaco, e oggi per una crisi ambientale che ha travolto la comunità. Negli ultimi anni, il nome di Spinetta Marengo è infatti legato alla contaminazione da PFAS, sostanze chimiche definite “eterne” perché si accumulano nell’ambiente e nell’organismo umano senza degradarsi. Le conseguenze dell’esposizione sono gravi: i PFAS sono associati a tumori, disturbi ormonali e patologie cardiovascolari, rappresentando una minaccia a lungo termine per la salute di chi vive in quest’area.

Ma come si è arrivati a questo punto? Secondo le analisi condotte negli ultimi anni, la fonte della contaminazione è un impianto chimico attivo da decenni, che ha lasciato un’impronta tossica nelle acque e nei terreni della zona. A gestirlo è stata per anni la multinazionale belga Solvay. Oggi l’impianto è passato all’azienda Syensqo, ma si tratta di un cambiamento solo apparente: Syensqo è un’azienda da una dismissione della divisione “Specility” di Solvay, creata a fine 2023 all’interno di un’operazione di riorganizzazione societaria. Seppur si tratti di una azienda autonoma, a guidarla è Ilham Kadri, già amministratrice delegata di Solvay, a conferma di una continuità tra le due realtà.

Un’eredità tossica

Lo stabilimento chimico di Spinetta Marengo ha una storia che inizia nei primi del Novecento. Fondato nel 1905 da un gruppo di imprenditori locali, l’impianto avviò la produzione di composti chimici di base, tra cui pigmenti, acidi e, in particolare, solfato. Negli anni ’30, in piena crisi economica, l’impianto viene acquisito dalla Montecatini, allora gigante dell’industria chimica italiana, che ne amplia le attività. Nel dopoguerra inizia una nuova fase di espansione, culminata nella fusione tra Montecatini ed Edison nel 1966, che porta la fabbrica sotto il controllo di Montedison, uno dei colossi industriali europei.

Negli anni ’70, l’impianto si orienta sulla produzione di polimeri fluorurati, plastiche particolarmente resistenti ma difficili da smaltire. Questa direzione produttiva resta centrale fino agli anni ’90, quando lo stabilimento passa prima ad Ausimont, controllata di Montedison, e poi nel 2002 alla multinazionale belga Solvay. È in questo periodo che la produzione di polimeri speciali e fluorurati — tra cui i PFAS, composti poli e perfluorurati noti per la loro persistenza nell’ambiente e nel corpo umano — diventa uno dei fulcri dell’attività. Anche dopo il 2023, quando l’impianto viene formalmente trasferito a Syensqo la produzione di sostanze chimiche avanzate prosegue, mantenendo elevato il rischio di contaminazione ambientale.

Se si guarda la cronologia dal punto di vista produttivo, a Spinetta Marengo è passato di tutto. L’impianto ha iniziato con la chimica degli acidi forti, come l’acido solforico e fluoridrico, per poi spostarsi sulla produzione di cromati e bicromati, sostanze che possono provocare irritazioni, corrosioni delle mucose e, nei casi più gravi, ulcerazioni e perforazione del setto nasale. Col tempo, la produzione si è concentrata sui fluoroderivati, segnando la fase in cui i PFAS diventano centrali per lo stabilimento. Utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali e di consumo, questi composti hanno lasciato cicatrici profonde sull’ambiente e sulla salute.

Quello che per decenni è stato considerato un esempio di successo industriale si è rivelato, col passare del tempo, un’eredità tossica: una realtà che continua a generare inquinamento e a minacciare la salute delle persone e degli ecosistemi in un’intera area del territorio.

I PFAS a Spinetta Marengo

Per anni, l’inquinamento a Spinetta Marengo è stato un sospetto più che una certezza. Se negli anni ’80 si parlava già dell’impatto ambientale dello stabilimento chimico, a mancare erano però dati e prove. Almeno fino al 2007, quando, secondo uno studio coordinato dall’Università di Stoccolma e citato dall’organizzazione ambientalista Greenpeace, il polo chimico della Solvay viene indicato come la principale fonte di PFOA (una molecola appartenente al gruppo PFAS, classificata dall’OMS come cancerogena per l’uomo) nel bacino del Po.

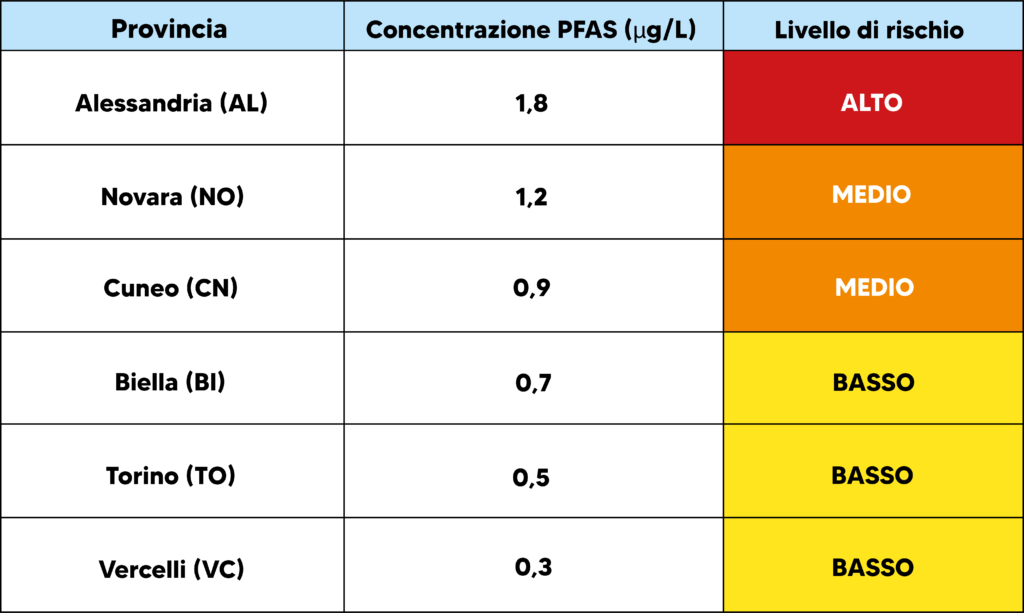

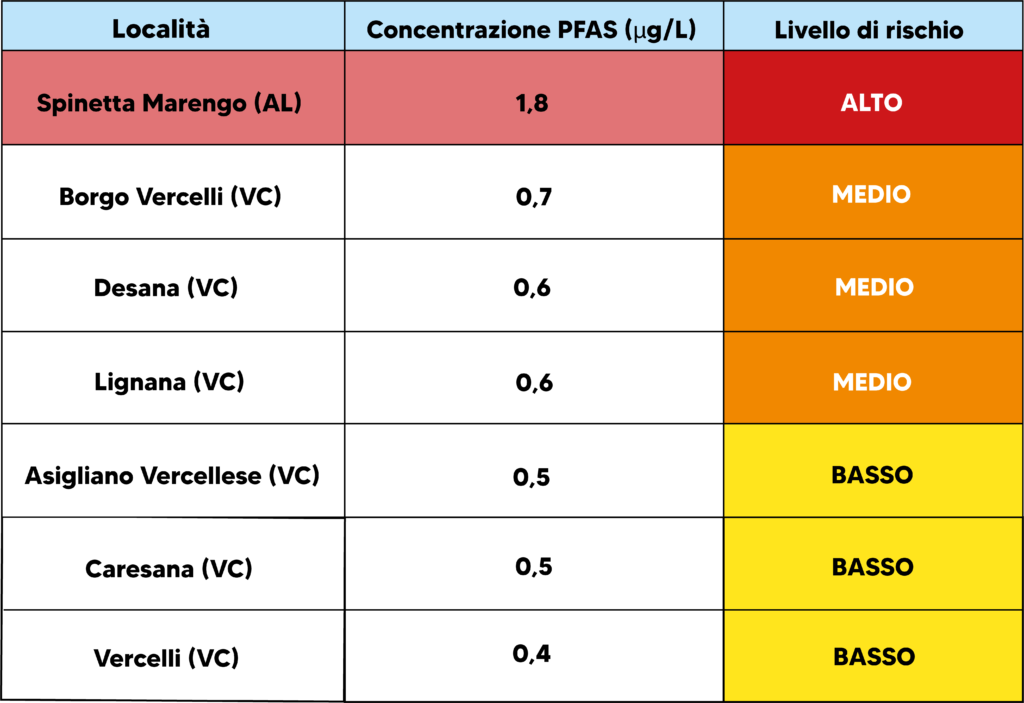

Nel 2019, nuovi dati di ARPA Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), rivelano che la contaminazione non riguarda solo le acque superficiali. Le falde acquifere continuano a essere compromesse, dimostrando che la barriera idraulica installata dall’azienda per contenere l’inquinamento non si è dimostrata risolutiva. Criticità sottolineate da Angelo Robotto, Direttore generale di ARPA Piemonte che, intervenendo presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, tenutasi il 22 ottobre 2020, affermava: «La barriera è andata in crisi già due volte nel giro di cinque anni e a volte c’è stata una mancanza di informazioni circa il suo reale funzionamento». E non è tutto: a partire dal 2020 emerge un aspetto ancora più preoccupante. I PFAS non si fermano all’acqua, ma si disperdono nell’aria, trasportati dai venti ben oltre l’area dello stabilimento. L’inquinamento, insomma, non è circoscritto a Spinetta Marengo. Indagini condotte da Greenpeace Italia nel 2024 dimostrano che il C6O4, una molecola appartenente alla categoria generale dei PFAS e prodotta esclusivamente in questo stabilimento, è arrivata perfino nelle acque potabili di comuni lontani, da Torino alla Valle di Susa, fino alla provincia di Sondrio. Un’accusa a cui Syensqo ha risposto con un comunicato in cui, tra le altre cose, scrive: «C6O4 è l’unico fluorotensioattivo ancora prodotto a Spinetta Marengo e viene gradualmente eliminato. È registrato nell’ambito della legislazione europea (REACH) e non è bioaccumulabile né biopersistente».

Ma il problema non è solo ambientale. Le ultime analisi condotte nel giugno 2024 su un campione di 36 cittadini hanno rilevato che il 100% dei soggetti presentava concentrazioni di PFAS superiori ai 2 nanogrammi per millilitro, il limite oltre il quale possono manifestarsi effetti dannosi per la salute.

Perché sono dannosi

I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) costituiscono una vasta famiglia di composti chimici artificiali, con oltre 4700 varianti conosciute. Queste sostanze si sono distinte nell’industria per la loro straordinaria resistenza al calore, all’acqua e ai grassi, grazie ai fortissimi legami chimici tra carbonio e fluoro. Una caratteristica che le rende ideali per applicazioni che richiedono materiali durevoli e impermeabili, come rivestimenti per padelle antiaderenti, tessuti, schiume antincendio, prodotti per la pulizia e cosmetici. La loro grande diffusione è legata proprio a questa resistenza, un vantaggio per le aziende da una parte, un danno inestimabile per l’ambiente e per il corpo umano dall’altra. Una volta introdotti, i PFAS restano infatti in circolo per anni, se non decenni, rappresentando un serio rischio per la salute degli esseri viventi. Essendo così persistenti, tendono ad accumularsi nel corpo umano, penetrando attraverso diverse vie: l’acqua potabile contaminata è una delle principali fonti di esposizione, ma anche l’aria e la catena alimentare possono diventare veicoli di contaminazione.

La battaglia legale

La vicenda giudiziaria legata alla contaminazione da PFAS a Spinetta Marengo ha un percorso che si snoda attraverso indagini e sentenze. Una delle prime e più significative tappe del processo si registra nel 2008, quando il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri avvia un’indagine approfondita sullo stabilimento chimico di Spinetta Marengo, sotto la direzione della Procura di Alessandria. Gli investigatori iniziano a raccogliere evidenze sulla contaminazione ambientale causata dalle attività industriali del sito, in un lavoro meticoloso protrattosi per oltre un decennio. I risultati arrivano nel 2019, con la pronuncia di una condanna nei confronti dei vertici aziendali per il reato di disastro colposo innominato. Nello stesso anno, le indagini dell’ARPA Piemonte rivelano la costante presenza di inquinanti collegabili alle produzioni Solvay nelle acque di falda. I monitoraggi evidenziano l’inefficacia della barriera idraulica installata dall’azienda, teoricamente progettata per filtrare le acque contaminate e convogliarle a un apposito impianto di trattamento.

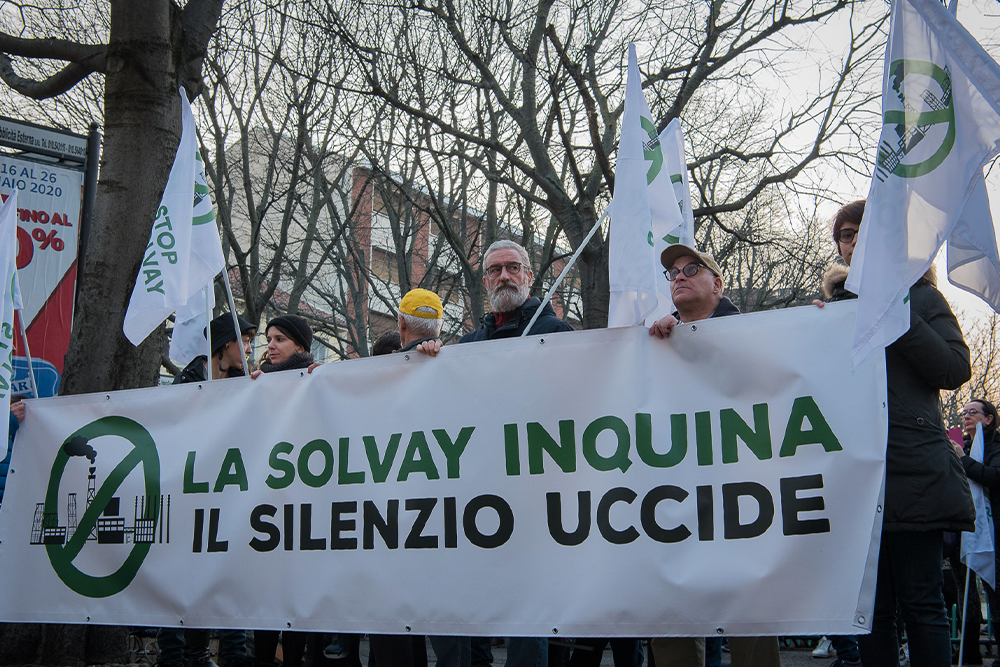

Il giugno 2020 segna una svolta nella vicenda con l’ingresso in campo del WWF Italia. L’associazione ambientalista, per voce dell’avvocato Vittorio Spallasso, presenta un esposto formale alle autorità giudiziarie: un’azione legale che catalizza l’attenzione dell’opinione pubblica su una problematica fino ad allora relegata principalmente agli ambiti tecnici e specialistici. Il riconoscimento del WWF come “persona offesa” nel procedimento rafforza ulteriormente il peso dell’iniziativa, conferendo all’organizzazione un ruolo formale che le consente di vigilare sull’accertamento delle responsabilità.

L’inchiesta accelera significativamente nel febbraio 2021, quando il NOE conduce una vasta operazione di perquisizione presso lo stabilimento. L’obiettivo è verificare direttamente le modalità di sversamento delle sostanze inquinanti, raccogliendo prove concrete sull’entità dell’inquinamento e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti. Azioni che, nell’agosto 2023, portano le autorità giudiziarie a disporre il sequestro preventivo di due discariche di gessi appartenenti al gruppo Solvay. Secondo gli inquirenti, queste strutture — che avrebbero dovuto essere dismesse — erano state illegalmente rimesse in funzione. La Procura ipotizza che i bacini, contenenti scarti di lavorazione e residui della depurazione delle acque, siano privi di adeguate coperture protettive, permettendo alle sostanze tossiche di disperdersi nell’ambiente circostante attraverso le correnti d’aria. Supposizioni che, nel giugno 2024, si trasformano in atti concreti: la Provincia di Alessandria emette due diffide ufficiali nei confronti di Solvay, imponendo all’azienda di rispettare rigorosamente i limiti per gli scarichi di PFAS e ordinando la sospensione delle attività produttive per 30 giorni.

Parallelamente all’iter giudiziario, anche le istituzioni hanno cominciato, seppur tardivamente, a muoversi. L’ARPA, per esempio, ha implementato un geoportale che mappa dettagliatamente la presenza di queste sostanze nel territorio. La Regione Piemonte, in collaborazione con l’ASL di Alessandria, ha avviato nel 2022 il “Biomonitoraggio Integrato”, un progetto nato dalla necessità di valutare concretamente l’esposizione umana ai contaminanti attraverso l’analisi di alimenti di origine animale e vegetale. Iniziative necessarie, ma del tutto insufficienti a risolvere il problema in assenza di una reale bonifica.

—————-

* Rettifica del 12 giugno 2025: Nella versione originale dell’articolo era scritto che l’azienda Syensqo è una divisione di Solvay. Questo non è formalmente corretto, in quanto si tratta di un’azienda autonoma. Seppur la continuità manageriale evidenzi il collegamento tra le due aziende, definire Syensqo una azienda “controllata” da Solvay è formalmente errato.

* Replica di Syensqo in merito ai lavori di bonifica: in data 10 giugno Havas Pr, agenzia che si occupa delle relazioni con i media per conto di Syensqo, ci ha inviato alcune dichiarazioni che pubblichiamo al fine di garantire il diritto di replica:

«Dal 2012 l’impegno di Solvay prima e di Syensqo oggi, è stato continuo e consistente non solo dal punto di vista economico – oltre 47 milioni di Euro investiti e altri 26 già accantonati per interventi futuri – ma anche dal punto di vista tecnologico con l’applicazione delle migliori e più innovative tecnologie disponibili, sviluppate con partner qualificati come l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria, oltre alla costante attività di collaborazione e monitoraggio in coordinamento con gli Enti.

Le attività di bonifica stanno procedendo verso il progressivo raggiungimento di tutti gli obiettivi e i monitoraggi, come già anticipato, confermano il significativo miglioramento dello stato qualitativo dei terreni e delle acque di falda. In particolare, tutti gli interventi approvati e pianificati per la rimozione dei solventi clorurati dai terreni e dalle acque di falda all’interno della proprietà sono stati completati.

Per maggiori dettagli, la invitiamo a consultare il pieghevole informativo “Syensqo: il nostro impegno per la bonifica”, relativo allo stato dell’arte della bonifica, distribuito a Marzo 2025 alla comunità di Alessandria».

I cittadini dovrebbero essere più consapevoli e riconoscenti delle attività di Greenpeace di cui sono sostenitore da venti anni, che grazie alle loro battaglie hanno portato alla luce molte infrazioni dannose per la salute dei cittadini.