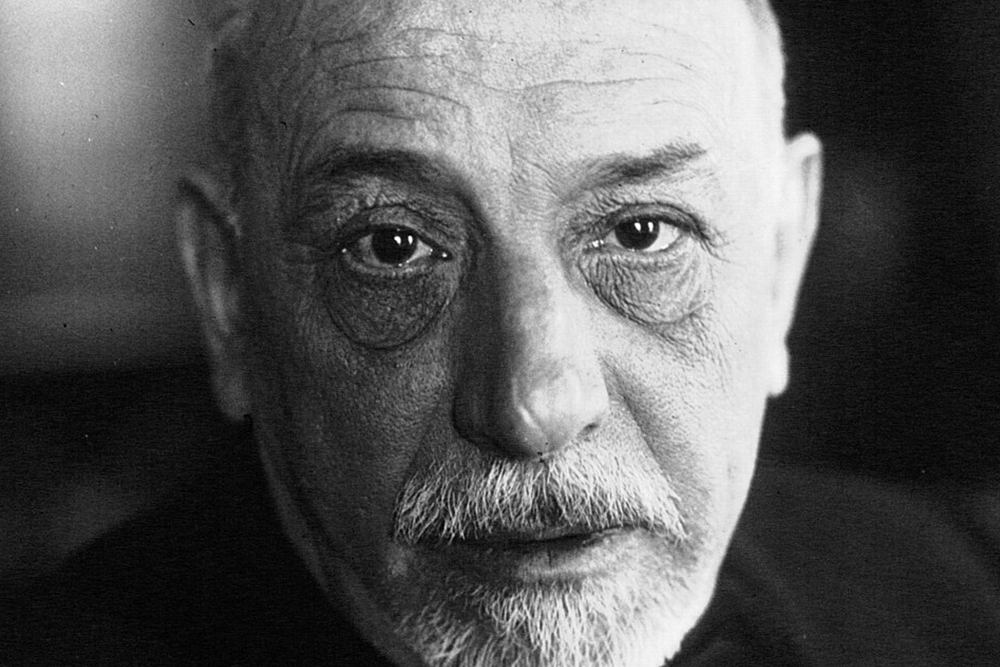

89 anni fa ci lasciava Luigi Pirandello, una delle voci più originali, appassionate e inquietanti del Novecento italiano. Fin da ragazza m’innamorai delle sue novelle, del suo umorismo e della sua capacità di capire, e di mettere nero su bianco, le infinite contraddizioni dell’animo umano. Quante volte ci sentiamo spaesati, confusi, e non riusciamo a trovare un punto d’incontro tra ciò che siamo e ciò che sembriamo? Tra ciò crediamo di essere e come ci vedono gli altri, come capita ad Angelo Moscarda, il protagonista di quel geniale racconto che si chiama Uno, nessuno e centomila? «Gliel’insegno io come si fa», dice Ciampa alla signora Beatrice ne Il berretto a Sonagli, «Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza!». Geniale, no?

Quanta verità è contenuta in queste parole! Le persone sincere e autentiche, in un mondo che ha fatto dell’ipocrisia un vanto e delle formalità un’abitudine, passano spesso per pazze. E chi non ha mai desiderato di prendere un treno e sparire, ricominciare daccapo, reinventarsi da zero per iniziare una nuova vita? Questo è quello che fa Mattia Pascal, che arriva a fingere la propria morte pur di scappare da una vita che lo stava soffocando. Insomma la genialità di Pirandello non si discute.

Se oggi lo ricordiamo, è perché seppe smantellare le maschere che l’uomo indossa e mostrarci la spaventosa leggerezza con cui un’intera identità può sgretolarsi in un attimo. Una moglie capisce che il marito che conosceva non è mai esistito. Un gruppo di personaggi irrompe su un palcoscenico senza sapere più dove finisca la finzione e inizi la vita. Un marito geloso finge di avere un amante per salvare la dignità; un uomo decide di morire per scherzo e finisce per perdere se stesso: questi sono le trame dei suoi racconti più famosi, storie che ci mostrano cosa accade quando la forma smette di reggere l’urto della realtà.

Ma per capire l’opera di Pirandello occorre fare un passo indietro. Le tragedie familiari e personali e la sua terra d’origine, la Sicilia, formarono quella sua sensibilità così attenta a cogliere le contraddizioni dell’uomo e della vita e così insofferente nei confronti di tutto ciò che è menzogna.

Pirandello proveniva da una famiglia che faceva fortuna nelle zolfare: il suo era un destino già scritto di lavoro e buonsenso borghese. Ma lui rifiutò presto quella via, attratto invece dalle lettere e dagli studi umanistici. Era nato ad Agrigento, in quella che era in tutto e per tutto la periferia culturale e geografica del Regno, una terra che sapeva di vento, sole e zolfo, che era una miscela esplosiva di fatalismo e teatralità e dove il sole, l’autentico sovrano della Sicilia, dominava incontrastato.

Ed è proprio lì, in quel mondo in cui l’apparenza contava più dei desideri e la reputazione valeva più della felicità, che si formò lo sguardo di Pirandello: uno sguardo capace di cogliere la crepa dietro ogni gesto, il non detto dietro ogni parola. Se l’Ottocento aveva raccontato l’uomo come soggetto dotato di volontà, il Novecento pirandelliano apre una stagione diversa: quella in cui l’io si frammenta e si moltiplica. La borghesia italiana, con le sue formalità rigide e i suoi salotti pieni di convenzioni, gli offriva un catalogo inesauribile di ruoli: il marito rispettabile, la moglie devota, la figlia perbene. Ma bastava grattare appena quella superficie per far emergere gelosie feroci, frustrazioni, desideri indicibili. Ed è quello che sperimentò in prima persona, sulla sua stessa pelle per così dire.

Nel 1894 un giovane Luigi Pirandello sposa la bella Antonietta Portulano, una siciliana dai focosi occhi scuri e lo sguardo malinconico. Si tratta, come si usava all’epoca, di un matrimonio combinato, voluto dal padre di Pirandello, Don Stefano e il padre di Antonietta. I due sposi novelli hanno avuto poco tempo per conoscersi, non sanno quasi nulla l’uno dell’altra, ma a dispetto di un inizio poco promettente, la loro unione nei primi anni di matrimonio sembra felice.

Nel giro di poco tempo hanno due figli, Lietta e Fausto; si trasferiscono a Roma e nella capitale vivono sereni. Nel 1903 però accade il disastro: un tracollo economico si abbatte su Pirandello e la sua famiglia, quando a causa di un allagamento perdono una miniera di zolfo su cui avevano investito tutto ciò che possedevano. Quella disgrazia minò la salute psichica di Antonietta. Quando Pirandello tornò a casa, trovò la moglie, che aveva letto della disgrazia in una lettera del suocero, in uno stato quasi catatonico. Da quel momento la vita di Pirandello si tramutò in un inferno.

Antonietta divenne gelosa, in modo parossistico, del marito. È convinta che il marito la tradisca, ed è gelosa di qualsiasi donna si avvicini a Pirandello: conoscenti, allieve, semplici estranee che incrociano il suo sguardo in strada. Basta anche soltanto un saluto per innescare una violentissima ira. Più passano gli anni, più la paranoia di Antonietta peggiora: non appena Pirandello rientra a casa, lo assale con le sue grida; lo spia, fruga tra le sue carte, di notte resta sveglia a fissarlo nel buio.

«Ho la moglie, caro Ugo,» confessa al suo amico Ugo Ojetti, «da molti anni pazza. E la pazzia di mia moglie sono io». Pirandello limita al minimo le uscite nel mondo esterno, si getta a capofitto nel suo lavoro, pur di non dare alla moglie il minimo pretesto per ingelosirsi.

Ma non serve a nulla. Alla fine Antonietta, smarritasi sempre più nella follia, diventa gelosa anche della figlia. La accusa di volerla avvelenare e di aver avuto rapporti incestuosi con suo padre. Distrutta da queste accuse e dall’odio della madre, Lietta prova a togliersi la vita. Si salva per miracolo, ma ormai il clima familiare è distrutto. Antonietta è divenuta ormai completamente ingestibile, e sono costretti a farla internare in una casa di cura sulla Nomentana. Una storia tristissima che in parte affonda le sue radici in quella cultura della gelosia che aveva spinto la madre di Antonietta a morire di parto pur di non farsi toccare da un uomo, anche se medico, e non scatenare così la gelosia del marito. Questa era la mentalità di molti italiani e di molte italiane agli inizi del Novecento.

Quando Antonietta viene internata, Pirandello non si libera; il suo ricordo lo tormenta e lui trasforma la sua tragedia personale in arte. Il suo teatro diventa laboratorio di esperimenti psicologici, di identità scomposte e ricomposte, di uomini che non sanno più chi sono. Ecco come e perché nacquero personaggi come Mattia Pascal, Angelo Moscarda, Enrico IV: figure che inciampano nella propria vita come chi, camminando distratto, sbatte contro uno specchio e non riconosce più il proprio riflesso.

C’è un elemento che attraversa tutta la sua opera: la follia. Ma non solo la follia spettacolarizzata, quella che irrompe nell’Enrico IV che finge di essere pazzo, ma la follia quotidiana, sotterranea, quella che ci accompagna tutti i giorni senza che nessuno se ne accorga. L’interesse di Pirandello per la follia era un modo per denunciare ciò che nella società dell’epoca non funzionava: l’ipocrisia dei ruoli, la rigidità delle convenzioni sociali, la pretesa che gli esseri umani siano monoliti coerenti.

L’eredità più scomoda di Pirandello è un’idea, l’idea che ognuno di noi è almeno tre persone: quella che crede di essere, quella che vede negli specchi e quella che gli altri si inventano guardandoci. Convivono tutte, si disturbano, si sovrappongono, si sabotano tra loro. E i suoi personaggi non fanno a meno di domandarsi: «Chi sono, quando nessuno mi guarda?»

Gli anni Dieci e Venti sono per Pirandello anche anni di crescente notorietà. È in questa fase che l’Italia cambia pelle, scossa dalla guerra e delusa dai governi liberali. Molti intellettuali, Pirandello incluso, guardano al fascismo come a una forza ordinatrice in un paese in cui tutto sembra franare.

La contraddizione è evidente: un uomo che ha passato la vita a smascherare i meccanismi del potere si innamora proprio della maschera più rigida. Ma anche qui emerge la verità più pirandelliana di tutte: nessuno è immune dalle seduzioni del proprio tempo. Nel 1921 va in scena Sei personaggi in cerca d’autore, accolto prima con scandalo e poi con ammirazione in tutta Europa. Seguono anni di tournée e di trionfi. È l’epoca in cui Pirandello diventa Pirandello: e poi ancora il Nobel, la fama, il riconoscimento internazionale. Eppure nel 1929 confessa Marta Abba: «Mi guardano come un uomo che ha un ruolo. Io voglio essere guardato come sono quando ti scrivo: uno che non sa chi è fino in fondo».

Ed è per questo che ancora oggi disturberebbe chiunque abbia costruito la propria esistenza su un ruolo ben stirato: l’uomo di successo, la donna realizzata, il professionista in ordine. Pirandello non avrebbe creduto a nessuno di loro. Avrebbe osservato e sarebbe andato alla ricerca del tremito sotto la superficie. Avrebbe insistito per mostrarci la precarietà delle maschere che ci affanniamo a indossare, e che possono sì darci un ruolo, ma non bastano a definirci e a dare senso, significato e valore a chi siamo e cosa vogliamo.

Pirandello si spegne a Roma, il 10 dicembre del 1936. Nelle sue disposizioni testamentarie chiese di essere sepolto senza cerimonie solenni o cortei pubblici. Il regime avrebbe voluto celebrare la sua morte con un addio grandioso, ma Pirandello si oppose e la sua volontà prevalse. Ebbe un commiato sobrio, semplice, quasi dimesso rispetto alla sua fama, ma che rispecchiò in pieno la sua idea di esistenza: nuda, essenziale, priva di maschere.