La Pianura Padana è una delle zone più inquinate d’Europa. È la pianura più grande d’Italia, ospita il 30% degli abitanti del nostro Paese e il problema della qualità dell’aria non sembra trovare soluzioni. È una condizione dovuta a molteplici fattori come le condizioni metereologiche, l’altissima industrializzazione e antropizzazione del territorio, e il traffico che scaturisce dall’elevata concentrazione di abitanti e aziende. Un mix potenzialmente devastante a cui si aggiunge la particolare conformazione territoriale: è chiusa a nord e a ovest dalle Alpi e a sud dagli Appennini, lasciando l’est come unico sbocco libero. Inoltre, nei mesi invernali, è frequente il fenomeno dell’inversione termica, dove uno strato di aria fredda e pesante rimane intrappolato vicino al suolo sotto uno strato di aria più calda. Questa condizione stabilizza l’atmosfera e favorisce l’accumulo di inquinanti, venendo spesso accompagnata dalla nebbia persistente.

[1]

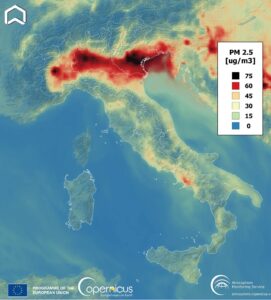

[1]L’ultimo allarme arriva dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), il servizio del programma europeo dedicato al monitoraggio della qualità dell’aria e dell’atmosfera a livello globale. CAMS fornisce dati, analisi e previsioni sulla composizione dell’atmosfera, combinando dati provenienti dai satelliti Sentinel, reti di monitoraggio a terra, palloni sonda e aerei e modelli numerici avanzati sviluppati da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Secondo i loro dati nella giornata di ieri ci sono state concentrazioni elevate di particolato fine (PM2.5), sulla Pianura Padana, con i picchi più marcati dove i valori superano i 75 µg/m³. Si tratta di concentrazioni fino a 5 volte superiori al limite giornaliero raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, pari a 15 µg/m³. Va però ricordato che la normativa italiana prevede limiti giornalieri e annuali per il PM10 (valore limite annuale di 40 µg/m³, valore limite giornaliero di 50 µg/m³, con un massimo di 35 superamenti all’anno) e solo annuali per il più pericoloso PM2.5, con un valore limite annuale di 25 µg/m³.

Guardando i dati [2] di Arpa Lombardia, che ha centraline fisse per registrare i livelli di inquinamento, il 9 novembre il limite dei 25 µg/m³ per il PM2.5, è stato superato in 28 centraline su 83 totali. Dall’11 novembre sono ad esempio partite le restrizioni in provincia di Pavia, dopo che le concentrazioni medie hanno superato i 53 µg/m³ per 3 giorni consecutivi. La delibera regionale prevede il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto. Ma sono interventi che possono migliorare la situazione nel breve termine, e non intervengono sul lungo periodo.

«La fase critica sta per terminare, perché adesso arriverà il brutto tempo», spiega il dottor Paolo Valisa, direttore del Centro Geofisico Prealpino di Varese. «Erano diversi giorni che avevamo concentrazioni molto alte di polveri sottili, oltre la soglia. Accade sempre quando abbiamo dei periodi di tempo stabile come questo, il problema è che non se ne parla più, si fa finta di niente, come se purtroppo ci fossimo abituati. Una volta si interveniva in modo tempestivo e si ragionava su possibili soluzioni, oggi, come accade per altri temi ambientali, non si affronta il problema».

Ora le perturbazioni mitigheranno il problema per qualche giorno, fino alla prossima finestra di tempo stabile, e quindi alla nuova emergenza. L’alternativa sarebbe mettere in campo delle soluzioni a medio e lungo termine per affrontare il problema. «L’unica vera soluzione, sarebbe quella di ridurre la produzione di polveri sottili», sostiene Valisa. Come? «Incentivando la mobilità elettrica, la conversione dei riscaldamenti, la riduzione del traffico utilizzando più mezzi pubblici. Le soluzioni sarebbero sempre le stesse perché dal punto di vista atmosferico non possiamo farci nulla: la Pianura Padana è questa: un catino in cui in inverno abbiamo aria stagnante».

L’inquinamento atmosferico, in Europa, è considerato come una causa rilevante di morte. Secondo l’ultimo rapporto [3] dell’Agenzia europea dell’ambiente sulla qualità dell’aria, più del 96% degli abitanti delle città europee respira livelli di particolato fine PM2,5 superiori alle soglie considerate sicure. L’esposizione prolungata a queste particelle, stando alle stime [4] dell’EEA, nel 2022 avrebbe causato circa 239mila morti premature in Europa, di cui oltre 48mila solamente in Italia. A queste si aggiungono le morti attribuibili a concentrazioni elevate di altri inquinanti: circa 48mila per il biossido di azoto e circa 70mila per l’ozono.

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di patologie croniche e continua a incidere in modo rilevante sulla salute della popolazione europea, in particolare nelle aree urbane. I gruppi più esposti agli effetti negativi della scarsa qualità dell’aria sono quelli socialmente più fragili, insieme a anziani, bambini e persone con problemi di salute preesistenti.