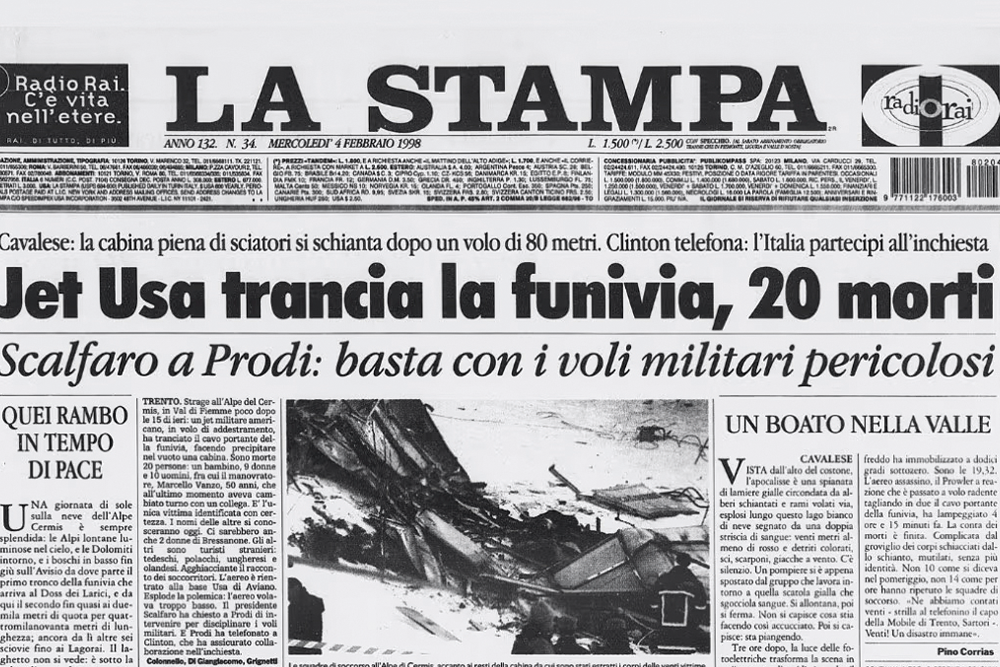

Una doppia scia di sangue lunga oltre trenta metri, vergata con violenza sulla neve candida: proprio come la frustata di un aereo che sfreccia a folle velocità sopra le case e gli alberi, facendo tremare la terra, nel cuore di una valle che era un presepe vivente e in un battito di ciglia è diventata un cimitero ai piedi delle montagne. La cabina di una funivia piena di sciatori che precipita nel vuoto da 108 metri, scivolata via da un cavo di acciaio reciso come per un colpo di forbici. In sette secondi, un tempo brevissimo ma dilatato all’infinito dal terrore e dalle grida disperate, si sfracella al suolo insieme a venti persone. Una catasta di lamiere gialle, il colore della cabina, sci, scarponi, giacche a vento, pezzi di vita schizzati ovunque e cadaveri aggrovigliati buttati alla rinfusa e senza pietà dallo schianto, diversi mutilati e irriconoscibili. Il colpo di forbici che ha tranciato la fune traente della funivia, l’alfa e l’omega della strage del Cermis, è opera di un Grumman Prowler EA-6B dell’Aeronautica militare statunitense, precisamente del corpo dei marines.

La maledizione della montagna

Un aereo da guerra che, sfrecciando con manovre spericolate e tra le risate dei piloti a bordo, ha falciato una funivia e con essa la vita di chi aveva appena finito una festosa giornata sugli sci. Il 3 febbraio 1998 la Val di Fiemme, sotto alla catena del Lagorai, ha vissuto quella che ai più è parsa una maledizione. Ventidue anni prima, il 9 marzo 1976, la funivia era infatti diventata la tomba di 41 persone (una sola sopravvissuta, Alessandra Piovesana, 14 anni), precipitate in caduta libera per l’accavallamento delle funi. Ma non c’è stata nessuna fatalità, la seconda volta. La seconda volta, la tragedia è stata attribuita alla bravata di un top gun americano, un pilota esaltato da un gioco folle insieme ai suoi colleghi, fino a quando non è venuta a galla una verità molto peggiore, molto più inconfessabile: quei voli scriteriati, quelle acrobazie senza rete dei jet americani che terrorizzavano la popolazione della valle, andavano avanti da anni nel silenzio di tutti, e il lugubre resoconto del disastro è stato la cronaca di un disastro annunciato.

Aviano, Texas

A riavvolgere il nastro di questa storia, si trova il capitano Richard Ashby che, come i suoi colleghi, è di stanza nella base di Aviano, una cittadella a stelle e strisce ai piedi delle Prealpi Carniche. L’aeroporto Pagliano e Gori, come è intitolato, è una base aerea italiana utilizzata dall’USAF, Aeronautica militare statunitense. Fu concepita, ai tempi della Guerra fredda, come un avamposto americano sui Balcani, una specie di portaerei pronta a far decollare i suoi aerei verso est. Attualmente, è una delle 111 basi militari statunitensi nel territorio del Belpaese. Ad Aviano, oltre ai cacciabombardieri F15 e altre tipologie di aerei, c’è – ormai è assodato, così come a Ghedi nel bresciano – una bella scorta di testate nucleari americane. Ci sono, tutt’oggi, anche le lamentele furibonde della popolazione locale, che non ne può più da tempo del frastuono e delle vibrazioni dei jet che sfrecciano indisturbati giorno e notte: ma come le proteste della Val di Fiemme, anche quelle dei friulani sembrano cadere perennemente nel vuoto, come un prezzo che ancora dobbiamo pagare ai nostri liberatori per un debito senza fine. Aviano è stata descritta, nel corso del tempo, come una grossa enclave yankee nel cuore del Nord-est, con più di cinquemila americani, le auto, i negozi, un panorama che ricorda più una cittadina del Texas che un tranquillo paese nella pianura veneto-friulana, compresa la lotta nel fango delle soldatesse della base, riferita da alcune cronache colorite.

“Sotto alle Alpi ci sono le palme”

Nel 1998, Aviano era il trampolino della NATO e delle forze USA per controllare i cieli della Bosnia, dopo che gli accordi di Dayton hanno lasciato spazio all’operazione Deliberate Guard, una sorta di pattugliamento aereo per garantire stabilità e sicurezza in quelle regioni dilaniate dalla guerra nei Balcani. L’anno successivo, tuttavia, dopo le recrudescenze e la spirale di tensioni, dalla stessa base di Aviano decollavano i bombardieri diretti a martellare Belgrado e la Serbia, nell’ambito dell’operazione Allied Force, nella quale il disinvolto utilizzo di bombe all’uranio impoverito ha causato malattie e morte anche tra diversi soldati del contingente italiano che ha utilizzato quei micidiali ordigni a sua insaputa. La necessità di addestrarsi ai voli in terra slava, da parte dei piloti americani di Aviano, li spingeva in quel periodo a utilizzare il cielo delle Dolomiti come una palestra naturale, sfruttando la conformazione orogeografica del territorio. Ma, molto spesso, in modo sconsiderato e pericoloso per la popolazione. I voli radenti, o a bassa quota, erano una consuetudine e un vizio dei piloti statunitensi, al punto che nella base avevano coniato il detto “sotto alle Alpi, ci sono le palme”. Evidente il significato: per i top gun del 31 Fighter Wing, la Val di Fiemme era come il deserto del Nevada: non c’era proprio nulla di cui curarsi, sotto alle ali dei loro jet. Nessuna considerazione né rispetto per la popolazione, i centri abitati e, soprattutto, la vita delle persone.

Un top gun con la valigia in mano

Quel maledetto giorno di febbraio 1998, il capitano Ashby, pilota del Prowler, era al suo ultimo volo prima di tornare negli Stati Uniti, dove si era guadagnato l’ingresso nella scuola di addestramento dei caccia bombardieri F18 per le sue eccelse qualità alla cloche. Al suo fianco, il navigatore Joseph Schweitzer – che per una strana coincidenza aveva un cognome praticamente uguale a quello di Carlo Schweizer, il manovratore della cabina della funivia precipitata nel 1976 e unico colpevole del disastro, condannato per aver disattivato i sistemi di sicurezza al fine di velocizzare l’impianto. William Raney e Chandler, Electronic Warfare Officers, completavano l’equipaggio dell’aereo che era considerato il migliore al mondo nella guerra elettronica, sia per accecare i radar e le difese aeree. Caratteristica del Prowler la copertura in oro della cabina, per proteggere dalle radiazioni emesse e ricevute.

Un proiettile sopra le case

Il volo è in programma alle 13.30, ma il Prowler decolla da Aviano solo alle 14.36. Il motivo del ritardo racconta molto di questa storia cupa: proprio Ashby, al momento di accendere i motori, si ricorda di aver dimenticato il nastro per la telecamera VHS con cui ha intenzione di riprendere il volo, così scende dall’aereo per andare a recuperarla, poi monta la telecamera. Un’abitudine, tra i piloti, o forse un vizio, quello di registrare acrobazie e piroette, imprese da condividere con i colleghi davanti a una birra. Un barilotto di birra pare infatti fosse il premio più in voga nelle scommesse tra i piloti di Aviano per chi compiva l’impresa più ardita e sfacciata. E la più ardita e sfacciata di tutte, la sfida delle sfide, era proprio quella di passare a velocità supersonica sotto ai cavi della funivia, in una sfida di abilità che metteva a rischio la vita delle persone.

Al Prowler viene assegnata la rotta Easy 10, una delle dieci disponibili per i voli di addestramento a bassa quota, che sarebbe una specie di cerchio intorno alle Dolomiti: da Aviano a Cortina d’Ampezzo, poi scendendo verso Ponte di Legno, Casalmaggiore e risalendo verso Riva del Garda, Marmolada e ritorno in Friuli. Ma quando arriva sopra alla Val di Fiemme, Ashby cala vistosamente la quota di volo e la inforca come un rettilineo, al termine del quale c’è la funivia, il “giocattolo” dei top gun di Aviano. Passato il lago di Stramentizzo, il Prowler si abbassa al punto da sorvolare i campanili e le case, già sotto la quota di volo. Non c’è contatto radio, non è previsto dal tipo di volo, ma quando sorvola Molina di Fiemme, il Prowler è già fuori rotta di oltre otto miglia, inspiegabilmente e forsennatamente. Gli americani, dopo, negheranno che lo fosse. Un proiettile lanciato a filo di terra nel cielo del Trentino: viaggia a mille chilometri all’ora e molto sotto la quota di 1000 piedi, ossia 300 metri, fissata proprio dal piano di volo. Per capirci: molto sotto all’altezza minima e molto oltre la velocità massima consentita. Poco dopo una voce dentro l’abitacolo dice “bersaglio in vista” e tutto succede in un baleno. Ashby ha portato il Prowler verso i tiranti della funivia per passarci sotto, nel suo gioco irresponsabile, ma a quella velocità non può vedere la cabina della funivia che sta scendendo e si abbassa verso destra. Il pilota tira bruscamente la cloche per effettuare una brusca e disperata virata a sinistra, ma non può evitare il devastante impatto: l’ala destra del Prowler colpisce il cavo portante della funivia, col timone di coda sbatte contro quello trainante, col jet ormai radente al suolo. Marino Costa, il manovratore dell’altra cabina che saliva vuota e che viene bloccata dal frantumarsi dell’impianto, rimane appeso nel vuoto finché i vigili del fuoco non riescono a tirarlo giù.

Nascondere le prove

Sono le 15.12: dal Prowler arriva ad Aviano una richiesta di atterraggio di emergenza che si verifica alle 15.35. La cabina non aveva toccato terra, sfracellandosi, che l’aereo era già lontano oltre un chilometro e volava via come se non fosse successo nulla. Arriva alla base friulana gravemente danneggiato, un pezzo di coda viene poi ritrovato nei pressi dell’abitato di Masi. Iniziano subito le operazioni di insabbiamento: Ashby fa sparire il nastro VHS con la registrazione del volo e fa sparire anche la scatola nera, peccato che per farlo non spenga il circuito elettrico, quindi tutti i dati sono cancellati per sempre. Per i carabinieri prontamente inviati agli hangar di Aviano, però, non è difficile capire che il responsabile della tragedia è quel Prowler che fanno appena in tempo a fotografare, prima di essere allontanati dai marines con le armi spianate: la base è italiana e gli americani sono teoricamente ospiti, ma gli uomini dell’Arma devono cedere e allontanarsi. Quando i magistrati italiani nei giorni successivi arrivano ad Aviano AB scendendo da un elicottero, forse per dare il senso della gravità dei fatti, trovano il Prowler già pronto per essere smontato, e con resti della fune di acciaio che teneva la cabina nell’ala e nell’impennaggio di coda, oltre a tracce della canapa con cui erano rivestiti i cavi. Le prove schiaccianti del delitto.

Il “club dei mille”

Nei giorni del dolore e della rabbia che seguono emerge il quadro inquietante di top gun che per abitudine e per gioco sfidano il pericolo e mettono a repentaglio l’incolumità dei civili. Si viene a sapere che ad Aviano c’è il “club dei mille”, ossia un’allegra combriccola di piloti che si vanta di passare a mille chilometri all’ora sotto ai cavi delle funivie. Va precisato che per le regole in vigore in Italia, la quota minima per questi jet è di 2000 piedi, ossia 600 metri circa, e 450 nodi (830 km/h). Nel momento dell’impatto contro la funivia del Cermis, l’aereo americano viaggiava a meno di 100 piedi (alcuni testimoni lo hanno visto sfrecciare a 70 metri) e 540 nodi, ossia 1000 chilometri all’ora. Ci sarebbe stato, peraltro, un accordo tra le autorità italiane e quelle americane che escludeva i voli di addestramento a bassa quota per le truppe impegnate in Italia nell’operazione Deliberate Guard: proprio come il Prowler pilotato da Ashby. Il divieto era previsto dalla nota SMA 175 del 21 aprile 1997 (citata anche dalla relazione della Commissione di inchiesta incaricata di indagare sul disastro).

“Qui la gente ha paura”

La tragedia che ha spazzato via la vita di cittadini tedeschi, belgi, polacchi (la vittima più giovane è il 14enne Philip Strzelczyk), austriaci e un olandese, oltre a tre italiani, scoperchia una lunga serie di denunce e richieste di intervento non ascoltate. Da una decina di anni gli abitanti della Val di Fiemme denunciavano i passaggi di quei jet, troppi e troppo bassi. Qualcuno ha anche segnalato la caduta di pietre dalla catena del Latemar, perché gli aerei sfrecciano così forte e così vicini da far tremare le montagne. Si contano 73 tra denunce e segnalazioni e diversi cittadini hanno scritto al 3° Stormo dell’Aeronautica di Verona per lamentarsi. La risposta è salomonica: «Ha il numero di serie dell’aereo?», ossia il numero di targa di un apparecchio che vola a quasi trecento metri al secondo. Senza mezzi termini, dicono «qui la gente ha paura». Le acrobazie funamboliche e i passaggi sotto ai cavi della funivia erano noti a tutti, da anni, tanto che il presidente della Provincia di Trento, Carlo Andreotti, aveva scritto al governo per chiedere un divieto di sorvolo dei centri abitati (allora al capo del governo vi era Romano Prodi, alla Difesa Beniamino Andreatta e ai Trasporti Carlo Burlando). La lettera è del 22 agosto 1996, due anni prima della strage. Andreatta gli ha risposto dopo quattro mesi dicendo in sostanza che i voli a bassa quota sono indispensabili per l’addestramento e che è sostanzialmente colpa dell’eccessiva antropizzazione del territorio montano italiano, troppo popolato per non creare disagi. Vietare i voli è fuori discussione, scrive il ministro. Al massimo l’Aeronautica si può impegnare per disturbare meno possibile.

Colpo di spugna e giurisdizione americana

Fatto sta che per guasti, avarie e atterraggi sbagliati, tra gennaio 1990 e giugno 1994 in Italia ci sono stati 26 incidenti per voli militari. Dal 1919, su 135 incidenti aerei verificatisi in Italia, 42 sono imputabili a velivoli militari: uno ogni 2 anni. Nei tre mesi precedenti la strage del Cermis (che qualcuno ha ribattezzato la strage dei top gun), si sono contati 499 voli a bassa quota, 84 dei quali in Trentino. Lo stesso Prowler pilotato da Ashby ha effettuato 11 voli radenti in sei mesi, prima dello schianto contro la funivia. Per il caso, come si era intuito dalle prime fasi, è in arrivo un gigantesco colpo di spugna. Non senza motivo, a caldo dopo la tragedia, il generale Wesley Clark, all’epoca comandante in capo delle forze USA in Europa, dichiarò che il volo del Prowler «era una missione nazionale statunitense». Il motivo è semplice: Clark aveva messo le mani avanti, invocando l’applicazione della Convenzione di Londra del 1951, ratificata dall’Italia nel 1955 (legge 1335, articolo 7). La quale prevede per i militari NATO «l’esenzione dalla giurisdizione dello Stato territoriale per reati realizzati nello svolgimento di mansioni ufficiali». In poche parole, il capitano Ashby e il navigatore Schweitzer (gli altri due membri dell’equipaggio furono subito prosciolti) avevano diritto di essere processati e giudicati negli Stati Uniti, nonostante il fatto che tutto sia successo in Italia e che la Procura di Trento avesse ipotizzato i reati di disastro, omicidio colposo plurimo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.

Corte marziale: assolti e felici

Davanti alla Corte marziale riunita a Camp Lejeune, in North Carolina, Ashby e il navigatore furono processati per violazione dei propri doveri, danno colposo a proprietà militare (l’aereo), danno colposo a proprietà non militare (la funivia), strage e omicidio colposo. Mentre il procuratore colonnello Daugherty fece una requisitoria severissima sulla condotta di Ashby, l’avvocato dei piloti disse che le manovre erano state “ragionevoli”. Il primo fu assolto, la posizione del secondo fu archiviata. Schweitzer ammise poi la distruzione del nastro con la registrazione del volo e patteggiò per l’accusa di intralcio alla giustizia e complotto per nascondere materiali probatori per cui Ashby fu invece condannato a sei mesi di reclusione (ne ha scontati 4 e mezzo) e radiato con disonore dal corpo dei marines. Nel 2008 ha chiesto l’annullamento del provvedimento per non perdere la pensione.

L’inchiesta americana ha appurato che prima di quel giorno non aveva mai effettuato sorvoli a bassa quota in Italia e che né lui né i suoi colleghi avessero bisogno di quell’addestramento, evidentemente doveva essere proprio un volo-premio da ricordare portandosi via negli Stati Uniti il VHS dell’“impresa”. Dopo il verdetto americano, il Manifesto ha titolato «Sono morti di freddo», mentre Massimo D’Alema, diventato nel frattempo presidente del Consiglio, si espresse così sulla decisione dei giudici statunitensi: «Non commento le sentenze in Italia, figuratevi se lo faccio con quelle americane». Incontrando poi poco dopo Bill Clinton, ospite a Roma in quei giorni, come se nulla fosse successo.