A oltre 6500 anni luce sopra il piano della Via Lattea, dove lo spazio sembrava vuoto e privo di fenomeni estremi, è esplosa una stella massiccia lasciando dietro di sé un guscio di gas e una pulsar in fuga: è la storia di Calvera, raccontata in un nuovo studio guidato dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dall’Università di Palermo, sottoposto a revisione paritaria e pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Grazie a osservazioni ai raggi X, radio e gamma, i ricercatori hanno potuto confermare l’associazione tra la pulsar Calvera e un raro resto di supernova, dimostrando che persino le regioni più periferiche della galassia possono ospitare eventi di questo tipo. «Le stelle massicce si formano quasi esclusivamente sul piano galattico, dove la densità del gas è più alta», spiega Emanuele Greco, aggiungendo che trovarne i resti a simili distanze dal piano è «estremamente raro» e che si tratta di un risultato che ribalterebbe l’idea di zone tranquille e inattive. Tutti risultati che mostrano che anche ai margini della Via Lattea possono celarsi processi energetici intensi.

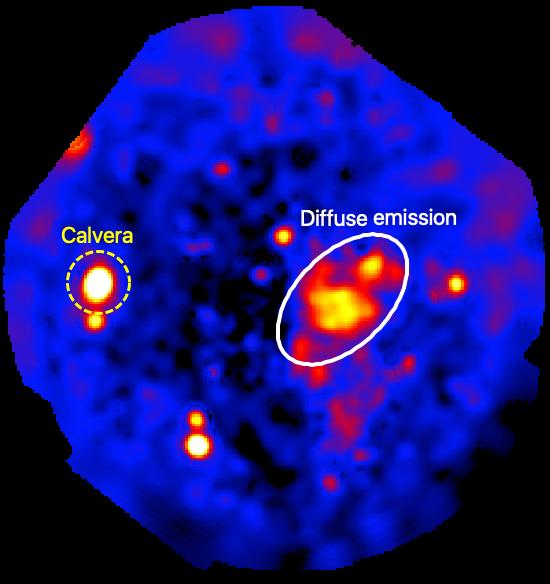

Fino a oggi, le supernove – le esplosioni che segnano la fine della vita delle stelle massicce, cioè almeno otto volte più grandi del Sole – venivano osservate quasi esclusivamente nel piano galattico, la zona più densa della Via Lattea dove il gas abbondante favorisce la formazione stellare. La presenza di un resto di supernova così lontano da quella fascia ha quindi sorpreso gli astronomi. Per individuarlo, il team ha combinato diversi strumenti: il radiotelescopio europeo Lofar – che nel 2022 aveva rivelato una struttura quasi circolare a bassa frequenza – il satellite Xmm-Newton dell’Agenzia spaziale europea (Esa) – che ha fornito dati sui raggi X emessi dal gas caldo – il telescopio spaziale Fermi – sensibile ai raggi gamma – e il Telescopio nazionale Galileo, che ha permesso di rilevare filamenti di idrogeno ionizzato. Insieme, queste osservazioni hanno mostrato che anche in regioni rarefatte – cioè con poca materia – possono attivarsi processi capaci di produrre radiazioni molto energetiche, comprese quelle gamma, che di solito richiedono ambienti molto più densi. La storia evolutiva di Calvera appare quindi legata a una progenitrice che, pur nata vicino al piano galattico, è riuscita a spostarsi fino a quote elevate prima di esplodere.

In particolare, gli autori hanno stimato [1] che il sistema si trovi a una distanza tra 13.000 e 16.500 anni luce e che abbia un’età compresa fra 10.000 e 20.000 anni, valori compatibili sia con il guscio di supernova sia con la pulsar Calvera, che oggi mostra un moto di fuga di circa 78 milliarcosecondi all’anno. L’analisi dei raggi X ha rivelato che il gas all’interno del resto di supernova raggiunge temperature di milioni di gradi e che l’esplosione ha incontrato addensamenti locali di materia, capaci di accendere emissioni energetiche nonostante l’ambiente rarefatto. Le osservazioni ottiche hanno inoltre mostrato filamenti di idrogeno ionizzato, ulteriori tracce del passaggio dell’onda d’urto. «Abbiamo dimostrato che anche in ambienti apparentemente vuoti possono esserci condizioni sufficienti a generare emissioni X e gamma. Questa scoperta ci invita a guardare con occhi nuovi alle periferie della Via Lattea» sottolinea [2] Greco, aggiungendo che il legame tra la pulsar e il suo resto di supernova suggerisce dunque che alcune stelle massicce riescano a sfuggire dal piano galattico e a esplodere in regioni remote, aprendo nuove prospettive sulla dinamica e sulla distribuzione delle supernove nella nostra galassia.