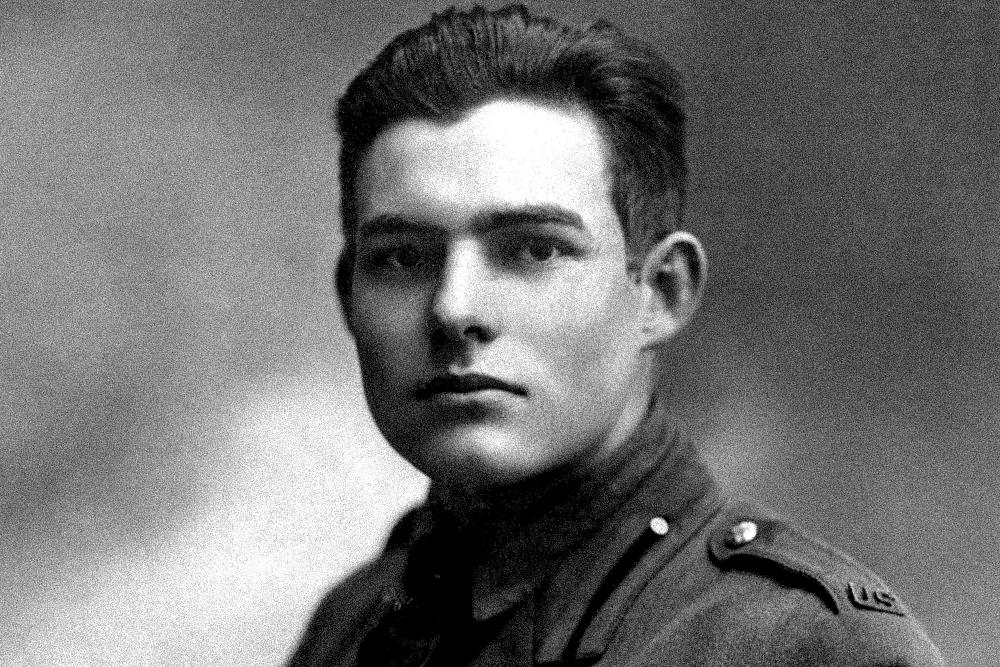

Quando da adolescente lessi per la prima volta Hemingway e mi innamorai di Hemingway, non m’innamorai di certo di Addio alle armi. Non mi piacque e non lasciò nessuna impronta nel mio cuore. In breve Addio alle armi è il racconto, in parte autobiografico, dell’esperienza vissuta dal giovane Hemingway al fronte italiano durante la prima guerra mondiale. Nel 1917 gli Stati Uniti erano appena entrati in guerra. Hemingway si fa assegnare come volontario al rifornimento di uno spaccio a pochi chilometri dalle trincee; nelle vicinanze di Fossalta di Piave. Si muove tra il fuoco dei cannoni e dei mortai su una semplice bicicletta per distribuire cibo, cioccolata e sigarette ai soldati al fronte. Pochi mesi dopo nella notte tra l’8 e il 9 giugno, viene colpito da un mortaio da trincea. Sopravvissuto all’esplosione, viene trasportato in un ospedale da campo e infine ricoverato in un ospedale di Milano dove trascorrerà parte della sua convalescenza e s’innamorerà di una bella e giovane infermiera. Da quell’esperienza nacque Addio alle armi. Ma la prima volta che lessi Addio alle armi non capii l’insistenza di Hemingway nel descrivere la vita militare, la guerra e la devastazione che provoca. La verità è che a sedici anni non ero ancora pronta per Addio alle armi.

Che m’importava da adolescente di quella follia che parlava di uomini che marciavano, morivano, combattevano e s’ammazzavano per qualche oscura e altrettanto folle ragione che si chiamava Prima Guerra Mondiale? Che rapporto aveva con la mia vita? Nessuno. Fu così che mi dimenticai di Addio alle armi e lo liquidai, mettendolo nello scaffale dei libri destinati a essere dimenticati e mai più aperti. Dopo quello che è accaduto in questi ultimi due anni, tornai a rileggere Addio alle armi e stavolta lo lessi con occhi nuovi.

Quando la mattina scorro le notizie sui giornali, ho quasi l’impressione di essere precipitata in un romanzo distopico. Di contino sento attorno a me parole come «genocidio», «riarmo», «bombe». Mi domando come sia possibile che nel XXI secolo sia sopravvissuto qualcosa di tanto folle e barbaro e insensato come guerra. Quanto è accaduto, sta accadendo e continua ad accadere a Gaza mi ha lasciato addosso un senso d’orrore inesprimibile.

E tutte le parole che mi sono rimaste incastrate in gola, tutto quello che vorrei dire e scrivere e gridare sulla guerra e contro la guerra, Ernest Hemingway lo disse per me. In un modo tanto sincero e autentico che oggi, a distanza di quasi cento anni dalla pubblicazione di Addio alle armi, le sue parole risuonano ancora potenti e necessarie.

«Fatta eccezione per tre anni, da quando è stato scritto c’è stata quasi sempre una guerra di qualche tipo. Qualcuno si chiedeva perché questo tizio fosse così preoccupato e ossessionato dalla guerra, e forse ora, a partire dal 1933, è chiaro perché uno scrittore dovrebbe interessarsi al continuo, prepotente, mortifero e sciatto crimine della guerra».

Ma Hemingway, che la guerra l’aveva vissuta e conosciuta, non attraverso un film o qualche racconto di seconda mano, ma attraverso i propri occhi, non si limitò a definire la guerra un crimine. Ma disse a chiare lettere: «ma è la ponderata opinione dell’autore di questo libro che a combattere le guerre siano le persone migliori, o diciamo pure semplicemente le persone, anche se più ci si avvicina alle zone di combattimento e più si incontrano persone migliori; ma a provocare, iniziare e far scoppiare le guerre sono le solite rivalità economiche e i porci che ne traggono profitto. Ritengo che tutti quelli che hanno da guadagnare da una guerra e che contribuiscono a causarla andrebbero fucilati il giorno che inizia, da rappresentanti accreditati dei leali cittadini di quei paesi che si accingono a combatterla».

Ecco, queste parole non sono soltanto un manifesto contro la guerra, ma sono anche una presa di posizione netta che ci fanno capire quale fosse il ruolo e il valore dell’intellettuale ai tempi di Hemingway. E quale dovrebbe esserlo oggi.

Qualche tempo fa sono stata testimone di una polemica feroce che ha investito uno dei più grandi divulgatori del mondo storico italiano e che nella sua particolarità ritengo meriti di essere menzionata. Sto parlando di Alessandro Barbero. E voglio menzionare questa vicenda in un articolo che parla di Hemingway perché risponde a quella domanda che prima o poi ogni lettore si sente rivolgere almeno una volta nella vita: perché leggiamo? A cosa serve la lettura?

Nel mese di Aprile, quando il dibattito pubblico in Italia ruotava incessantemente attorno al tema e al problema del riarmo, Alessandro Barbero nel corso di un intervento pubblico ha detto: «ho l’impressione che l’epoca nostra assomigli sempre più agli anni che hanno preceduto lo scoppio della prima guerra mondiale». All’epoca c’era una grande paura, la paura di essere invasi e tutti dicevano più o meno le stesse cose: «il nostro paese è debole, siamo circondati da nemici cattivissimi, dobbiamo riarmarci perché non siamo abbastanza sicuri».

Il discorso di Barbero aveva delle implicazioni politiche, e ovviamente si può essere o non essere d’accordo con la sua analisi, ma ciò che mi ha sorpresa non è stato il fatto che il suo discorso fosse diventato oggetto di critiche, una cosa naturale in una democrazia, ma che le critiche rivolte a Barbero non riguardassero la tesi che aveva esposto e le conclusioni a cui era arrivato, ma il fatto puro e semplice che avesse tenuto quel discorso. In breve, a detta di alcuni, Barbero in quanto medievalista deve parlare del medioevo. Punto. Tutto il resto non è di sua competenza.

Al di là del fatto che ridurre Barbero alla sua specializzazione significa farne una scimmia ammaestrata, c’è un fraintendimento enorme dietro la pretesa che uno storico si mantenga neutrale, imparziale, che non abbia idee politiche o visioni politiche e che queste ultime non influenzino in qualche modo le sue narrazioni.

La letteratura è politica. L’arte è politica. La filosofia è politica. Come lo è la Storia. Persino la scelta di cosa raccontare è già di per sé una presa di posizione politica ben precisa. Politica intesa non come «vota questo o quel partito», ma intesa come riflessione, partecipazione e analisi critica di ciò che significa pensare, vivere e dialogare nel mondo di oggi.

Tolstoj fu scrittore, romanziere, storico per passione e filosofo per vocazione. Orwell non avrebbe mai scritto 1984 e Pasolini non sarebbe stato Pasolini se non avessero preso posizione ora contro il comunismo ora contro il fascismo. E tutto ciò che ne consegue. Non c’è pagina di Dostoevskij in cui storia, politica, giurisprudenza, economia e psicologia siano un tutt’uno.

Cultura non significa sapere tanto ma pensare molto. Significa mettere in relazione. Non puoi relegarla in comportamenti stagni, in camere non comunicanti. Oggi invece abbiamo un abbondanza di esperti, tecnici, specialisti, ma abbiamo pochi intellettuali degni di questo nome. La Storia si è ridotta a un ammasso di date da memorizzare, la letteratura a un ammasso di pagine da collezionare, perfino l’arte spesso e volentieri è analisi delle tecniche pittoriche e delle peculiarità stilistiche che vi sono dietro, più che discorso sui sentimenti e sulle idee che un artista ha voluto metterci dentro.

Ma a cosa serve leggere, se non per imparare ad esprimere, dar voce e provare ad avere un pensiero critico sulle questioni che davvero contano? A cosa serve leggere Hemingway, Celine, Omero, Tolstoj che ci hanno regalato pagine tanto drammatiche e sofferte e dolorose sulla guerra se poi nelle guerre che viviamo nel nostro oggi il cervello dobbiamo spegnerlo e mandarlo in soffitta? Alcuni invece vedono nella letteratura soltanto un ozioso passatempo.

Ernest Hemingway, convinto che lo scopo di un artista fosse sfidare i Soloni di turno, avrebbe lanciato uno sguardo sconvolto, in parte incredulo, in parte arrabbiato, a chi gli avesse detto che uno scrittore deve restare neutrale e non prendere posizione. Non avrebbe capito il significato della parola imparzialità, e avrebbe lanciato occhiate sempre più nervose alla porta se avessi tentato di convincerlo che l’arte e la politica sono due cose ben distinte. Ed è questa dimensione a tutto tondo della cultura che dobbiamo recuperare, ecco perché credo che leggere Hemingway oggi non sia solo doveroso ma necessario.