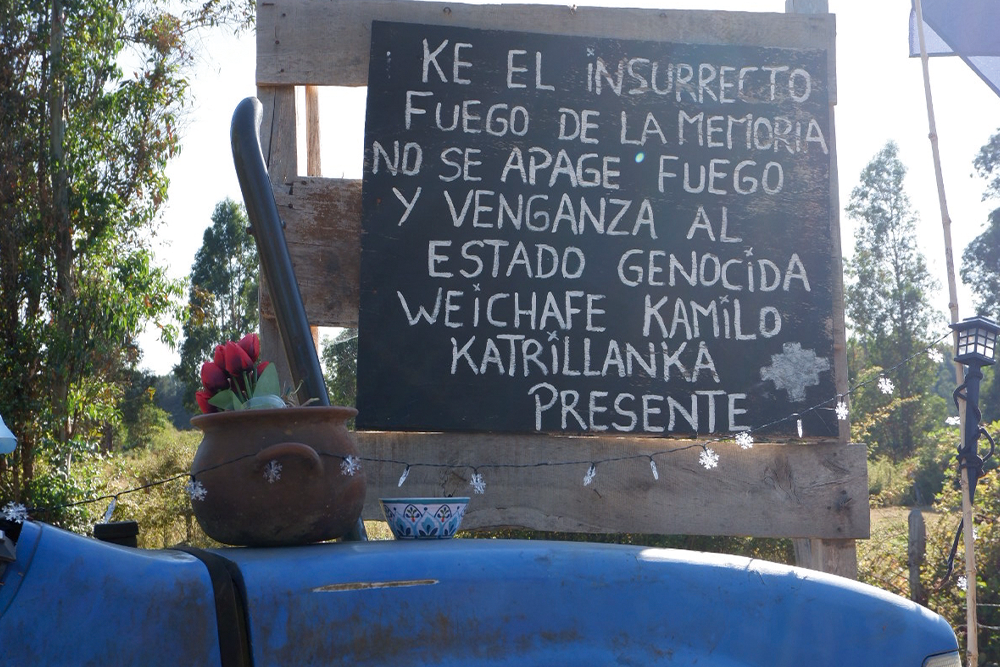

A lato della strada, un trattore blu è circondato da bandiere mapuche, che si agitano insieme alle fronde degli alberi quando il vento soffia. Le ruote ormai sgonfie sono afflosciate sul terreno. Il volto di Camilo Catrillanca mi fissa serio dalla fotografia appoggiata sul mezzo. Si trovava su questo trattore quando, il 14 novembre 2018, una pallottola lo ha raggiunto alla base del cranio. A sparagli alle spalle è stato Carlos Alarcón Molina, carabinero del gruppo antiterrorismo denominato Comando Jungla. Un omicidio a sangue freddo. Camilo, 24 anni, era già un weichafe, guerriero difensore del popolo e della terra. «Che il fuoco ribelle della memoria non si spenga», recita un cartello apposto sul trattore. «Né il carcere né le pallottole spegneranno la lotta del mio popolo. Camilo Catrillanca vive per sempre».

Morire per il diritto a esistere

Camilo è stato ucciso nel corso di un’operazione di polizia portata a termine all’interno della comunità di Temucuicui. Non è l’unico rappresentante di una comunità mapuche ucciso dalle forze dell’ordine, sparito o morto in circostanze poco chiare. Il 3 gennaio del 2008 Matias Catrileo, 22 anni, fu ucciso da un colpo di arma da fuoco esploso dal capo dei carabineros Walter Ramírez nel corso di una operazione di recuperación, ovvero l’occupazione da parte dei mapuche di una porzione di terra originariamente di loro proprietà, sottratta illegalmente dallo Stato e rivenduta a privati – imprese forestali come Mininco o Arauco, che in Cile hanno fatto i miliardi con l’industria del legno, multinazionali o famiglie di coloni. Prima di lui c’era stato Edmundo Alex Lemún Saavedra, 17 anni, anche lui ucciso durante una recuperación nelle terre di cui si era appropriata la Mininco da un colpo di pistola alla testa esploso dal carabinero Marco Aurelio Treuer. Ma c’è anche Macarena Valdés, 33 anni, che aveva lottato contro la costruzione dell’idroelettrica sul fiume Tranguil ed “è stata suicidata”, impiccata a una corda, il 22 agosto del 2016. E Nicolasa Quintremán, attivista mapuche conosciuta in tutto il mondo per la sua strenua lotta contro l’idroelettrica Ralco (ex ENDESA, oggi ENEL), il cui corpo è stato trovato a galleggiare nel bacino della diga. Probabilmente scivolata, hanno detto, possibilità che ai compagni di lotta e a tutto il popolo mapuche suona più che inverosimile. E poi Emilia Herrera, i fratelli Huenupe Pavián, Jorge Suárez Marihuan. E molti, molti altri.

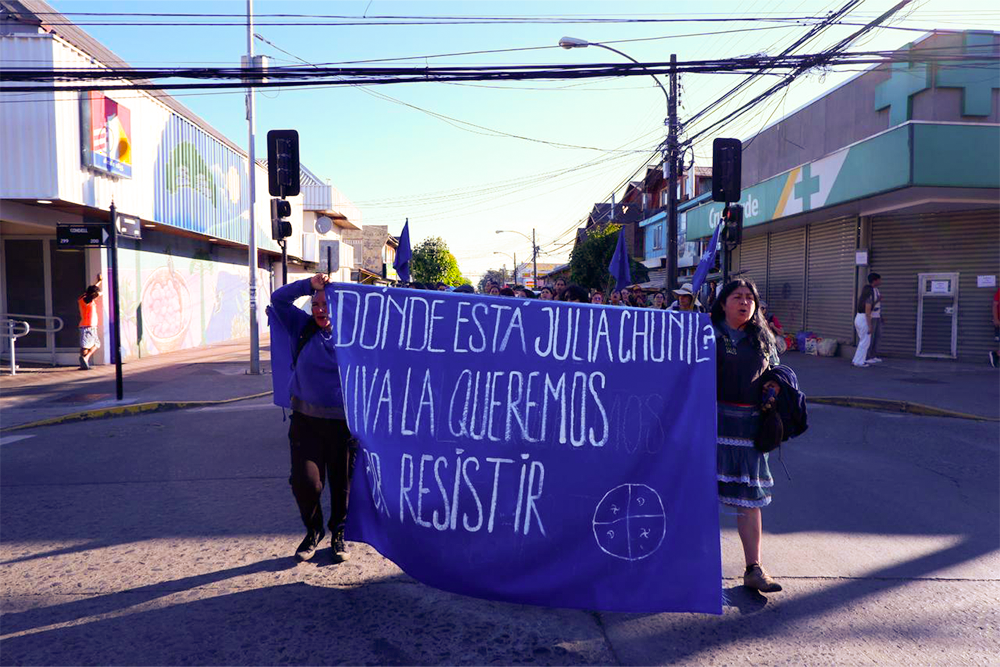

L’ultima di questa macabra lista è Julia Chuñil Catricura. Capo della comunità Putraguel, 72 anni, sparita nel nulla l’8 novembre del 2024 insieme ai suoi cani mentre si trovava all’interno di un territorio recuperato di proprietà di Juan Carlos Morstadt Anwandter, discendente di una delle più potenti famiglie di coloni tedeschi del Paese. La sua scomparsa ha generato un’ondata di mobilitazioni in tutto il Cile, con manifestazioni organizzate ogni 8 del mese a Santiago e in tutte le principali città per chiedere verità e giustizia. Otto mesi dopo, le indagini procedono a rilento, dopo essere passate per le mani di almeno quattro distinti procuratori e, secondo l’avvocato che rappresenta il figlio, con varie irregolarità [1] nel procedimento.

La terra non si compra, si recupera

«In genere, per farlo ci troviamo in tanti. Tagliamo il filo spinato e occupiamo la terra». Ho conosciuto Mariela a una delle manifestazioni per Julia Chuñil. Mentre parliamo, scalda sul fuoco le humitas preparate da sua madre, un piatto tipico cileno a base di mais. I cani, fermi sull’orlo della porta, annusano l’aria. «Funziona così: prima si fanno delle barricate per le strade, con pneumatici incendiati e altri oggetti, in modo che i veicoli dei carabineros e delle imprese forestali non possano arrivare. Poi si corre nel territorio che si vuole occupare, si pianta una bandiera mapuche e si costruiscono case di fortuna, che vengono migliorate col tempo. È necessario che ci sia qualcuno a presidiare costantemente, per evitare che vengano distrutte in nostra assenza».

Le recuperaciónes sono lo strumento con il quale la popolazione mapuche si riappropria delle terre che le appartengono da secoli e che lo Stato cileno ha sottratto con la violenza a più riprese, a partire dal XIX secolo. Tra il 1861 e il 1883, una serie di campagne militari portarono all’annessione dell’Araucania e all’imposizione [2] dell’autorità legale dello Stato sulla popolazione nativa. Le terre furono sottratte ai loro legittimi proprietari per essere date in mano a soggetti privati. Solamente una piccolissima parte dei territori ancestrali originari (poco più del 6%) vennero riconosciuti di proprietà del popolo mapuche, attraverso documenti detti “Titulos de Merced”. Il furto delle terre e il massacro della popolazione mapuche fu chiamata dallo Stato “pacificazione dell’Araucania”.

Un terzo delle terre concesse ai mapuche tramite i Titulos de Merced venne loro sottratto nel corso degli anni ’30 del ’900. Il tentativo di Allende di restituirne almeno una parte ai legittimi proprietari fu cancellato dalla campagna di privatizzazioni di Pinochet. Durante la dittatura, tra il 1973 e il 1990, almeno 136 attivisti mapuche vennero dichiarati scomparsi o uccisi, mentre venne legalizzato il furto delle terre da parte dello Stato e criminalizzata la resistenza nativa, con l’introduzione di norme (come la legge antiterrorismo) oggi ampiamente riprese dal governo attuale.

Dalla fine degli anni ’90 a oggi, la recuperación delle terre è lo strumento principale con il quale la popolazione mapuche sta piano piano recuperando pezzetti di terreno. In alcuni dei territori occupati il livello del conflitto è minore, perché quelli che lo Stato ritiene i legittimi proprietari non sono troppo interessati a riprendervi possesso. Poi ci sono quelle ad alto livello di conflitto, dove in qualunque momento può capitare una retata o un’operazione di polizia. Come la recuperación nella quale vive Mariela. «Questa casa è stata costruita in due giorni dopo un’operazione simile a quelle che ti ho raccontato». Una volta che l’operazione è conclusa, si cerca di dimostrare che le terre appartenevano ai nonni, ai bisnonni di chi sta occupando. Mariela, per esempio, è titolare di un Titulo de Merced. Nonostante questo, è già stata incarcerata e si trova ora ad affrontare un processo per il reato di occupazione, grazie a una delle nuove leggi introdotte dal governo “socialista” di Boric. Di fatto, non c’è una sola tra le persone che ho incontrato che non sia stata arrestata almeno una volta. «Tutti qui hanno documenti che dimostrano che le terre appartenevano ai loro antenati. Ma è una battaglia lunga. C’è anche molta gente che quei documenti non li ha più, ma non intende comunque andarsene».

«La lotta ha l’andamento delle onde del mare» dice Pedro. Anche lui vive in una recuperación, ma a basso livello di conflitto. «Si conquistano le terre, poi si perdono, poi si torna a conquistare qualcosa di più, poi si perde di nuovo. Però è un andamento in salita, quello che ci rimane è sempre un pezzo in più. La retrocessione che stiamo affrontando ora è la più forte che abbiamo vissuto in un lunghissimo tempo». Sul suo viso si dipinge un sorriso amaro. «Speriamo che la riconquista sia altrettanto intensa». Pedro ha militato per tanti anni nella CAM, la Coordinadora Arauco-Malleco, autrice per decenni di quelli che lo Stato definisce atti di “violenza politica” – sabotaggi, occupazione dei terreni, incendi a macchinari delle aziende. Il suo leader, Hector Llaitul, è stato condannato nel 2024 a 23 anni di carcere per reati contro l’autorità statale. Nella visione di Llaitul, la restituzione delle terre non può avvenire entro i confini dettati dallo Stato neoliberale (acquistandole, per esempio), ma solamente per mezzo delle recuperaciónes.

Lo Stato cileno continua oggi a depredare terre che non gli appartengono, al fine di svenderle alle multinazionali (come ENEL) che in questo modo si arricchiscono enormemente. Lo storico cileno Igor Goicovic Donoso spiega che, in questo contesto, il governo cerca di nascondere l’altissima conflittualità esistente tra comunità locali e istituzioni nella zona dell’Araucania, minimizzando anche il ruolo degli attori sociali che ne sono protagonisti attraverso tutti gli strumenti che ha a disposizione – mezzi di comunicazione, discorsi istituzionali, repressione, clientelismo e così via. Nel 2019, al fine di intensificare la repressione, il governo Piñera ha introdotto in Araucania lo stato di emergenza. L’attuale governo Boric, che aveva promesso di essere di orientamento socialista e di tutelare gli interessi delle popolazioni native, ha prorogato ulteriormente lo stato di eccezione, emanando anche alcune leggi che i mapuche denunciano essere studiate apposta per contrastare la lotta per la terra.

Tra queste, è stata “perfezionata” la legge antiterrorismo [3]mutuando alcuni elementi dal modello [4]statunitense e tedesco. In particolare, sono state aggravate ulteriormente le pene per tutti i reati che lo Stato ritiene di matrice terrorista. Tra questi non vi sono solo sequestri, torture, omicidi, lesioni a pubblico ufficiale e mutilazioni di vario genere, ma anche l’incendio di macchinari o edifici, anche se vuoti, come anche di «impianti di distribuzione o generazione di energia elettrica», così come l’utilizzo di mezzi esplosivi o incendiari. Già negli anni precedenti [5], la legge veniva applicata in Araucania molto più che nel resto del Paese, permettendo di applicare la carcerazione preventiva a un elevato numero di leader delle comunità – tanto da costare allo Stato una condanna da parte della Corte Interamericana per i Diritti Umani, nel 2014. A questa si aggiunge la legge contro le occupazioni illegali (Ley de Usurpaciones), che fissa nuove pene e nuove forme di commissione del reato. Chi occupa rischia [6]ora dai 541 giorni ai 5 anni di carcere, mentre se il proprietario della casa o del terreno occupato usa violenza per liberare la proprietà incorre al massimo in una multa. Al contrario, gli occupanti finiscono in cella anche se non arrecano danni all’immobile o al terreno. Inoltre, tanto la polizia quanto i cittadini comuni sono autorizzati a procedere a detenere chi occupa illegalmente ed è colto in flagranza di reato.

Una terza controversa legge approvata dal governo Boric è infine la Nain-Retamal, che rafforza i poteri di polizia e carabineros introducendo il concetto di presunzione di legittima difesa e razionalità nell’uso della forza, oltre ad aggravare le pene nel caso di reati commessi contro le forze dell’ordine. «Praticamente ora il rischio è che se mandi a quel paese un agente, quello può spararti senza nemmeno doversi giustificare» è un commento che sento ripetere abbastanza di frequente da più persone.

Prigionieri politici

L’intensificarsi della repressione contro la popolazione in lotta ha riempito le carceri da Santiago in giù di prigionieri politici mapuche. Secondo l’organizzazione Prison Politica Mapuche [7], alla fine del 2024 questi erano quasi un centinaio, ma i numeri sono in aggiornamento. Questi si trovano in carcere per via «delle loro azioni, idee e opinioni in relazione alle rivendicazioni sociali e politiche proprie del popolo mapuche». I prigionieri politici mapuche, spiega l’organizzazione, non godono di alcuna garanzia durante i processi, trovandosi spesso con condanne superiori a parità di reato o venendo incarcerati preventivamente in misura di molto superiore alla popolazione cilena. Sono inoltre soggetti a condanne esemplari che mirano a distruggere qualsiasi espressione politica di ricostruzione della nazione mapuche, ad esempio tramite la feroce persecuzione delle rivendicazioni territoriali e delle occupazioni. La loro vita in carcere è inoltre resa più complicata tramite violazioni quotidiane quali impedire l’ingresso di cibo mapuche in carcere, limitare l’esercizio della spiritualità, impedire ai familiari di andare a trovare i detenuti se indossano abiti tradizionali mapuche e così via.

Mariela, che svolge lavori a contatto con i detenuti, mi spiega inoltre che per poter difendere adeguatamente un mapuche un avvocato o un procuratore deve avere una formazione specifica, al fine di praticare una difesa adeguata di fronte alla persecuzione statale. «Tuttavia, è difficile che queste figure siano di stanza in un territorio mapuche a lungo. In genere li tengono per un anno e poi li spediscono da qualche altra parte, di modo che sia impossibile per i mapuche accedere a un diritto alla difesa adeguato».

Razzismo e violenza strutturale

A quanto detto si aggiunge il fatto che il razzismo [2] contro la comunità mapuche permea in maniera strutturale la società cilena, che pratica forme di esclusione sociale accompagnate da un discorso sui mezzi di comunicazione fortemente discriminatorio, funzionale a criminalizzare la protesta e delegittimare le loro rivendicazioni. All’interno delle recuperaciónes si vive per lo più grazie al baratto (trafkin nella lingua mapuche, il mapu gundun), anche perché è impossibile per un mapuche trovare lavoro e, quando questo accade, spesso il compenso è molto più basso rispetto a quello riconosciuto a un cileno. Spostarsi dalla comunità in città come Temuco o Cañete per assistere alle proprie udienze richiede una preparazione che può durare settimane, per raccogliere il denaro sufficiente per un pieno da 50 euro da mettere alla macchina.

Nel 2022, secondo i dati del governo, in Araucania (dove si concentra il 51% della popolazione rurale mapuche) il tasso di povertà multidimensionale (ovvero che riguarda più aspetti della vita, come salute, educazione, lavoro) riguardava [8]quasi il 20% della popolazione nativa del Cile, con una media nazionale pari al 15%. Nel 2018, la Conferenza Latinoamericana delle Scienze Sociali ha rilevato [9] che, a fronte di una generale diminuzione della povertà nelle aree rurali del Cile, questo non è valso per le comunità mapuche. La media degli stipendi della popolazione tra i 15 e i 64 non raggiunge il salario minimo cileno, con alti livelli di precarietà lavorativa e lavoro informale. Nonostante lo Stato voglia a tutti i costi incorporare la Nazione mapuche entro i propri confini, insomma, non garantisce poi al suo popolo i requisiti basilari per la sopravvivenza.

In questo contesto di povertà diffusa, la rivendicazione territoriale è di centrale importanza per la popolazione mapuche, perché il legame con la terra costituisce il fondamento primario dell’esistenza di questo popolo. Difendere la terra dagli abusi e dagli espropri significa letteralmente difendere l’esistenza della popolazione, che rigetta l’idea dominante secondo la quale l’unico modello di sviluppo accettato è quello della modernità occidentale e reclama il diritto all’autodeterminazione e alle proprie terre ancestrali. Di fatto, come scrive lo storico Donoso, «le forme di violenza impiegate oggi dalla società mapuche in conflitto sono espressione di autodifesa di fronte agli assalti del capitalismo (compagnie di legname, agroesportatrici, idroelettriche), appoggiati da un crescente accerchiamento militare imposto dai carabineros nella zona. La resistenza non è terrorismo, come scrivono i mezzi di informazione al servizio del capitale».