«Credere in qualcosa non è sufficiente. Per ottenere dei cambiamenti, bisogna essere disposti a prendere posizione per difendere ciò in cui si crede». Con queste poche parole Edward Snowden, informatico e attivista statunitense, noto per aver reso pubblici alcuni dettagli dei programmi di sorveglianza di massa ideati dal Governo USA (e per questo perseguitato), spiegava al mondo il senso della democrazia: una forma di Governo in cui il potere viene esercitato dal popolo, il quale però ha l’onere di mostrarsi coraggioso e forte nel difendere i propri diritti e sostenere le volontà collettive. C’è un altro punto però su cui è importante riflettere, e che fa la differenza fra cittadini consapevoli e passivi “esecutori di leggi”.

Partiamo da un presupposto: la democrazia non ha bisogno di una sedia su cui starsene comoda. Necessita piuttosto di gambe forti che la sorreggano e la portino lontano. Ad oggi – e le imminenti elezioni ne sono una dimostrazione – si tende a pensare che per cambiare le cose occorra capovolgere totalmente i vertici più alti, assicurarsi un posto di rilievo, una seduta di qualche tipo purché, insomma, ci si sieda. Ma la democrazia non si risolve necessariamente con la presa o la perdita del potere. Essa vive anche (forse soprattutto) di opposizione, di movimenti sociali, di partecipazione collettiva. Non si tratta solo di parole consolatorie, ma di una presa di coscienza di una realtà che spesso a narrazione dominante tende a sottodimensionare, probabilmente perché è decisamente più funzionale fare credere ai cittadini che la democrazia sia quella cosa che si esercita una volta ogni qualche anno mettendo una scheda nell’urna e non una pratica quotidiana.

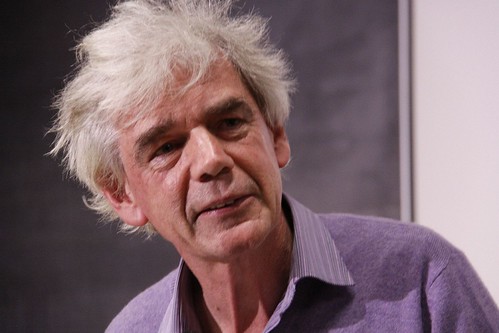

L’irlandese John Holloway, sociologo, filosofo, giurista, saggista, accademico e autore di un libro pubblicato negli anni 2000 dal titolo “Cambiare il mondo senza prendere il potere”, riflette proprio su questo aspetto, cercando di scardinare alcune concezioni che, se fossero superate, potrebbero rappresentare per davvero un radicale cambiamento. Viviamo in un mondo che non ci piace? Siamo sottoposti a regole che non reputiamo giuste? Non c’è tempo per pensare allo Stato e al suo potere. La maniera più immediata di agire per dare un chiaro segnale è “il grido, il rifiuto, la negazione”. Tutti i tentativi passati di rivoluzionare il mondo puntando a conquistare lo Stato, dice Holloway, sono falliti perché hanno di fatto disperso le proprie energie dove non avrebbero dovuto neppure impiegarle. Ispirandosi all’esempio messicano degli zapatisti (di cui parleremo più avanti), l’autore, pur non avendo risposte e soluzioni certe da seguire come un mantra (si tratta pur sempre di scienze sociali, non di geometria) solleva alcuni dubbi e stimola il pensiero, partendo dal concetto che cercare di trasformare la società attraverso lo Stato è sbagliato. Prima di procedere oltre, può essere utile leggere queste poche righe, che altro non sono che la trascrizione di un discorso tenutosi a Vienna nel 2004, in cui Holloway spiega chiaramente il suo pensiero: «Cambiare il mondo senza prendere il potere significa quello che dice di significare, ovvero che dobbiamo cambiare il mondo, questo è chiaro. E che non dobbiamo pensare alla lotta per cambiare il mondo come a una lotta incentrata sullo Stato e sulla presa del potere statale. È importante sviluppare le nostre strutture, i nostri modi di fare le cose. La rivoluzione che ho in mente deve essere pensata come una domanda piuttosto che come una risposta. Il modo in cui abbiamo cercato nell’ultimo secolo di trasformare la società attraverso lo Stato è fallito. Quindi questo ci lascia con la conclusione che dobbiamo provarlo in qualche altro modo. Non possiamo semplicemente rinunciare all’idea di rivoluzione. Penso che quello che è successo negli ultimi anni è che le persone sono giunte alla conclusione che, poiché la trasformazione della società attraverso lo Stato non ha funzionato, la rivoluzione è impossibile. La mia argomentazione è proprio il contrario, che in effetti la rivoluzione è ovviamente più urgente che mai. Ma questo significa ripensare a come possiamo farlo, cercando di trovare altri modi».

La disobbedienza civile

Anche se per Holloway «una società ideale sarebbe auto-creante. Se si autocrea, se si autodetermina; allora, in un certo senso, non ha senso progettare un’organizzazione ideale, perché l’organizzazione ideale sarebbe creata dalla società stessa», arriva un certo punto in cui bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà è che esiste uno Stato che segue delle gerarchie, promulga delle leggi e pretende che queste vengano rispettate. Attenzione, rispettare e accettare sono due concetti diversi: possiamo infatti decidere di avere riguardo per una certa regola, ma non per questo ritenerla giusta. In questa specie di “spaccatura”, in questo dualismo emotivo che oscilla tra l’obbligo e una serie di valori che i cittadini reputano imprescindibili, si inserisce una forma di lotta politica che prende il nome di disobbedienza civile. Questa sopraggiunge quando un certo numero di persone prende consapevolezza che le proteste non ottengono più l’attenzione che gli spetta, che le strategie utilizzate fino a quel momento per insinuare un cambiamento non funzionano più e che anzi il Governo ha adottato un modus operandi che sembra non rispettare i principi cardine della costituzione (e che sfocia nell’illegalità). In altre parole, chi pratica disobbedienza civile si oppone in maniera non violenta ad alcune disposizioni governative, e lo fa nell’interesse della collettività (nonostante la maggior parte delle volte la maggioranza remi dalla parte opposta). L’obiettivo è quello di accendere i riflettori su una certa cosa e interrompere – o almeno ostacolare – il suo normale iter, stimolando dibattiti e portando all’attenzione la necessità di cambiare alcuni aspetti della società. Inutile dire che lo Stato non vede di buon occhio tale atteggiamento, che di fatto è sinonimo di un malcontento (e in alcuni casi rivela un abuso di potere). Per questo non accade praticamente mai che la disobbedienza civile sia riconosciuta come lecita, insomma legittimata (d’altronde se accadesse il contrario non potremmo più parlare di disobbedienza). Ed è qui che le parole di Holloway cominciano a suonarci familiari e ad assumere un senso concreto: per praticare democrazia non serve guardare dall’alto. Conta, piuttosto, partire dal basso, da un popolo che in un certo senso delegittima l’ordinamento giuridico e non riconosce più in quei principi che un tempo questo professava. Come ha scritto Caterina Croce1, autrice con dottorato di ricerca in Filosofia delle Scienze Sociali, nella nostra società “i diritti umani valgono solo a condizione che si venga riconosciuti da uno Stato sovrano garante del diritto: qui sta il nocciolo duro della “disobbedienza civile – significa praticare una “libertà pericolosa”.

Movimenti indigeni, espressione del potere che viene dal basso

I principi che fino ad ora abbiamo elencato (e che probabilmente facciamo fatica a proiettare nella nostra quotidianità perché in Italia gli esempi, se ci sono, si contano sulle dita di una mano) trovano espressione concreta nelle società indigene, il cui valore fondante, prima ancora dell’individuo, è la comunità. L’emergenza da Coronavirus che abbiamo attraversato negli ultimi anni, ci aiuta a capire meglio cosa significa agire in un certo modo senza necessariamente essere al comando della nazione. Prendiamo il caso della Bolivia. Qui le comunità indigene, travolte all’improvviso – come il resto del mondo – dall’ondata di Covid-19, sono state in grado di elaborare in tempi rapidi una propria strategia di contenimento. Mentre il Governo invitava i cittadini a mantenere la calma – senza fornire loro gli strumenti per poterlo fare – gli indigeni del comune di Del Alto, emarginati e maltrattati dal Governo golpista di Jeanine Añez e giudicati inoltre incapaci di affrontare certe situazioni, hanno spedito di loro iniziativa dei camion carichi di provviste, alla volta dei centri urbani più colpiti dal virus (e affrontando e superando le azioni repressive delle forze dell’ordine). Lo stesso è accaduto in Ecuador. Proprio a proposito di Ecuador. Nelle scorse settimane migliaia di manifestanti provenienti dalle comunità di tutte le nazionalità indigene del paese si sono radunati a Quito, nella capitale, per esigere risposte concrete dal Governo a tutte le loro rivendicazioni. “Bloccare l’economia. Bloccare tutto”, sono state queste le parole d’ordine dello sciopero. E quando il popolo si ribella, soprattutto quando ha fame, la politica inizia a tremare. Le classi sociali più povere sono infatti al collasso: con l’aumento del prezzo della benzina e del diesel voluto dal Governo, l’inflazione sta andando fuori controllo. I più toccati sono i campesinos, i contadini, gli allevatori, e tutte le persone che se già prima faticavano ad arrivare alla fine del mese, ora hanno la certezza di ritrovarsi con le tasche vuote ancora prima della successiva paga.

La CONAIE (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador, nata nel 1986), la più grande organizzazione per i diritti indigeni nazionali, ha indetto per questo un grosso sciopero, con l’intento di accendere i riflettori almeno su 10 questioni importanti. Il gruppo negli anni ha acquistato sempre più forza e visibilità, fino ad arrivare a rappresentare le rivendicazioni sociali ed economiche di quasi 20 milioni di persone (gli indigeni in Ecuador sono circa il 25% della popolazione). In particolare la CONAIE ha chiesto la riduzione e il congelamento dei prezzi dei carburanti (a 1,50 per il diesel e a 2,10 dollari per il gallone di benzina – ossia 3,78 litri); il rifinanziamento dei debiti del settore agricolo per un anno; il controllo dei prezzi dei prodotti agricoli, come garanzia a contadini e allevatori; la non precarizzazione della giornata lavorativa; la revisione dei progetti estrattivi, con l’abrogazione dei decreti 95 e 151 che promuovono l’aumento dello sfruttamento petrolifero e minerario, e nello specifico impedire ogni forma di estrazione mineraria nei territori indigeni; la regolamentazione dei prezzi dei beni di prima necessità per evitare speculazioni; il rispetto dei diritti collettivi, come l’educazione bilingue e la giustizia indigena; la non privatizzazione dei settori strategici; un bilancio dignitoso per la sanità e l’istruzione e la creazione di politiche di sicurezza pubblica.

Ed è proprio grazie alla lotta dal basso che, dopo 18 giorni di proteste, alla fine il Governo dell’Ecuador e i gruppi indigeni hanno firmato un accordo, siglato dal Ministro del Governo e della Gestione delle Politiche Francisco Jimenez, dal leader del CONAIE Leonidas Iza e da Monsignor Luis Cabrera, capo della Conferenza Episcopale in Ecuador. Il patto a cui si è giunti prevede la riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio, un limite all’espansione delle aree di esplorazione petrolifera (e vieta le estrazioni in aree protette, parchi nazionali e fonti d’acqua) e stabilisce che entro 90 giorni il Governo debba fornire soluzioni a tutte le altre richieste avanzate. Non è la prima volta che comunità native impongono principi democratici ad un Governo autocratico: le loro rivolta hanno una lunga tradizione nel far cadere presidenti. “Solo la lotta ci ha permesso di garantire i diritti!”, ha scritto su Twitter il CONAIE. “Questa è la grande forza che sta spingendo il Governo a cercare una mediazione. La capitale è stata invasa dall’altro Ecuador, quello contadino, indigeno e normalmente invisibile alla città”, ha spiegato a Valigia Blu Daniele Benzi, docente di Relazioni Internazionali all’Instituto de Altos tudios Nacionales di Quito.

Di esempi ne abbiamo forniti a sufficienza, ma non possiamo chiudere questo paragrafo senza citare il movimento zapatista, quello che ispirò e mosse la riflessione di John Holloway e i cui interessi sono tutt’altro che conquistare la patria e l’indipendenza. I suoi ideali sono invece il riconoscimento dei diritti civili, sociali e di autodeterminazione delle popolazioni indigene.

Facciamo un breve riassunto per spiegare di chi si tratta. A livello internazionale tutto è cominciato nel gennaio del 1994, con l’entrata in vigore del NAFTA, un accordo commerciale tra Messico, Stati Uniti e Canada. A quel punto un gruppo di guerriglieri ha occupato con fucili e machete sette città del Chiapas, uno Stato del Messico meridionale, al grido di “siamo zapatisti” in onore di Emiliano Zapata, leader nazionale rivoluzionario degli inizi del ‘900. Nel 2021 l’Italia stessa – e molti altri Paesi in Europa – ha accolto una loro delegazione (alcuni militari dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale – Ezln – e altri esponenti del settore sanitario, educativo e così via), venuta in visita per incontrare collettivi in difesa della terra e del territorio, comitati femministi e a tutela dei diritti LGBT+ e molti altri. «La delegazione incontrerà chi ci ha invitati per parlare delle nostre e delle loro storie, di dolori, rabbie, successi e fallimenti. Gli zapatisti sono qui per ascoltare le lotte europee, le lotte in basso a sinistra, e dimostrarci che nessuno è solo nella battaglia contro il sistema. E allora, così come forte è il capitalismo, così dovrà essere forte la nostra resistenza, la nostra risposta». Dal basso.

Quella volta in cui un movimento partito dal basso restituì un tetto alle famiglie spagnole

Facciamo un altro esempio, questa volta geograficamente più vicino a noi. Negli anni duemila, più precisamente quelli compresi fra il 2008 e almeno il 2013, 400mila famiglie spagnole subirono uno sfratto per morosità. Nel 2013 la media era di 184 sfratti al giorno: l’83% delle case era abitato da famiglie al collasso per via della crisi economica e della disoccupazione nazionale vicina al 30% (quella giovanile quasi al 60%). In difesa degli “sfollati” è nata la Piattaforma per gli Individui Colpiti da Mutui (PAH), che di fatto ha sostituito l’azione del Governo, incapace di far fronte alla crisi. Il movimento è riuscito ad organizzare manifestazioni lampo per bloccare degli sfratti in corso, a sistemare momentaneamente molte famiglie sfrattate in case vuote ipotecate dalle banche e ad organizzare delle riunioni periodiche per informare i cittadini sui propri diritti abitativi e sui processi burocratici che regolano uno sfratto. Un servizio sociale indispensabile per la comunità di cui, nell’immaginario comune, si sarebbe dovuto occupare il Governo, che detiene il potere e decide come agire (ma a questo punto dell’articolo dovremmo già aver abbandonato questa concezione). La strategia del PAH ha trovato numerosi consensi: all’epoca molte banche spagnole usufruivano di fondi pubblici, concessi dal Governo e per questo occupare le case sfrattate veniva visto come una specie di restituzione legittima. Alla fine, nel 2013, la Corte di Giustizia Europea, su proposta del PAH, ha dichiarato incostituzionale la legge del Governo spagnolo sulle Ipoteche, obbligando lo Stato a riformularne un’altra che avesse equilibrio tra creditori e debitori. Ancora una volta il potere ha trovato la sua spinta dal basso.

Anche l’Italia avrebbe dei gruppi “dal basso”

Con uno sforzo di immaginazione, se ci pensate bene, anche l’Italia sarebbe dotata di gruppi “dal basso”, nati per opporsi e contrastare il potere spropositato di chi sta in alto. Si tratta dei sindacati, che un tempo (possiamo quasi dire) avevano più potere del Parlamento stesso e potevano mettere bocca su tutto. A prescindere dal giudizio sulle singole lotte portate avanti (alcune possono essere state buone, altre meno) il Paese non sarebbe arrivato dov’è senza di loro (e probabilmente neppure la democrazia). Ma le cose non funzionano più così bene, e l’equilibrio che per qualche tempo c’è Stato, non c’è più. A volte ci ritroviamo a fare i conti con sindacati troppo forti (che non vanno altrettanto bene in una democrazia) e in altri casi invece la loro debolezza è sintomo di qualcosa di grosso che non va. Ad oggi anche gli iscritti agli stessi sindacati non si sentono più tutelati. In un articolo del Corriere del 2019 si legge che il 76,2% degli intervistati “pensa che poi alla fine non siano più in grado di incidere sulle scelte più importanti per la società”. Le cause sono diverse, tra cui l’incapacità di stare al passo con i tempi e con i nuovi processi produttivi. In altre parole i sindacati non hanno più il loro originario potere. «E se ti chiedi cosa significa potere, la risposta più ovvia è che potere significa la nostra capacità di fare le cose. Questo potere, mi sembra, è sempre un potere sociale, semplicemente perché il fare di una persona dipende sempre dal fare degli altri», diceva Holloway. E noi dovremmo tutti recuperare quella capacità di fare le cose.

[di Gloria Ferrari]